※「ランニングを科学する」では、筆者の知識・経験のアップデートと共に都度改定を行っています。改訂履歴は記事の最後に記載しています。

【フルマラソン 練習方法】自己ベストを更新するための完全トレーニングガイド

- フルマラソンで自己ベストを更新したい

- 将来的にはサブスリー(3時間切り)、それ以上も狙っている

- フルマラソンで記録を出すための練習方法が知りたい

- 本記事対象の走力:4時間切り(サブ4)、3.5時間切り(サブ3.5)、3時間切り(サブ3)、2時間50分切り(サブエガ)

フルマラソンを走ろうと思っている方の中には、初心者の方から将来的にはサブ3(3時間切り)、またはそれ以上を狙っている方まで様々かと思います。

私自身は社会人からランニングを始めた市民ランナーです。月500km程走り、競技志向でランニングに取り組んでいます。

自己ベストはハーフマラソンで1時間12分29秒程度です。フルマラソンの公認レースには出場したことがありませんが、練習の一環でサブ3で走ったことがあります。

ここでは、フルマラソンで記録を出すための練習方法について詳しく解説します。

私自身が本格的にランニングを始めた時は「ダニエルズのランニング・フォーミュラ」を参考に練習メニューを組み、記録を向上させることができました。

しかし、運動生理学の勉強などをしてから思い返してみると、本を読んだだけでは理解できていなかったことも多くありました。

本記事を読めば、フルマラソンで記録を出すために必要な考え方を理論的に理解し、優先的に取り組まなければならないことが分かります。

また、具体的なフルマラソンで記録を出すための練習法が分かります。

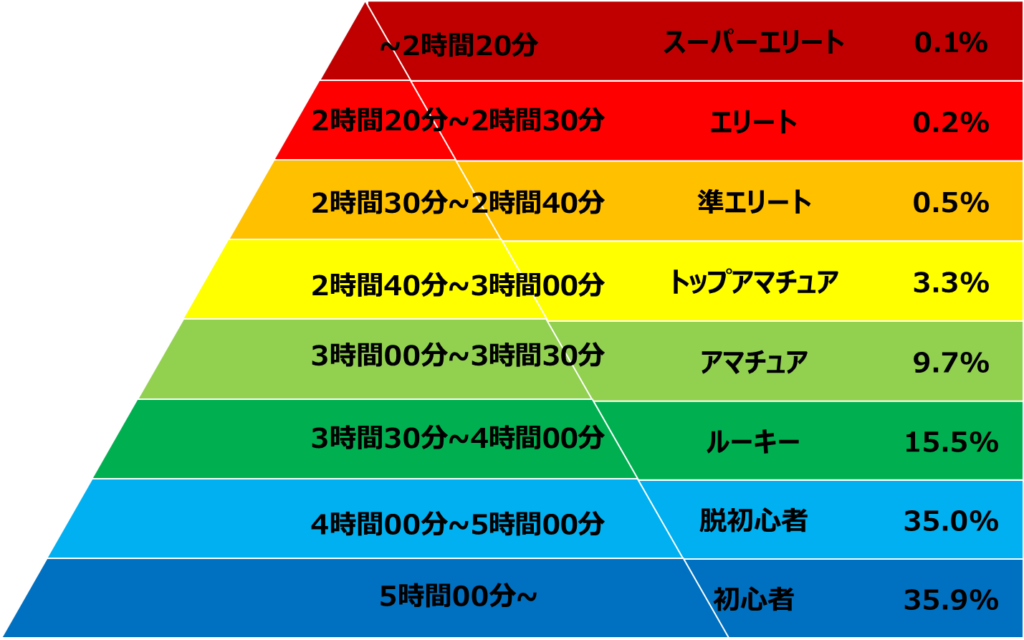

フルマラソン記録別難易度

2022年に開催された、JAAF公認フルマラソン大会に参加したランナーの記録を集計しました。

例えば、サブスリーの難易度は全体で上位4.0%(男子:4.7%、女子:0.7%)に相当します。

参加者1000人だとしたら、上位50番以内です。このことからも、サブスリーは達成することが難しい記録と言えます。

高い目標を達成するには、ある程度日常の時間をランニングのトレーニングに割かなければ達成できないです。

運動歴や基礎体力によって、目標に到達できるまでの時間は個人差があります。

ランニングには「正解に近い」トレーニング理論がある

ランニングトレーニングは、個人ごとに最適な方法が異なりますが、その中でも多くの人に対して効果が高いトレーニング理論があります。

私自身がランニングを始めた時は、学生時代に行っていたフィジカルトレーニングの延長線上のようなトレーニングしか行っていませんでした。その結果、記録はなかなか伸びません。

しかし「ダニエルズのランニングフォーミュラ」に出会ってから、劇的に記録向上を達成することができました。

また、ダニエルズ理論では、怪我のリスクを抑えたトレーニング手法が紹介されているため、怪我の頻度も減りました。

他には「リディアードのランニング・トレーニング」があります。青山学院大学の駅伝部が採用している理論です。

これらはある程度ボリュームのある本ですが、今後も継続的に目標を上げていきたいと思うのであれば、一回は読んでおいた方が良い内容となっています。

本記事では、ダニエルズ理論やリディアード理論、その他世界のエリートランナーのトレーニング例、私自身の実体験を元にしてエッセンスを説明するように心がけています。

練習量の目安

よく、ランナー同士の会話を聞いていると「月間走行距離はどのくらい?」という話題が聞こえてきます。

ある目標を達成するための月間走行距離自体に正解はありません。どのくらい練習すれば目標記録に到達できるかは個人差があるためです。

参考のため私自身の例や友人の例を紹介すると、例えば、フルマラソンでサブ3を達成しているランナーは1か月あたり300km程度は走っている例が多いです。1週間当たり5回程度の練習頻度です。

私自身はハーフマラソンで1時間12分台で走ったときは、月間走行距離が400~500kmでした。

少ない練習で目標を達成できる方もいますが、フルマラソンに向けたトレーニングではある程度走行距離を重要視して取り組む必要があると考えています。

自分自身の走力の伸びと練習可能な時間を考えて、距離を踏んでいくことが必要になります。

フルマラソン向け 具体的トレーニング

フルマラソンに限らず、レースで記録を出すためのトレーニングは半年程度の期間で構築する必要があると考えております。

もし、この記事を読むタイミングでは、すでに目標としているレースまでの期日が半年を切っている場合は、それぞれの段階を多少短く調整しながら取り組んでみてください。

各Stepでは、以下のような強度別トレーニングを紹介しています。

第1Step:基礎構築期

基礎構築期で意識することは以下の通りです。

- トレーニングボリュームを最大化すること

- 有酸素能力の構築にもっとも時間を割くこと

基礎構築期は、目標レースに向けたトレーニングの中で、最もトレーニングボリューム(=走る距離)が増える時期になります。

特にフルマラソンは、2時間を超える競技になるため、レースに向けた特異性を高めていくことを考えても、まずは走行距離と練習時間を増やしていく必要があると考えています。

基礎構築期においてトレーニングボリュームを増やすことで、第2Stepや第3Stepで行う高強度なトレーニングでもケガをしない体づくりや回復力の向上を獲得することができます。

また、トレーニングボリュームを高めることで筋肉におけるミトコンドリアの数が増え、基本的な有酸素能力のベースを向上させることができます。

フルマラソンが目標の場合の基礎構築期におけるトレーニング例は、次の通りです。

- 月曜:OFF

- 火曜:モデレートラン60min + 流し6本

- 水曜:LTペース走 or LTインターバル走(ボリュームを意識する)

- 木曜:Easyジョグ75min

- 金曜:OFF

- 土曜:モデレートラン60min + 流し6本

- 日曜:ロングラン(120min)

基礎構築期は中強度のランニングを中心に取り入れます。中強度のランニングのみだと速筋繊維への刺激が足りなくなるため、流しを適宜取り入れることが重要です。

モデレートペースでのランニングとEasyペースでのランニングは、疲労との相談ですが、可能な限りボリュームを高めることを意識します。

上のメニュー例では、ポイント練習翌日のEasyランを75minで設定していますが、回復が間に合うようであれば、90minなどに伸ばすことも検討します。

ポイント練習としては、LTペース走もしくはLTインターバル走を取り入れます。強度はLT以下で行うトレーニングで、スイートスポットトレーニング(SST)と呼ばれます。ダニエルズのTペース走とは明確に強度が異なります。

週1回程度は120min以上のロングランを入れましょう。ロングランはフルマラソンの結果に直結する非常に重要なトレーニングです。フルマラソン向けのロングランはEasyペースではなくモデレートペースで行えると効果的です。

第2Step:鍛錬期

鍛錬期で意識することは以下の通りです。

- 高強度なトレーニング(88%VO2max以上)を導入してミトコンドリアの機能を高めていく

- 基礎構築期で培った有酸素能力を維持する

鍛錬期では高強度トレーニングを導入するべき時期です。基礎構築期で増やしたミトコンドリアの機能を高めるには、高強度なトレーニングが必要です。

鍛錬期のトレーニングメニュー例は次の通りです。

- 月曜:OFF

- 火曜:Easyジョグ60min + 流し6本

- 水曜:CVインターバル

- 木曜:Easyジョグ75min

- 金曜:OFF

- 土曜:モデレートラン60min + 流し6本

- 日曜:ロングラン(120min~150min)

CVインターバルトレーニングは、10kmレースペースで行うインターバルトレーニングです。フルマラソンに向けた高強度トレーニングは、ある程度のボリュームと強度が両立しているトレーニングを選ぶようにします。

ロングランも引き続き行います。できれば120minから150minまで延ばせると効果的です。ペースはEasyではなくモデレートペースで行います。

第3Step:レースへの特異性向上期

レースへの特異性向上期がレース前の最終Stepになります。レース直前の時期に意識することは以下の通りです。

- レースペースに近いペースでのトレーニングを増やしランニングエコノミーを向上させる

- 基礎構築期、鍛錬期で培った能力を最低限維持する

この時期はレースペースに近いトレーニングを入れていきます。

フルマラソンが目標レースの場合、具体的なトレーニングメニュー例は次の通りです。

- 月曜:OFF

- 火曜:Easyジョグ60min + 流し6本

- 水曜:M~Tペース走(12~16km)

- 木曜:Easyジョグ75min

- 金曜:OFF

- 土曜:ビルドアップロングラン(150min)

- 日曜:Easyジョグ60min

ポイント練習は水曜日のペース走と土曜日のビルドアップロングランです。

水曜のペース走は、マラソンペースからTペースの強度範囲で12~16km程度の距離を走ります。インターバル形式よりもペース走形式が望ましいです。マラソンペースよりも少し早めのペースを体に慣らしていきます。

ビルドアップロングランはEasyペースで走り始めて、モデレートペース、マラソンペースへと徐々にビルドアップしていきます。

最後の30minは自分自身の目標としているマラソンペース程度までペースアップして終わるようにします。

トレーニングでの設定ペースの決め方

トレーニングでの設定ペースは、VDOT Calculatorで算出します。

現時点での自己ベストから、今の自分に適した設定ペースを計算できます。使い方については、次の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。

レース前の調整方法

レース前はトレーニング量を減らして調整を行います。テーパリングと呼んでいます。上手にテーパリングができると、最大で8.0%のパフォーマンス向上が望めます。

テーパリングは、レース前8~14日前から行うとよく、普段の練習量から約50%前後まで落とすと効果的であることが示されています。

練習量は落としますが、練習の強度は維持する必要があります。

テーパリングの具体的な解説は次の記事で解説しています。

自分でトレーニングを組み立てることが難しい方へ

トレーニングの組み立て方を詳しく解説してきましたが、実際には今の自分の走力に適したトレーニングを取り入れる必要があり、簡単にはいかない部分があります。

また、生活スタイルや今の自分の弱点なども把握しておく必要があります。

「トレーニングを自分で組み立てることが難しいな」と感じている方へ、「ランニングを科学する」では「オンラインパーソナルトレーニングサービス」を提供しています。

あなたのお仕事や家庭環境、練習可能な頻度や時間に合わせた柔軟なトレーニングメニューの提供を行い、ランニングデータを用いた振り返りとメニューの修正などを都度行わせていただきます。

パーソナルトレーニングサービスについて詳しく知りたい方は、次の記事をご参照ください。

普段の生活で気を付けることは?:食事・睡眠・セルフケア

ランニングトレーニング以外で私が普段意識していることは次の3点です。

- 規則正しい食生活と睡眠(※細かい栄養計算等は不要)

- トレーニング後のストレッチ、ストレッチポールによる体のケア

- 体重測定

食生活は、炭水化物、タンパク質、脂質をバランスよくとることを意識しています。

ただ、好きなものは好きなように食べるようにしていました。走っている距離もある程度多いので、少しくらい高カロリーなものを食べても大丈夫だ!と自分自身に言い聞かせて、ストレスがないように生活をしています。

睡眠は意識して7時間は確保することにしています。忙しくて寝ている時間が無い、という方も多いと思いますが、練習することと同じくらい休養も重要です。

体のケアも最低限の継続が必要です。怪我無く練習が継続できるよう、トレーニング後のストレッチとストレッチポールでの筋膜リリースは習慣にしています。

実際にこのセルフケアで脚の痛み(ハムストリングス上部付け根)から回復した経験があります。

体重測定は毎日行っています。定期的に測定することをおすすめします。

無理な減量をするためではなく、体重を測定することによって「水分は足りているのか?食事が少なすぎないか?」などを把握する指標にしていました。

体重はレースの記録とも密接な関係があります。基本的には体重が軽い方が有利です。

毎回測定するタイミングを合わせることで、体重を日毎に比較できるようにします。おすすめの測定タイミングは起床直後です。

エリートランナーの記録と体重の関係性を調査した記事を作っています。体重の適正を知りたい方、体重の目標を決めたい方は是非ご参照ください。

推薦図書:

コメント