※「ランニングを科学する」では、筆者の知識・経験のアップデートと共に都度改定を行っています。改訂履歴は記事の最後に記載しています。

【CVインターバルトレーニング】遅いペースのインターバルでも効果がある理由

- CVインターバルトレーニングとは?

- CVインターバルトレーニングの効果は?

- CVインターバルトレーニングのペース、レストの設定が知りたい

「インターバルトレーニングの効果が大きいのは分かっているけど、トレーニングが辛くて苦手」と感じている人もいるのではないでしょうか。

そんな方におすすめなインターバルトレーニングが、CV(Critical Velocity)インターバルトレーニングです。

私は社会人から本格的にランニングを始めた市民ランナーです。月500km程走り、競技志向でランニングに取り組んでいます。

ランニングを始めてから3年が経ちますが、様々なペースのインターバルトレーニングを行ってきました。

今回はCVインターバルトレーニングについて解説しながら、比較的遅いペースのインターバルトレーニングでも効果がある理由について紹介します。

本記事を読めば、CVインターバルの効果を理解し、ペースやレストの設定ができるようになります。

- CV(Critical Velocity)インターバルは10kmレースペース付近でのインターバルトレーニング

- 目的は最大酸素摂取量と乳酸性作業閾値の改善

- CV強度は中間型速筋繊維を特に刺激する強度

- CV強度でのトレーニングが特に有効である、という研究結果は無い

CV(Critical Velocity)インターバルとは?

CVとはCritical Velocityの略です。

設定ペースはおよそ10kmのレースペース付近です。最近、市民ランナーの間で人気が出てきているトレーニングのうちの一つです。

感覚で言うと、レース当日ではおよそ30~35分間走り続けることができるペースです。

VDOT Caclculatorで算出する場合は、Equivalent(=同等)の10kmのレースペース辺りが参考になります(図1)。

エリートランナーで練習公開をしている吉田祐也選手や、竹ノ内佳樹選手も、CVインターバルトレーニングを取り入れているようです。

LTペースがおよそ88%~92%HRmax、インターバルペースが95~100%HRmaxであるのに対し、CVペースは92~95%HRmaxとなります。

※HRmaxは最大心拍数を意味します。最大心拍数が200回/分の場合、90%HRmaxは180回/分となります。トレーニング強度の表し方は様々あります。詳しくは次の記事で解説しています。

オーソドックスなCVインターバルトレーニングの特徴は、一回当たりの疾走距離は1000m以上、レスト時間は短めに設定されることです。また、Totalの走行距離は6000m~10000mです。

CVインターバルでトレーニング効果を得たい場合は、疾走速度とレストの設定、繰り返し本数が重要です。

CVインターバルのペース設定・レスト設定・繰り返し本数は後ほど詳しく説明します。

CVインターバルのメリット

CVインターバルは、およそ5000mレースペースで行うVO2maxインターバルと比べて遅めのペースで行うトレーニングになります。

CVインターバルの特筆すべきメリットは下記となります。

- トレーニングボリュームを稼ぐことができる

- 適度な強度であるため怪我を防止できる

- 練習が余裕を持ってこなしやすい

- 中間型速筋繊維の強化

CV強度自体が適度な強度であるため、トレーニングボリュームを増やすことができ、怪我を予防することができます。

CVインターバルの主な目的は最大酸素摂取量及び乳酸性作業閾値の改善ですが、これに加え、フルマラソン向けトレーニングとして「トレーニングボリュームを稼ぐこと」が可能です。

また、個人的に重要な点として練習のこなしやすさが挙げられます。

95%HRmax以上で行うインターバルトレーニングは、脚・呼吸ともに非常に辛くなります。

一方、CVインターバルトレーニングは、どちらかというとLTペースに近いため、主観的なきつさが軽減されます。

実体験に基づいた話をすると、95%VO2max以上のインターバルは最初の1,2本ですでに諦めることもあるくらいきついですが、CVインターバルはとりあえず数本はこなせる感覚があります。

疾走中も、「辛いが何とか我慢できる」感覚です。

持久性トレーニングにおいて何よりも重要なことが、長期的に練習を継続して行うことです。毎回確実に練習をやり切り、長い目見て効果を上げていくことが重要です。

CVインターバルの目的・効果

CVインターバルの運動生理学的効果は最大酸素摂取量と乳酸性作業閾値の改善です。それに加えて、特に10kmレースに向けた特異性が高いことが特徴です。

最大酸素摂取量(VO2max)向上

CVインターバルは、インターバルトレーニングの一種であることから、最大酸素摂取量の向上を見込むことができます。

ただし、通常のインターバル(95%HRmax以上で行うトレーニング)よりも疾走速度を落としているため、最大酸素摂取量向上という狙いに対しては、効率が落ちることが予想されます。

しかし、疾走速度とレストをコントロールできれば、高い効果が得られることが分かっています。

次の記事ではVO2maxを向上させるためのトレーニング理論について解説しています。インターバルの最終セットで90%HRmaxを超える強度でトレーニングを行っていたグループでもVO2max向上が有意に得られたことがわかっています。

ただし、VO2maxの向上に特に注目している場合には、VO2max強度でのインターバルトレーニングが有効です。具体的な実施方法は、次の記事で解説しています。

乳酸処理能力の改善

CVインターバルには、乳酸処理能力の改善効果もあると考えられます。

疾走ペースを落としている分、LT強度以上でのトレーニングボリュームを稼ぐことができます。

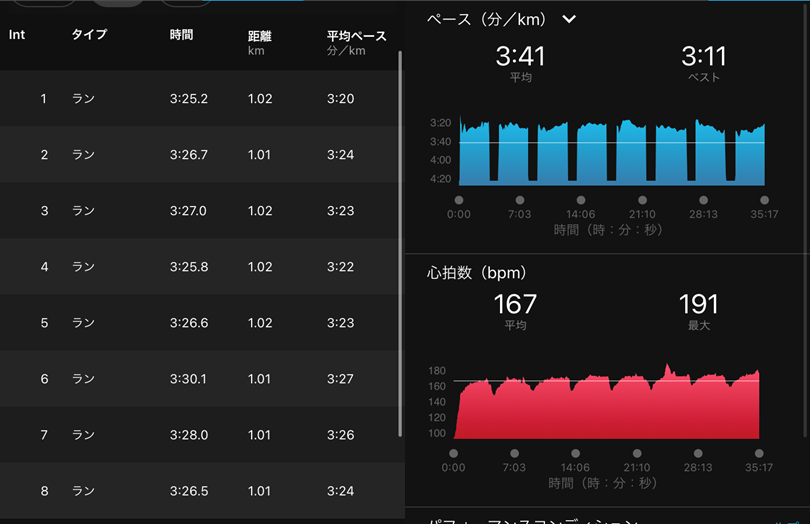

一例として、私自身のCVインターバルトレーニング実施時の心拍数推移を掲載します。

本例は、1000m×8(レスト200mジョグ)を行った際の心拍数推移です。

レスト区間を含めて、80%HRmax以上を常に維持しながら疾走-レストを繰り返している様子が分かります。

結果的に、急走区間・レスト区間、総ての区間において常に乳酸を処理し続けていると考えらえます。結果として、LT値向上を達成できる可能性があります。

したがって、CVインターバルでは、最大酸素摂取量への刺激と同時に、LT値向上も見込める、万能なトレーニングであると言えます。

10kmレースに向けた特異性

CVインターバルトレーニングはおよそ10kmレースペースで行います。したがって、目標としているレースが10kmである場合は、レースに向けた特異的なトレーニングとして有効となります。

目標のレースペースでのトレーニングを重ねることで、目標レースペースにおけるランニングエコノミーが高まり、特異的に走力が向上します。

CVインターバルの重要ポイント

CVインターバルトレーニングを行う上で、重要なポイントは次のとおりです。

- インターバルの後半セットではHRmax90%以上を目指す(10kmのレースペース)

- 一回当たりの走行距離は1000m以上

- 繰り返し本数を多めにする

- レストは極力短めにする

本来のインターバルペース(3000~5000mレースペース)よりもペースを落としている分、一回当たりの疾走距離、繰り返し本数を増やし、トレーニングボリュームを稼ぐことが重要です。

レストについては、長くしすぎると疾走中に心拍数が上昇しきらない可能性がありますが、疾走速度が落ちるようなレスト時間では本末転倒です。

これらの事から、CVインターバル走では一回で走る距離と設定ペース、繰り返し本数とレストが非常に重要なのです。

設定ペース等を細かくデザインしなければならない点で、CVインターバルは少し難度の高いトレーニングだと言えます。

CVインターバルの具体的なペース設定・レスト設定・距離・本数

CVインターバルのペース設定・レスト設定を具体的に示します。

- ペース設定:10kmレースペース

- 1回当たりの疾走距離(推奨):1000m~2000m

- レスト設定:疾走時間の30~60%程度でジョギング

- 本数:疾走の合計距離が6000~10000m程度

1回当たりの疾走距離やレスト設定はあくまで目安です。これをベースにアレンジしてください。

合計で走る距離は、今自分がどのくらいの距離を普段走っているかによります。だいたい、週間走行距離の8%程度が目安となります。

例えば、週間走行距離が100km程度のランナーであれば、CVインターバルトレーニングで走る距離は合計で8000m程度にすることが推奨です(速く走る区間が8000mという意味です)。

例としてCVインターバルトレーニングのメニュー例を載せます。

- 1000m*6~8 レスト60~90秒ジョグ

- 1600m*4~5 レスト90~120秒ジョグ

- 2000m*3~4 レスト120~150秒ジョグ

目的によってはCVインターバルが適さない

狙っている目的によってはCVインターバルトレーニングが適さない場合もあると考えています。

それは、最大スピード(もしくは最大スピードに近い速度を維持する力)を向上させたい場合です。

最大スピード持続力を向上させたい場合は、速筋繊維を刺激し解糖系を鍛えることが必要です。

速筋繊維への刺激を入れることで、中間型速筋繊維への変化を促し、速い速度を長い時間維持できるようにすることが必要です。

CVインターバルでは疾走速度を95%HRmax未満に落としているため、速筋繊維への刺激が低下すると考えられます。

速筋繊維への刺激を確保したい場合は、95%HRmax以上で行うインターバルトレーニングや、レペティショントレーニングが有効です。

どんなトレーニングにも、必ず狙いがあります。今、自分自身に足りない要素をしっかり見極めて、必要だと思うトレーニングを行っていきましょう。

参考文献:

コメント