※「ランニングを科学する」では、筆者の知識・経験のアップデートと共に都度改定を行っています。改訂履歴は記事の最後に記載しています。

【インターバルトレーニング】ペースとレストの設定方法により得られる効果の違いを徹底解説

- インターバルトレーニングの目的、効果は?

- インターバルトレーニングで適切なペースとレストの設定方法が知りたい

- インターバルトレーニングのメニュー作成方法が分からない

インターバルの実施方法には様々なバリエーションがあり、「効果的に行うにはどのようなトレーニング内容にすべきなのか?」と悩む市民ランナーの方も多いと思います。

私は社会人から本格的にランニングを始めた市民ランナーです。月500km程度走っており、競技志向で取り組んでいます。

ハーフマラソンでの自己ベストが1時間12分29秒程度の実力です。

ここでは、インターバルトレーニングにおけるペースとレストの設定方法によって得られる効果の違いと、効果的な具体的トレーニングメニューを紹介します。

論文やダニエルズ理論、運動生理学を参考にして、インターバルトレーニングの効果を最大化するにはどうすればいいかについての考察をしました。

本記事を読めば、インターバルトレーニングの目的を理解することができ、自分に合ったメニューを組み立てることができるようになります。

最大酸素摂取量の向上・乳酸性作業閾値の改善を狙ったインターバルトレーニングを紹介します。

- インターバルトレーニングは疾走とレスト(休息)を繰り返すトレーニング

- インターバルトレーニングでは、「最大酸素摂取量向上、乳酸性作業閾値改善、解糖系代謝強化」の効果を得ることができる

- 狙っている効果により、ペースとレストの設定方法が異なる

インターバルトレーニングの具体的実施方法まとめ

はじめに、インターバルトレーニングで得られる主な効果であるVO2max向上・LT値改善を狙った場合の、それぞれでのペース・レストの設定方法を表1にまとめます。

| 狙いの効果 | VO2max向上 | LT値改善 |

|---|---|---|

| 疾走強度 (ペース) | ・Iペース ・90~100%HRmax | ・M~Tペース ・80~90%HRmax |

| 1回当たりの 疾走距離 | 400~1600m | 400~5000m |

| 疾走距離合計の 上限 | 週間走行距離の 8%以下 | 週間走行距離の 10%以下 |

| レストペース | Easyペース | Easyペース |

| レスト時間 | 疾走時間の 50~100% | 疾走時間の 20%以下 |

| レストの方法 | ジョギング | ジョギング |

| 詳細説明 (本記事内) | 説明へ | 説明へ |

インターバルトレーニング(インターバル走)とは?

急走区間(速いスピードで走る)とレスト区間(休息する)を繰り返すトレーニングです。

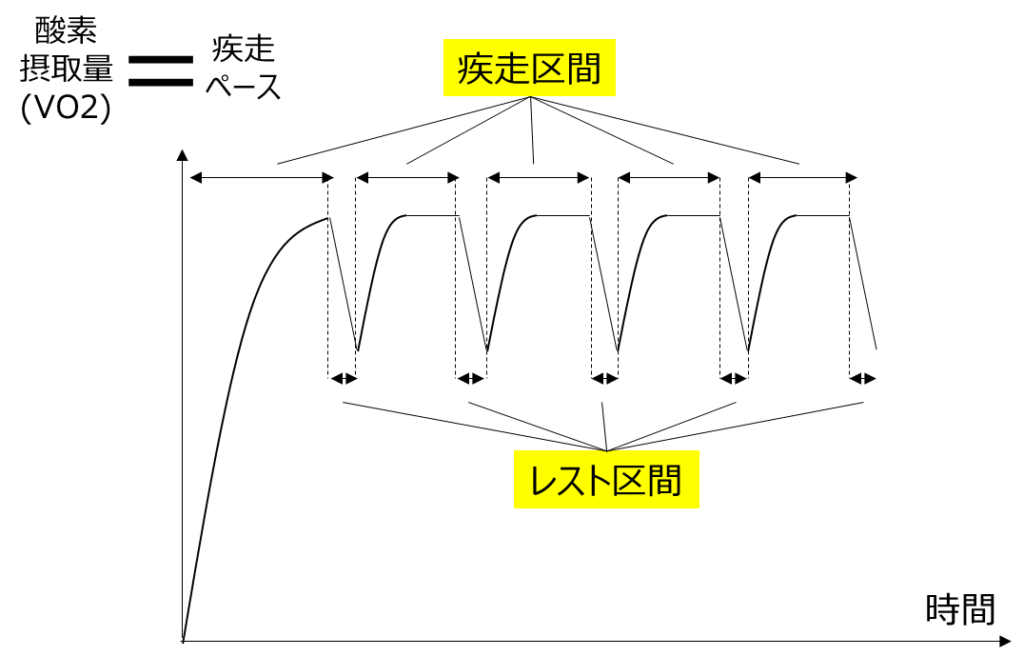

次の図1は縦軸に酸素摂取量(VO2)、横軸に時間をとっています。ランニングでは、酸素摂取量はほぼ疾走ペースと同義です。

インターバルトレーニングを行う際には、下記の設定をします。

- 疾走区間のスピード、距離

- レスト区間のスピード、距離

- レスト区間の実施方法(走る or 歩く)

これらの設定方法によって、インターバルトレーニングで得られる効果は大きく異なります。

本記事では、生理学的な観点から考察し、「どんな設定にすればどんな効果を得ることができるのか」をできるだけわかりやすく記述していきます。

なぜ「インターバル」にするのか?

レースでは、休憩を挟まずに長い距離を走り続ける必要があります。

レースで記録を出すためであれば、「レースと同じ距離を同じペースで走り続けるトレーニング」を行った方が、効率がよさそうです。

一方インターバルトレーニングでは、レスト区間(休憩)を挟みます。

実際にトレーニングを行っていると、その時の疲労等でトレーニングではレースと同じようには走れないことを実感します。

しかし、練習はレースで記録を出すために行うものであるため、レースに近い強度、もしくはそれ以上で行う必要があります。

そこで導入されるのがインターバルトレーニングです。

休憩を挟みながら行うインターバルトレーニングでは、急走区間では高い強度(レース相当、もしくはそれ以上)の負荷を体にかけることができます。

休憩を挟みながら複数回繰り返すことで、練習全体として体に負荷をかけていくようなトレーニングになります。

レースに近い、もしくはそれ以上の強度の負荷を間欠的に身体に与え、練習全体として体に負荷をかけていくこと

インターバルトレーニングの効果・目的

インターバルトレーニングで得らえる効果は、大きく分けて3つです。最大酸素摂取量(VO2max)の向上、乳酸性作業閾値(LT値)改善、解糖系強化です。

最大酸素摂取量(VO2max)向上

インターバルトレーニングで得られる効果として最も知られているのが最大酸素摂取量(以下VO2max)の向上です。

最大酸素摂取量とは、「1分間に体重1kgあたり取り込むことができる酸素の量(ml/kg/分)」を表します。

「VO2max」、「VDOT(ダニエルズ理論で用いられている単語。V Dot O2maxの略)」と表記されます。

VO2maxは、下記の要因で決まります。

- 心拍出量(SV):心拍1回当たりの最大血液拍出量

- 心拍数(HR)

- 動静脈酸素較差(a-vDO2max)※

らんしゅー

らんしゅー心臓から送り出される血液(=動脈)に含まれる酸素量と、各組織から心臓に戻ってくる血液(=静脈)に含まれる酸素量の差

これらの総合的な能力として「VO2max」として定量化されています。

VO2maxは、長距離種目の記録と相関があり記録向上に強く関係しています。

最大酸素摂取量を向上させるには、次の2点が重要です。

- 最大酸素摂取量にできるだけ近い強度で運動を行う

- 最大酸素摂取量に近い強度でできるだけ長く運動を行う

最大酸素摂取量を上げるための考え方については次の記事で詳しく解説しています。

乳酸性作業閾値(LT値)改善

インターバルトレーニングでは乳酸性作業閾値(以下LT値)改善することができます。

LT値は「乳酸を発生させない能力」・「乳酸を処理する能力」の2点で決まります。

インターバルトレーニングは「乳酸を処理する能力」を高めるトレーニングとして有効です。

解糖系強化

短めの距離で行われるショートインターバルトレーニングでは、解糖系を鍛えることができます。

解糖系とは「血中や筋肉中に存在するグルコース・グリコーゲンがピルビン酸に変化する過程」を指します。

解糖系によるエネルギー産生は、運動を開始してから20~60秒の間で活発になります。

疾走区間が短いショートインターバルでは、最大酸素摂取量への刺激が少なくなり、解糖系への刺激が増えることになります。

ただし、解糖系の強化はレペティションペースでのトレーニングが適しています。

インターバルトレーニングの最適な方法の考察

本記事では、最大酸素摂取量・乳酸性作業閾値を向上させることに着目して、インターバルトレーニングの効果的な方法、トレーニングメニューを考察します。

再び示しますが、インターバルは下記の要素で構成されます。

- 疾走区間のスピード、距離

- レスト区間のスピード、距離

- レスト区間の実施方法(走る or 歩く)

目的毎のペース・レストの設定方法まとめ

再び示しますが、インターバルトレーニングで得られる主な効果であるVO2max向上・LT値改善を狙った場合の、それぞれでのペース・レストの設定方法を表1にまとめます。

| 狙いの効果 | VO2max向上 | LT値改善 |

|---|---|---|

| 疾走強度 (ペース) | ・Iペース ・90~100%HRmax | ・M~Tペース ・80~90%HRmax |

| 1回当たりの 疾走距離 | 400~1600m | 400~5000m |

| 疾走距離合計の 上限 | 週間走行距離の 8%以下 | 週間走行距離の 10%以下 |

| レストペース | Easyペース | Easyペース |

| レスト時間 | 疾走時間の 50~100% | 疾走時間の 20%以下 |

| レストの方法 | ジョギング | ジョギング |

※ダニエルズのランニング・フォーミュラで使われている専門用語を使用しています。

- Iペース:インターバルペース

- Tペース:Thresholdペース

- Mペース:マラソンペース

疾走区間のペース

疾走区間のスピードを決める方法は2つあります。

過去レースの「自己記録」を基準としてVDOTから決める

Iペース、Tペース、Mペースはダニエルズ理論で提唱されているペース設定です。

これらを求めるためには、VDOT Calculatorを使用します。

直近レースでの自己ベスト記録から、それぞれのペースを決定します。

心拍数を基準として決める

ペース設定は心拍数を基準に決めることもできます。

例えば、ダニエルズのランニングフォーミュラでは「VO2max向上を狙ったインターバルトレーニング中は、最大心拍数(以下HRmax)の95~100%に到達する」との記載があります。

HRmaxは、およそ「220 – 年齢」でおおよそ計算できます。30歳の方であれば最大心拍数は190です。

らんしゅー

らんしゅー最大心拍数は個人差があります。元芸人でマラソンランナーの猫ひろしさんは、40歳を超えていますが、最大心拍数は200を超えています。

このように、狙う効果によって目標となる心拍数が異なります。

VO2max向上を狙うなら90~100%HRmax、LT値改善が目的であれば80~90%HRmaxを目標とします。

急走区間の距離(時間)

疾走し始めてから酸素摂取量上限に到達するまでには約2分間の時間がかかりますが、本数を重ねるごとに、到達までの時間が短くなります。

一例として、私自身が行った1000m*7本(リカバリー2minジョグ)での心拍数推移を示します。

本数を重ねるごとに、急走区間での心拍数が徐々に上昇してきており、疾走開始後心拍数が上限に到達するまでが早くなっています。

VO2max向上を狙ったインターバルトレーニングでは1回疾走当たりの時間は、少なくとも2分以上に設定することが望ましいです。

※ただし、急走区間が2分未満のショートインターバルでも、緩走時間を短くしたりすることで、最大酸素摂取量の向上が見込めます。

緩走区間のスピードと距離(時間)

VO2max向上を狙ったインターバルトレーニングでのレスト区間は「Easyペース(ジョギング)」で「急走区間の50~100%程度の時間」が推奨です。

上で示した1000m*7本では、急走区間が3分15秒、緩走区間が2分であり、疾走時間の61.5%レストジョグを行っています。

レストペースは、Easyペースよりもだいぶ遅め(6min/km程度)で行いました。

レスト区間では、「次の疾走区間で十分なスピードで走れるくらい」に整える必要があります。

最大酸素摂取量の向上を狙ったインターバルトレーニングで優先されるべき事項は「疾走区間でのスピード(強度)」です。

もし、急走区間にて狙ったペースで走れないくらいきつければ、「急走区間のペースが速すぎる」か「レストが短すぎる or 速すぎる」と考えられます。

一方、LT値改善を狙ったインターバルトレーニングでは、レスト時間を「疾走時間の約20%」に設定します。

具体的には、疾走区間が2km(3:30/km・7分)である場合、レスト時間は84秒前後が理想です。

参考:論文紹介 インターバルのペース設定方法により得られる効果の違い

1つ論文を紹介します。

本論文では、被験者をトレーニング条件毎に4グループ(A~D)に分け、VO2max向上・LT値改善の効果に差があるかを実験しました。

- Aグループ:週4~6回の低強度トレーニングのみ

- Bグループ:週2回の16分×4のインターバル

- Cグループ:週2回8分×4のインターバルト

- Dグループ:週2回4分×4のインターバル

- B~Dグループは上記に加え週2~3回の低強度トレーニングを実施

トレーニング前後での、VO2max値の改善結果を下表に示しています。

| トレーニング 条件 | A:低強度 | B:16分×4 | C:8分×4 | D:4分×4 |

|---|---|---|---|---|

| 頻度(回/週) | 4.8±1.2 | 4.9±1.2 | 4.6±1.2 | 4.7±1.2 |

| 回数(回/週) | ー | 1.8±0.1 | 1.9±0.1 | 1.8±0.1 |

| 時間(時間/週) | 8.5±1.5 | 7.6±1.9 | 5.7±1.5 | 5.7±2.0 |

| 心拍数 (%HRmax) | ー | 88±2 | 90±2 | 94±2 |

| 血中乳酸値 (mmol/L) | ー | 4.9±1.5 | 9.6±2.9 | 13.2±2.0 |

※心拍数は、インターバルにおける4セット目の最大心拍数を平均した値

※血中乳酸値は、2,4,6週目に、インターバルセッションの3,4セット目に測定した値の平均値

| A:低強度 | B:16分×4 | C:8分×4 | D:4分×4 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | |

| Lactate Peak (mmol/L) | 14.9 | 13.7 | 14.8 | 13.9 | 14.1 | 13.4 | 13.8 | 14.0 |

| VO2max (ml kg/min) | 52.7 | 54.5 | 51.1 | 54.4 | 52.8 | 58.3 | 50.4 | 53.2 |

| VO2max 上昇率 | +3.4% | +6.6% | +10.4% | +5.5% | ||||

| Power 4mmol(W) | 222 | 239 | 228 | 249 | 241 | 280 | 220 | 238 |

結果としては、「8分×4」のインターバルトレーニングを行ったグループCが、最もVO2max上昇効率が良かった、となりました。

グループごとの詳細な比較は割愛しますが、最大酸素摂取量を効率的に鍛えるためには、少なくとも90%HRmax以上の運動強度が必要であり、それを長く維持することが重要だということです。

- 最大酸素摂取量を効率的に鍛えるためには、適度に高い心拍数を長く維持することが望ましい

- HRmax90%未満の運動強度になると、最大酸素摂取量への刺激が極端に減る

最大酸素摂取量を上げるための理論や方法については次の記事で詳細に解説しています。

LT値の改善はどのグループでも達成されている

上表における「Power4mmol(W)」は、「血中乳酸濃度が4mmol/L時のパワー」を表しています。

この値が高いほど、「低い血中乳酸濃度で高いパワーを出すことができる」と言えます。

この値は、VO2maxの影響だけでなく「LT値」の影響も受けますが、全てのグループにおいてPower4mmol(W)の改善がみられています。

※ただし、本論文からではどんなメニューがLT値改善に最も効果的か、を結論づけることはできません。

インターバルトレーニングの具体的メニュー作成方法

インターバルトレーニングの具体的メニュー作成方法を考えます。

VO2max向上を狙ったインターバルトレーニングメニュー

- 疾走区間の設定ペースは、トレーニング後半の急走区間心拍数が90%HRmaxを超えるように設定する

- レスト区間は、急走区間の走行時間の50~100%に設定し、ジョギングで繋ぐ

- 疾走区間で設定ペースを維持できない場合は、レスト時間を長くするかジョギングペースを遅くすることを優先する

疾走ペース

VDOT Calculatorでインターバルペースを計算します。

自分自身のハーフマラソン記録が1時間17分であると自分のVDOTが「61」です。

VDOT「61」の時、Iペース(VO2max97.5%)が3分20秒/kmです。

Iペースがきつすぎる場合には、少しペースを落とすなどして調整します。

設定ペースの最低ラインは、インターバルトレーニングの後半で心拍数が90%HRmaxに達するかどうかで判断します。

疾走距離(時間)

ダニエルズのランニングフォーミュラでは、一回当たりのIペースで走る時間の最大が「5分以下」と推奨しています。

一方、上で紹介した論文では、疾走1回当たりの時間は8分に設定されたグループCが、最も効率よく最大酸素摂取量を伸ばすことができていました。

Iペースは95%HRmaxに相当するのに対し、グループCでは90%HRmaxまでしか到達していないため、グループCはIペースよりも低い強度で走っていたと推測されます。

従ってグループCは、ダニエルズが推奨している5分間以下ではなく、8分間の疾走時間を確保できたと考えられます。

これらの事実から、最低限のインターバル強度は守ったうえで、できるだけ疾走時間を増やすことで、効果は高まると言えます。

レスト時間

インターバルトレーニングでのレスト時間は「疾走時間と同じか、それよりも短くすること」が推奨です(※ただしレストはジョギング)。

従って、市民ランナーの大半が考えているほどレスト時間を短くしなくても、十分に最大酸素摂取量を向上させる目的は果たせる可能性が高いことがわかります。

5000mのレースにできるだけ近い状態を作り出すことが練習目的の場合、できるだけレスト時間を短くするべきだと考えます。

実際のレースでは、Iペースに近い速度で走り続けなければならないからです。

LT値改善を狙ったインターバルトレーニングメニュー

- 疾走区間の設定ペースは、トレーニング後半の急走区間心拍数が80%~90%HRmaxとなるように設定

- レスト区間は、急走区間の走行時間の20%に設定し、ジョギングで繋ぐ

- 疾走区間で設定ペースを維持できない場合は、疾走ペースを落とすことを優先する

疾走ペース

VDOT CalculatorでThresholdペースを計算します。

自分自身のハーフマラソン記録が1時間17分であると自分のVDOTが「61」です。

VDOT「61」の時、Thresholdペースが3分37秒/kmです。

Thresholdペースがきつすぎる場合には、少しペースを落とすなどして調整します。

LT値改善を狙ったインターバルでは、設定ペースが多少落ちてもLT値改善効果には大きな差はありません。少し余裕を持ったペースで練習をやり切れるようにします

疾走距離(時間)

LT値改善を狙ったインターバルトレーニングでは、疾走距離の決め方について、特に制限はありません。

LT値改善効果は「トレーニング中に乳酸をどれだけたくさん処理したか」によって決まります。

したがって、疾走距離の合計が同じであれば、総合的に得られる効果としては大差がない、ということになります。

ただし、本番のレースが5000m以上であることを想定した場合には、レースの状況に近づける意味でも少なくとも「一回当たりの疾走距離が1000m以上」に設定することが望ましいです。

これは、精神的な面の強化(苦しい時にもペース・フォームを維持する力)が主な目的になります。

レスト時間

レスト時間は疾走時間の20%程度が推奨です。

ただし、レストのジョギングを長くしても、LT値改善効果の低下はわずかです。

しかし、レストを長くすればするほど練習時間が長くなってしまうため、練習効率は落ちます。

練習をこなせなかった時のアレンジ方法まとめ

実例と共にインターバルトレーニングのアレンジ方法をまとめます。

VO2max向上を狙って「1000m×5・3分20秒/km・レスト60秒」と設定しましたが、きつくて練習をこなすことができず練習をアレンジしようと思った場合について考えます。

VO2max向上に最低限必要な強度は疾走時の心拍数中心が90%HRmax程度です。

そのため、もしペースを落とすのであれば、「疾走時の心拍数中心が90%HRmax程度となるところまでなら落としてもよさそう」、と言えます。

設定ペースを落とした分一回の疾走における走行距離(=走行時間)を長くすること、もしくは繰り返し本数を多くすることが必要だと考えられます。

今回の例で言うと、「1000m×5→2000m×4、1000m×8」等に変更することが考えられます。

2つ目のアレンジ方針としては「レスト時間を延ばすこと」が挙げられます。

ダニエルズ理論に基づくと、レスト時間の推奨は「走行時間と同じか、それより短い時間」とされています。

今回の場合、レスト時間は最大「3分20秒(※ただしレストはEペースでのジョギングです)」までなら取っても構わないということになります。

インターバルトレーニングの実践例

インターバルトレーニングの実践例を紹介します。

管理人(らんしゅー)の例

私自身のインターバルトレーニング例は次の通りです

- 1000m×10 レスト60sジョグ(LT値)

- 2000m×5 レスト90sジョグ(LT値)

- 400m×10 レスト60sジョグ(VO2max)

- 800m×5 レスト120sジョグ(VO2max)

目標としているレースや時期によって、これらのようなインターバルトレーニングのなかから選択して行っています。

エリートランナーの例(遠藤日向・大迫傑)

2022年、5000mで素晴らしい成績を残している遠藤日向選手のインターバルトレーニング400m×10が動画で紹介されています。

設定タイムなどは伏せられていますが、次の動画では大迫傑選手らが、1000mインターバルを行っている様子も分かります。

これまで説明してきた、インターバルトレーニングの実施方法を参考に、今の自分に適したトレーニングを組み立ててみましょう。

インターバルトレーニングの効果は個人差がある

論文では、インターバルトレーニングによって得られる効果には「個人差がある」ということも分かっています。

今までその人が行ってきたトレーニング履歴やその人の資質によって、インターバルトレーニングによって得られる効果が違います。

インターバルトレーニングは、とても効果が高い練習ですが、そのやり方によっては期待していた効果が得られないことがあります。

目的に合わせて適切なトレーニング方法を考え、取り入れていきましょう!

参考文献:

コメント