※「ランニングを科学する」では、筆者の知識・経験のアップデートと共に都度改定を行っています。改訂履歴は記事の最後に記載しています。

最大酸素摂取量(VO2max)を上げるトレーニング方法を運動生理学を元に徹底考察

- 最大酸素摂取量(VO2max)とは何?どんな要因で決まるの?

- 最大酸素摂取量が低くて競技力が上がらない

- 最大酸素摂取量を効率よく高めるためのトレーニング方法が知りたい

ランニングや水泳、自転車競技に取り組んでいて、最大酸素摂取量を高めたいと考えている競技者の方も多いのではないでしょうか。

私は社会人から本格的にランニングを始めた市民ランナーです。月500km程を走り競技志向でランニングに取り組んでいます。

私自身も、最大酸素摂取量を高めるためのトレーニング方法について考え、実践を継続しているランナーのうちの一人です。

ここでは最大酸素摂取量を決める生理学的要因を解説し、最大酸素摂取量を上げるトレーニング方法を徹底考察します。

本記事を読めば、最大酸素摂取量がどのように決まり、どんな能力を高めれば最大酸素摂取量を上げることができるかを理解することができます。

- VO2maxとは1分間に体重1kgあたり取り込むことができる酸素の量(ml/kg/分)

- VO2maxを上げるためには心拍出量・動静脈酸素較差を高めることが必要

- VO2maxはレース記録からVDOT計算機を使って間接法で求める場合が多い

- VO2maxにできるだけ近い強度で長くトレーニングを行うと効果的

- 効率よくVO2maxを向上させるためには88%VO2max以上の強度が必要

最大酸素摂取量(VO2max)とは?

最大酸素摂取量(以下、VO2maxと表記)とは「1分間に体重1kgあたり取り込むことができる酸素の量(ml/kg/分)」を表します。

VO2max・VDOT(ダニエルズ理論で用いられている単語。V Dot O2maxの略)等と表記されます。

VO2maxは、下記の項目で決まります。

- 最大心拍出量(SV):心拍1回当たりの最大血液拍出量

- 最大心拍数(HRmax)

- 動静脈酸素較差(a-vDO2max)※

らんしゅー

らんしゅー心臓から送り出される血液(=動脈)に含まれる酸素量と、各組織から心臓に戻ってくる血液(=静脈)に含まれる酸素量の差

心拍出量・心拍数・動静脈酸素較差の総合的な能力値が「VO2max」として定量化されています。

VO2maxを決める要因のうち最大心拍数は、持久性トレーニングで上げることは難しいです(持久性トレーニングによって、最大心拍数は下がる傾向もある)。

VO2maxを上げるためには、「心拍出量・動静脈酸素較差を高めることが必要」です。

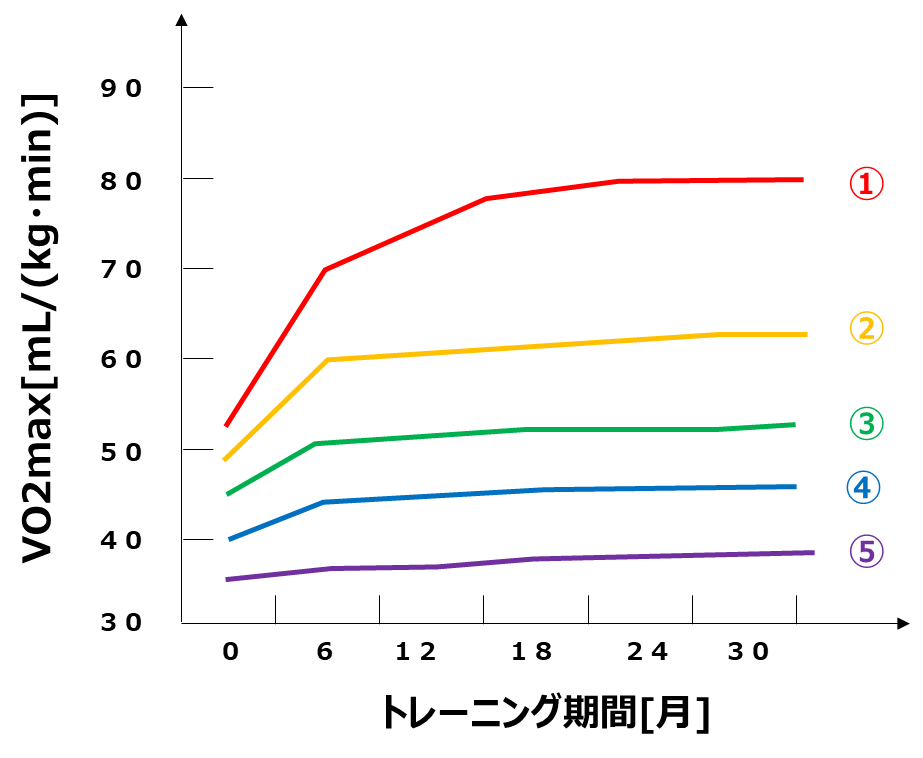

VO2maxの遺伝的影響とトレーニングで得られる効果の個人差

幼いころから走るのが速い人と遅い人がいるように、VO2maxは遺伝的な影響を受けます。

過去の様々な研究から、VO2maxは遺伝的な影響を約50%受けると言われています。

また、トレーニングによって得られる効果にも個人差があります。

持久性トレーニングにより、VO2maxは平均して10~20%向上すると言われていますが、遺伝的に恵まれたランナーでは、最大で50%程度向上するともいわれています。

図1に、VO2maxの遺伝的な影響とトレーニングによって得られる効果の違いを示しました。

引用:パワーズ運動生理学

図1における⑤の人は、VO2maxの初期値が低くトレーニングによって得られる効果も少ないことが分かります。一方①の人は、VO2maxの初期値が高く、トレーニングをすればVO2maxをかなり上げることができます。

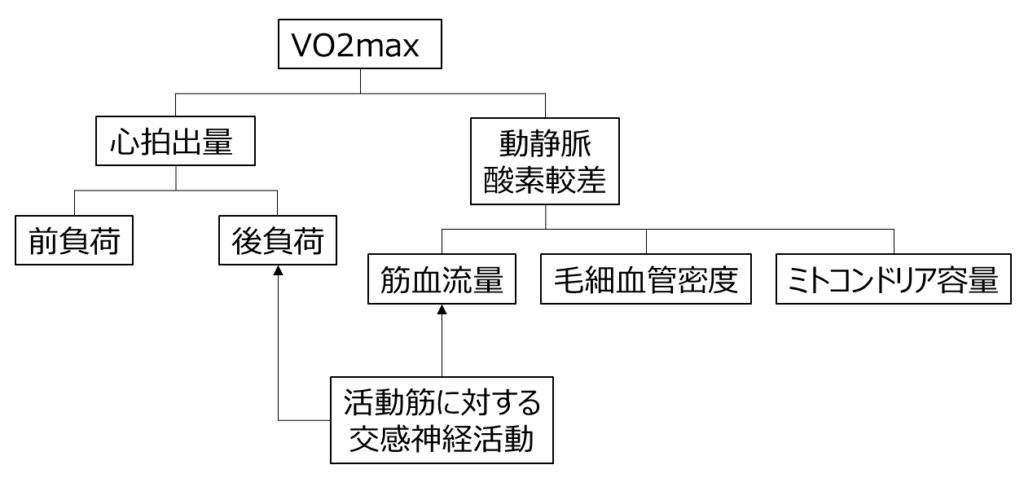

VO2maxを決める生理学的要因

いかでは、VO2maxを決める生理学的要因について説明していきます。

VO2maxを決める項目の詳細

VO2maxを決める項目をさらに分解して考えてみます。図2にVO2maxを決める生理学的要因を示します。

参考:パワーズ運動生理学

トレーニングによる心拍出量と動静脈酸素較差の変化

例として、運動習慣のない成人男性が持久性トレーニングを行った際の、最大心拍出量及び動静脈酸素較差の変化を図3に示します。

Endurance Training and VO2 Max Role of Maximal Cardic Output and Oxygen Extraction, David Montero 1, Candela Diaz-Cañestro, Carsten Lundby図3 運動習慣のない成人男性が持久性トレーニングを行った際の、最大心拍出量及び動静脈酸素較差の変化

図3からわかることは、持久性トレーニングを開始してからすぐに向上するのは心拍出量であり、継続的なトレーニングによって動静脈酸素較差が上がる、ということです。

以下では、心拍出量・動静脈酸素較差を決める要因について解説します。

心拍出量を決める要因:「前負荷」「後負荷」

心拍出量を決める要因である「前負荷」と「後負荷」の要点をまとめると次の通りです。

トレーニングにより静脈還流量が増加し拡張末期容積「EDV」が増える。

言い換えると、「心臓に多くの血液が戻ることで心臓が大きく膨らむ」ということ。大きく膨らめば膨らむほど、心筋繊維が伸ばされ収縮力が大きくなり、1回当たりの拍出量が増える。

静脈還流量が増加するのは、静脈収縮・筋ポンプ・呼吸ポンプ作用がそれぞれ考えられますが、詳細各論は割愛します。

心臓が収縮して大動脈に血液を押し出そうとする際にかかる抵抗を示す。身体細部の毛細血管が発達することや、交感神経活動が活発化し血管が収縮しなくなることで「後負荷」が下がり、心拍出量が増加する。

持久性トレーニングの継続によって筋繊維における毛細血管が発達し、後負荷が下がることは想像しやすいです。

動静脈酸素較差:筋血流量・毛細血管密度・ミトコンドリア容量

動静脈酸素交差とは、「動脈(心臓から筋繊維へ向かう)を流れる血液中の酸素量と静脈中(体各組織から心臓へ向かう)を流れる血液の酸素量の差」を表します。

体各組織、特に筋繊維が血液中から酸素を抜き取る力です。

動静脈酸素較差は、筋血流量・毛細血管密度・ミトコンドリア容量で決まります。

交換神経活動により持久性運動時の血管収縮が防がれ、筋血流量が増加します。また、継続的な持久性トレーニングにより毛細血管密度とミトコンドリア容量の増加が得られます。

結果として、持久性トレーニングにより動静脈酸素較差が向上します。

VO2maxの求め方(測定方法)・計算方法

VO2maxを求める方法は次の通りです。

- 直接法:運動中の呼気ガス測定によりVO2maxを測定する

- 間接法:レース記録等からVO2maxを推定する

直接法では、VO2maxを正確に測定することができますが、測定機器がある場所に行き費用を支払って測定を行う必要があります。

一方、間接法は、これまでのレース結果記録等からVO2maxを推定する計算方法になります。市民ランナーであれば、間接法を採用する方が多いと思います。

間接法には、12分間走やシャトルランによる推定も可能ですが、それらをほとんど網羅できている計算方法がダニエルズ博士によって提唱されている「VDOT計算」となります。

過去のレース記録を元に、VDOT(=最大酸素摂取量)を推定することが可能です。

VO2maxを推定するのに最も適した競技は「3000m or 5000m」です。どちらかというと3000mの方がより適しています。

理由としては、VO2maxの定義が「約11分間継続できる運動強度」の事を指すためです。

ランニング初級者から中級者にとって、3000mを走りきるための時間は9~12分前後かと思います。

VO2maxを上げるための基本的な考え方

VO2maxは低強度運動でも向上する

毛細血管密度やミトコンドリア容量がVO2maxを決める要因であると説明しました。これらは低強度トレーニングでも高めることが可能です。

したがってランニングを始めたばかりの初心者であれば、軽いジョギングでもVO2maxが向上します。

しかし、記録が向上していくにつれて低強度トレーニングではVO2maxが向上しなくなります。

トレーニングの原理・原則として、身体機能を高めていくためには新たな刺激・過負荷を与えていく必要があるためです。

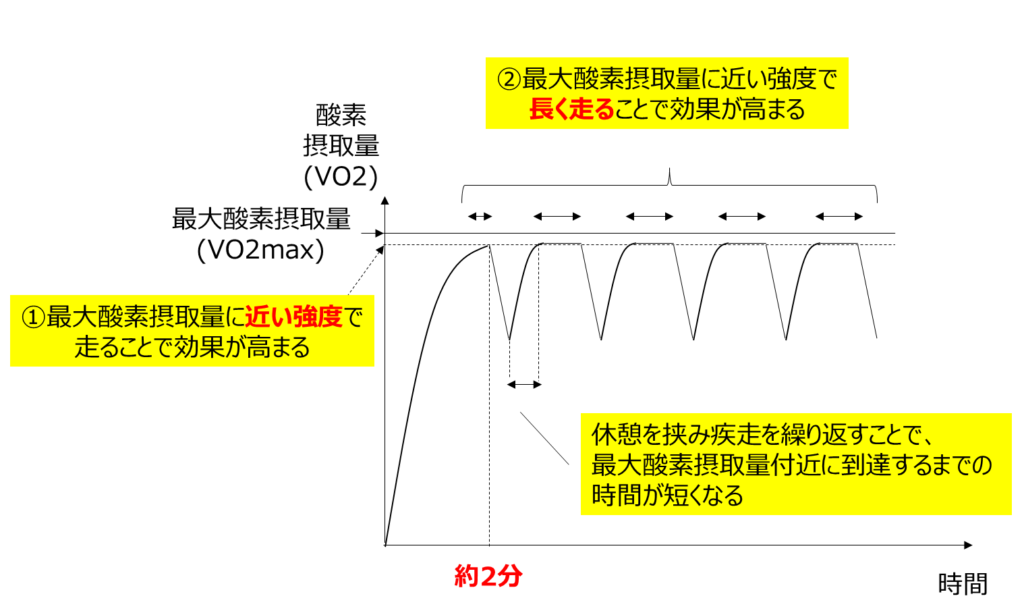

VO2maxに近い強度で長い時間運動を継続

VO2maxを上げるために重要なポイントは次の通りです。

- VO2maxにできるだけ近い強度で運動を行う

- VO2maxに近い強度でできるだけ長く運動を行う

最も効率が良いトレーニングは「VO2max付近の強度で可能な限り運動を継続すること」ですが、そのような高い強度でトレーニングを継続的に行うことは非現実的です。

VO2maxを上げるためのトレーニングとして一般的なのがインターバルトレーニングです。

インターバルトレーニングにおいて、VO2maxに近い速度で走り始めると約2分後に酸素摂取量上限に到達します。

インターバルトレーニングでは、疾走とレストを繰り返しますが、本数を重ねるごと酸素摂取量が上限に到達するまでの時間が短くなり、2本目以降は2分よりも早い段階で酸素摂取量の上限に到達します。

最大酸素摂取量にできるだけ近い強度で、できるだけ長く運動(=繰り返し本数の合計時間)することで、最大酸素摂取量の向上が達成されます。

VO2maxを上げるトレーニングの考え方

VO2maxを向上させるためのトレーニングとして知られているのがインターバルトレーニングです。

ここでは、VO2max向上のためのインターバルトレーニングに必要な運動強度やレスト時間の考え方について解説します。

次の記事では、ランニングにおける具体的なインターバルトレーニングメニュー作成方法等を紹介しています。

結論としては、VO2maxに十分な刺激を入れるために必要な運動強度は88%VO2max(90%HRmax)以上であると言えます。

また、5000m以下のレースに向けてトレーニングを行う場合は、100%VO2max前後の強度でトレーニングを行う必要があると考えています。

VO2max向上に必要な運動強度(ダニエルズ理論)

ダニエルズのランニングフォーミュラでは、VO2maxを上げるために必要な運動強度が下記のように提唱されています。

95~100%VO2max(=96~100%HRmax)

参考:

97.5%VO2max:5000mレースペース、100%VO2max:3000mレースペース

(100%VO2maxがどの距離のレースペースに相当するかはランナーのレベルによって異なる)

しかし、高校駅伝名門校である京都洛南高校では、普段のインターバルトレーニングはもっと低い強度で行っているようです。

ダニエルズ理論で紹介されているよりも、低い運動強度でVO2maxが向上することが示された論文を1つ紹介します。

論文紹介:インターバルの強度により得られる効果の違い

本論文では、被験者をトレーニング条件毎に4グループ(A~D)に分け、VO2max向上・LT値改善の効果に差があるかを実験しました。

- Aグループ:週4~6回の低強度トレーニングのみ

- Bグループ:週2回の16分×4のインターバル

- Cグループ:週2回8分×4のインターバルト

- Dグループ:週2回4分×4のインターバル

- B~Dグループは上記に加え週2~3回の低強度トレーニングを実施

トレーニング前後での、VO2max値の改善結果を下表に示しています。

| トレーニング 条件 | A:低強度 | B:16分×4 | C:8分×4 | D:4分×4 |

|---|---|---|---|---|

| 頻度(回/週) | 4.8±1.2 | 4.9±1.2 | 4.6±1.2 | 4.7±1.2 |

| 回数(回/週) | ー | 1.8±0.1 | 1.9±0.1 | 1.8±0.1 |

| 時間(時間/週) | 8.5±1.5 | 7.6±1.9 | 5.7±1.5 | 5.7±2.0 |

| 心拍数 (%HRmax) | ー | 88±2 | 90±2 | 94±2 |

| 血中乳酸値 (mmol/L) | ー | 4.9±1.5 | 9.6±2.9 | 13.2±2.0 |

※心拍数は、インターバルにおける4セット目の最大心拍数を平均した値

※血中乳酸値は、2,4,6週目に、インターバルセッションの3,4セット目に測定した値の平均値

| A:低強度 | B:16分×4 | C:8分×4 | D:4分×4 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | |

| Lactate Peak (mmol/L) | 14.9 | 13.7 | 14.8 | 13.9 | 14.1 | 13.4 | 13.8 | 14.0 |

| VO2max (ml kg/min) | 52.7 | 54.5 | 51.1 | 54.4 | 52.8 | 58.3 | 50.4 | 53.2 |

| VO2max 上昇率 | +3.4% | +6.6% | +10.4% | +5.5% | ||||

| Power 4mmol(W) | 222 | 239 | 228 | 249 | 241 | 280 | 220 | 238 |

結果としては、「8分×4」のインターバルトレーニングを行ったグループが、最もVO2max上昇効率が良かった、となりました。

グループBとグループCの比較

1週間当たりのトレーニング量は、Bが7.6時間、Cが5.7時間と、トレーニング時間が短いのにもかかわらず、Cグループの方が最大酸素摂取量は大幅に向上しています。

BとCでの大きな違いはトレーニング強度です。

トレーニング中の最大心拍数がBでは88%HRmaxだったのに対し、Cでは90%HRmaxです。Cの方が最大心拍数に近い領域でトレーニングを行っています。

88%HRmaxのトレーニングを16分間続けるよりも、90%HRmaxのトレーニングを8分間続けた方がVO2maxの上昇率が高いということが示されています。

グループCとグループDの比較

一方、94%HRmaxのトレーニングを4分間続けたDグループと比較しても、Cグループの方がVO2maxが上昇しています。

VO2maxを効率的に鍛えるには、心拍数が適度に「高い」状態を「長く」維持することが望ましいということが示されています。

練習強度(=運動中心拍数)がある一定以上落ちると、著しく最大酸素摂取量向上の効率が落ちていく、ということも分かりました。

運動強度が90%HRmax未満に下がってしまうと、最大酸素摂取量への刺激が極端に少なくなってしまうということがわかります。

- 最大酸素摂取量を効率的に鍛えるためには、適度に高い心拍数を長く維持することが望ましい

- HRmax90%未満の運動強度になると、最大酸素摂取量への刺激が極端に減る

運動強度を維持するための適切なレスト時間

これまで述べてきた通り、VO2maxを上げるためには適切な一定の運動強度以上でトレーニングを行う必要があります。

インターバルトレーニングにおけるレスト区間では、時間が短すぎたり強度が高すぎたりすると、疾走区間で必要な運動強度が得られなくなってしまうため、レストを適切に設定する必要があります。

適切なレスト時間を調べるために行われた論文を紹介します。

参考文献:

The impact of rest duration on work intensity and RPE during interval training

Stephen Seiler, Ken J Hetlelid

十分にトレーニングされたランナーを対象に、傾斜度5%のトレッドミルを使って、4分×6セットのインターバルトレーニングを3回行いました。グループを3つに分け、レスト時間を1分・2分・4分に設定しました。

結果としては、レスト時間を2分に設定したグループがレスト時間を1分に設定したグループよりも1~2%程度高い強度で疾走することができた結果となりました。

一方、レスト時間を4分に伸ばしても、2分のグループと比べて、疾走速度を上げることはできませんでした。

本論文ではその後、「4分×6セットのインターバルを、レスト時間を決めずに各自心地よいレスト時間をとってよい」というルールで実験をしました。

自由にレスト時間を決めた時の、「自己選択したレスト時間の平均値は2分」となったそうです。

したがって、この集団における適切なレスト時間は2分だと考えられます。疾走時間が4分に対してレスト時間は2分となり、運動:休息の比が2:1が適切であると結論づけられます。

目標レースペースよりも高い強度のトレーニングが必要な理由(考察)

結論として「目標レースペースよりも高い強度でのトレーニングは必要」だと考えています。

「5000mで記録を出すためのトレーニングとして5000mレースペース以上の強度でトレーニングすることが必要かどうか」を例に、目標レースペースよりも高い強度のトレーニングが必要かどうかについて考察します。

5000mのレースペースはおよそ95.0~97.5% VO2maxに相当する強度です。

中級者以上のランナーでは、100%VO2maxに相当する3000mレースペースでの高強度インターバルトレーニングが有効であることを感じている方も多いかと思います。私自身もその一人です。

ここから先は私自身の考察となります。

目標レースペース以上の強度でトレーニングを行うことにより、トレーニング中には、レース中に動員するよりも多くの運動単位を動員することになります。

運動単位について詳しくは述べませんが、わかりやすく言い換えると「持っている筋繊維の内、どの程度の筋繊維を実際に使っているか」ということです。

運動強度が低い場合は、持っている筋繊維をすべて使わなくても運動を行うことが可能です。そのため、動員される運動単位は少なくなります。

一方、運動強度が高くなると、持っている筋繊維をフル活用して運動を行おうとするため、運動単位を増やして対応しようとします。

高い強度の運動を繰り返し行うことで動員される運動単位は徐々に増え、発揮できる筋力も増加していく、ということが知られています。

長距離レースでは、動員する運動単位を増やすだけはなく、増やした運動単位で発揮される筋力の持続力も必要です。

VO2maxを上げるためのトレーニングでは、動員できる運動単位を限界まで増やしつつ、トレーニングを繰り返すことで、増やした運動単位で発揮される筋力のスタミナを向上させる必要がある、と考えられます。

したがって、5000mで良い記録を出すためには、3000mレースペースなどの、目標レースペース以上でのトレーニングが必要となると考えられます。

皆様の参考になれば幸いです。

コメント