※「ランニングを科学する」では、筆者の知識・経験のアップデートと共に都度改定を行っています。改訂履歴は記事の最後に記載しています。

【ウィンドスプリント(流し)の効果】マラソンに向けた適切な実施方法を徹底解説

- ウィンドスプリント(流し)のやり方が分からない

- ウィンドスプリントってどんな効果があるの?

- ウィンドスプリントはフルマラソンにも必要なの?

「ウィンドスプリント(流し)」をやった方がいいと聞くけど、やり方や効果がよくわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

私は社会人から本格的にランニングを始めた市民ランナーです。月500kmほどを走り、競技志向でランニングに取り組んでいます。

ダニエルズのランニング・フォーミュラでもウィンドスプリントが紹介されていますが、その効果についてはほとんど述べられていません。

本記事では、ウィンドスプリントの効果と適切な実施方法について、運動生理学的な観点から解説します。

実はウィンドスプリントは、100mの短距離ランナーからフルマラソンランナーまで、ほとんどの陸上競技者が取り入れている、本当に基礎的なトレーニングです。

「速く」走るためには必要不可欠なトレーニングです。

※ウィンドスプリント(本文中ではWSと記載します)

- ウィンドスプリントでは速筋繊維を動員することができる

- 速筋繊維を刺激することで中間型速筋繊維への変異を促すことができる

- 中間型速筋繊維の強化がLT値向上につながる

- LT値が向上することでフルマラソンを速いペースで走りきることができる

ウィンドスプリント(流し)とは?

WSを詳しく書くと「短い時間の軽いダッシュ」です。ダニエルズのランニング・フォーミュラでは以下の通りに記載されています。

ウィンドスプリント(WS)とは、15~20秒間の軽く素早い動きのランニングのことである(ダッシュではない)。合間には45~60秒の休息を入れて繰り返す。緩やかな上り坂を利用してもいい。

第4版 ダニエルズのランニング・フォーミュラ P150

走っている時間と休息の時間がおよそ1:3であることから、WSの走るペースの目安はレペティションペース(=1500mのレースペース)程度だと考えられます。

WSは全力で走るダッシュではありません。努力感としては全力の80~90%程度です。

海外では「Stride(ストライド)」と呼ばれることもあります。

ウィンドスプリントで得られる効果

WSで得られる効果は次の通りです。

- 速筋繊維動員率の向上、筋パワー(最大スピード)の向上

- 速筋繊維を刺激することで、中間型速筋繊維への変異を促し、LT値を向上させる

- 解糖系の代謝機能を維持する

- ランニングフォーム 余裕度の向上(=ランニングエコノミー向上)

- 高負荷トレーニングへの怪我予防効果

速筋繊維動員率の向上・筋パワー(最大スピード)の向上

WSをトレーニングに取り入れる上で、最も重要な効果が「速筋繊維動員率の向上・筋パワー(最大スピード)の向上」です。

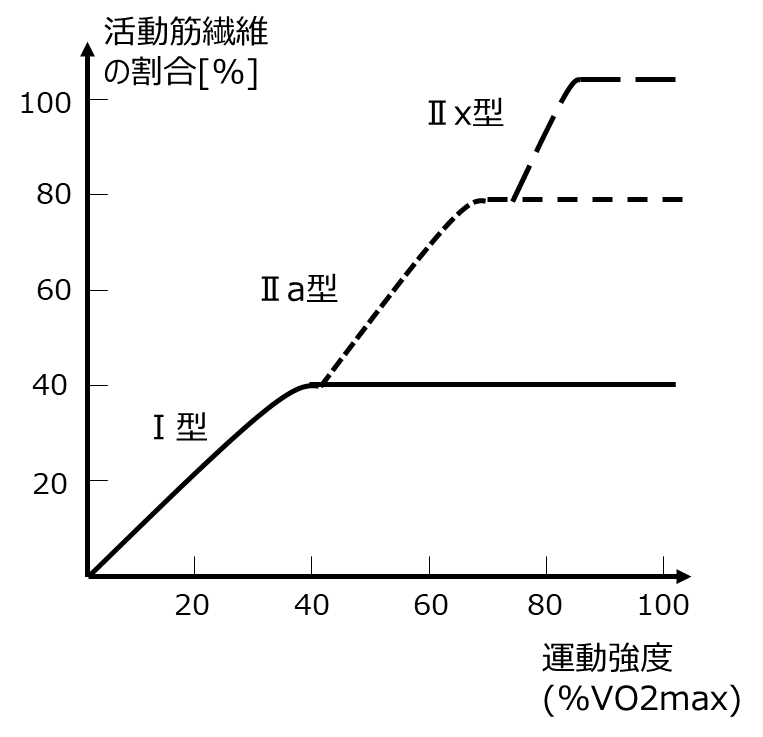

運動強度が上昇するにつれ、動員される筋繊維が変化してきます。運動強度と筋繊維動員率の関係を図1に示しました。

最大酸素摂取量(VO2max)の約40%までの運動では遅筋繊維(I型)、40~75%VO2maxではI型に加え中間型速筋繊維(Ⅱa型)、75%VO2max以上の運動強度では速筋繊維(Ⅱx型)が動員されます。

ウィンドスプリントはほぼレペティションペース(100%VO2max以上の運動強度)で走るトレーニングであるため、タイプⅡxの速筋繊維が多く動員される強度です。

高い運動強度で行うことで、普段使われることがない速筋繊維を呼び起こして使うことになります。このようなトレーニングを繰り返し行うことで、自分が持っている筋肉をフル活用できるように適応していきます。

結果的に、速筋繊維の動員率が向上、最大スピードの向上につながります。

運動強度の高まりと筋繊維動員率の向上ついては次の記事で解説しています。基本的には「使った筋肉のみが適応する」ため、速筋繊維に持久力を持たせるためには、速筋繊維を繰り返し使ってトレーニングを行う必要があります。

速筋繊維を刺激することで中間型速筋繊維への変異を促し、持久力を向上させる

フルマラソンを走りきれるペースはLTペース(乳酸性作業閾値)以下であり、後半まで足を止めず走りきるには、できるだけ糖質を使わないように適応させていく必要があります。

糖質である筋グリコーゲンが枯渇してしまうことで、筋収縮がスムーズにできなくなり、脚が止まってしまうからです。

脂質を優先的に使う体に適応していくためには、脂質を酸化しエネルギーとして利用する能力を鍛える必要があります。脂質をエネルギーとして使うには、ミトコンドリアを増やす・大きくすることが必要です。

ジョギングやLT走だけでは速筋繊維への刺激が足りなくなります。基本的に使った筋肉でしか適応は起こらないため、ゆっくり走っているだけで速筋繊維を鍛えることは難しいです。

フルマラソンは長い距離をできるだけ速く走る競技です。持久力を備えた速筋繊維、つまり、中間型速筋繊維への変異を起こす必要があります。

速筋繊維を刺激することで中間型速筋繊維への変異が起こり、速筋繊維にもミトコンドリアが増え、速筋繊維が遅筋繊維のような持久力を獲得します。

マラソントレーニングにはウィンドスプリントやレペティショントレーニングなどで、短距離で高強度なスプリントトレーニングが、広く認知され行われています。

中間型速筋繊維への変異が起こるとLT値が向上します。これについては後で詳しく解説します。

解糖系の代謝機能を維持する

速く走るためには、体に蓄えられている糖質を使って走ることが必要になります。その糖質を使って素早くエネルギーを生み出す系は解糖系と呼ばれます。

フルマラソン向けのゆっくりとした長めの距離のランニングトレーニングを中心に行っていると、解糖系の機能が低下します。

LT走などで乳酸をできる限り早く処理できるようになっても、そもそもの「乳酸」が作られなければ意味がありません。

乳酸は解糖系によって糖質が使われたときに発生する物質です。したがって、解糖系の機能が落ちてしまうと、乳酸を多く発生させるようなスピードで走ることができなくなってしまいます。

フルマラソン向けのトレーニングにウィンドスプリントを混ぜることで、解糖系の代謝機能をある程度維持することができます。

ランニングフォーム 余裕度の向上(=ランニングエコノミー向上)

ランニングエコノミー(以下、REと略します)は、競技力を向上させるうえで重要な要素です。REは「同じスピードでもできるだけ省エネで走る力」と言い換えることができます。

REは二通りの方法で向上させることができます。

- 長い距離を繰り返し走ることによって、自然と楽なフォームが身に付く

- 速いスピードに慣れることによって、マラソンペースに体と心の余裕を持たせる

WSはおよそ1500mのレースペースで走るので、マラソンペースに対してかなり速いペースになります。

WSを繰り返し行うことで、速く走ることに慣れ、マラソンペースの動きに体の余裕が産まれます。

結果的に、楽な感覚でマラソンペースを走ることができるようになるので、REが向上すると考えられます。

高強度トレーニングへの怪我予防効果

WSは高強度トレーニングへの怪我予防効果があります。

少し意味は違いますが、例えば、ウェイトトレーニングでベンチプレスを行っている方が、腕立て伏せをやっても、怪我することは考えにくいですよね?

ランニングでも同様で、速いペースに慣れている体であれば、それよりもゆっくりとしたペースで走る分には、筋肉的な怪我をしにくくなります。

VO2maxインターバルトレーニングはとても強度と負荷が高いトレーニングですが、それよりも速いペースでウィンドスプリントを行っておくことにより、速さに対して体が慣れた状態で臨むことができます。

結果として、ハードなトレーニングでもケガしにくい体を作ることができます。

速筋繊維が中間型速筋繊維に変わりLT値が向上する

速筋繊維が中間型速筋繊維に変化することが、どのようなことを意味しているのかについて少し詳しく解説します。

マラソンで好記録を出すためにはできるだけ速いペースで走り続けることが必要です。

速く走るためには、乳酸と脂肪を利用して強い力を発揮することが必要です。そこで重要になってくるのが中間型速筋繊維(FOG繊維)です。

FOG繊維は、速筋繊維でありながら遅筋繊維の特徴を持った筋肉です。ミトコンドリアを含むため、乳酸や脂肪を使う能力を備えており、それに加えて、強い力を発揮することができます。

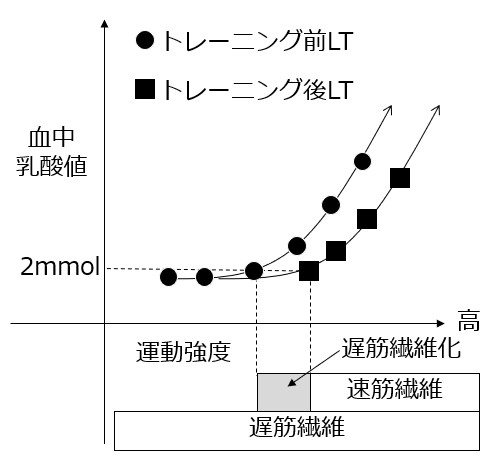

LT値は「どれだけ乳酸を発生させないか(=脂肪をエネルギーとして使う力)」と「乳酸を処理する速さ」で決まります。

速筋繊維が遅筋繊維化(=FOG繊維化)することでLT値が高まることを示した概念図を図2に示します。

速筋繊維がFOG繊維に変異することで脂肪をエネルギーとして使う力と、乳酸を処理する力が高まるため、同じ血中乳酸濃度を維持しながら速い速度で走れるようになります。

速筋繊維をFOG繊維化することで速い速度で走り続けることができ、結果的にフルマラソンの記録が向上すると考えられます。

ウィンドスプリントの効果例:競走馬(サラブレッド)

スプリントトレーニングの効果を説明するために、最も典型的な例であるサラブレッド(競走馬)について紹介します。

サラブレッドは1000m~3600mを1分/kmを切るペースで、騎手を載せて走り切ります。サラブレッドの筋繊維や代謝機能は、ランニングパフォーマンスを決める因子を考えるうえで参考になります。

サラブレッドの中臀筋を採取すると、90%が速筋繊維であり、さらにその半分がタイプⅡaに分類される中間型速筋繊維(FOG繊維)です。

サラブレッドの高強度運動時には、血中乳酸濃度が20mmol/Lに到達します。人のLT値が2~4mmolあたりにある事を考えると、非常に高い血中乳酸濃度です。

サラブレッドは発生した乳酸をそのまま処理できるFOG繊維を多く持っているので、ハイペースを長い時間維持し続けることができると考えられています。

ウィンドスプリントの実施方法

具体的なウィンドスプリントの実施方法を紹介していきます。

- 最も基本的なウィンドスプリント

- ヒルトレーニング(坂ダッシュ等)

ウィンドスプリント(=レペティションペース)

もう一度、ダニエルズのランニング・フォーミュラに記載されているウィンドスプリントの実施方法を掲載します。

ウィンドスプリントとは

15~20秒間の軽く素早い動きのランニングを、合間に45~60秒間の休息を入れて繰り返す練習(ダッシュではない)

ダニエルズのランニング・フォーミュラ 第4版

ダニエルズ理論で紹介されているウィンドスプリントのやり方を考慮すると、レペティションペース程度のペースが適していると考えられます。

レペティションペースは105~120%VO2maxであり速筋繊維が十分に動員される運動強度です。

設定ペースで言うと、800~1500mのレースペースとなります。

レペティショントレーニングについてさらに詳しく知りたい方は次の記事を参考にしてください。

メニューとしては、20秒程度の軽いダッシュを6~8本程度行うとよいでしょう。

ヒルトレーニング

ヒルトレーニングは傾斜がある上り坂を駆け上がるランニングトレーニングです。ヒルスプリントとも呼ばれます

平地に比べ疾走速度は落ちますが、坂道を駆け上がる必要があるため強い力が必要となります。結果として速筋繊維を動員することができます。

ウィンドスプリントを上り坂で行うのは、強度としても効率的だと考えられますが、ランニングフォームが大きく変わってしまうことは防ぎたいため、傾斜率は3~5%程度の坂を使うことがおすすめです。

市民ランナーであると、なかなか速く走る機会は少ないのかなと感じます。

ウィンドスプリントに適した坂や道を見つけて、少しでも速筋繊維を動員するような強度で走ることで、フルマラソンでも記録向上につながります。

トレーニングメニューへの導入を検討してみてください。

参考文献:

コメント