※「ランニングを科学する」では、筆者の知識・経験のアップデートと共に都度改定を行っています。改訂履歴は記事の最後に記載しています。

【フルマラソン30kmの壁】その正体と原因を理解し克服する方法

- 30kmの壁で、フルマラソンの記録が伸び悩んでいる

- フルマラソンで30km付近で脚が止まってしまうのはなぜ?

- 30kmで脚が止まらないための対策が知りたい

フルマラソンの記録が伸び悩んでいる方の中で、30kmを超えたところで急に脚が重くなり、苦しくなってしまう方も多いのではないでしょうか。

マラソンには「30kmの壁がある」と聞いたことがあると思います。30キロに壁がある理由として、体内に蓄えられていた糖質が枯渇するタイミングである、ということまでご存じかと思います。

しかし、体内の糖質が使い切られたタイミングで、なぜ「壁」に当たるのかまで理解されている方は少ないのではないでしょうか。

私は社会人から本格的にランニングを始めた市民ランナーです。月500km程を走り、競技志向でランニングに取り組んでいます。

ここでは、マラソンにおいて「30kmの壁」が語られる理由や、糖質が減少したときに体内で起こっている現象を説明していきます。

また、マラソンにおける30キロの壁を乗り越えるには、どのようなトレーニングを行い、レース運びをすればいいのかの提案もします。

本記事を読めば、フルマラソン「30kmの壁」の原因を理解し、どのような対策を取ればよいかが分かります。

- 「30kmの壁」は体内に蓄えていた糖質(主に筋グリコーゲン)が少なくなるタイミング

- 筋グリコーゲンが減ると、筋収縮に必要なエネルギーが供給できなくなる

- 対策は「糖質を使わない、脂質をエネルギー原料として使う、走る前に糖質をため込む」

- レースでのオーバーペースは禁物

マラソンにおける「30kmの壁」とは筋グリコーゲンの減少

マラソンで言われる「30kmの壁」とは「筋グリコーゲン」が減少し、脚が動かなくなる現象です。

人の体には、最大で約2000kcal分の糖質(グリコーゲン及びグルコース)を蓄えることができ、そのうち筋グリコーゲンとして約1500kcal(300~400g)、肝臓に約500kcal(100g前後)と言われています。

マラソンでは約2500kcalから3000kcalが消費されます(体重などによる個人差有り)。

平均的に、筋肉1kgには18~20gのグリコーゲンが保有されています。筋肉1kgあたり3gまでグリコーゲンの量が低下すると、エネルギー産生効率の低下と筋収縮動作に悪影響が起こります。

1km走るごとに、筋肉1kgあたり0.5gのグリコーゲンが消費されるとすると、30km走ったところで筋肉1kgあたり3gまで減少します。

したがってフルマラソンにおいて30kmあたりまで到達すると、ちょうど筋グリコーゲンが少なくなってくるタイミングと合う、ということです。

筋グリコーゲンが枯渇したときに起こる現象

具体的に、筋グリコーゲンが減少すると体に起こる現象を説明していきます。筋グリコーゲンが減少した時に起こるのは以下の現象です。

- 筋収縮に必要なATPを供給できなくなる

- 脂肪の代謝効率が低下する

筋収縮に必要なATPを供給できなくなる

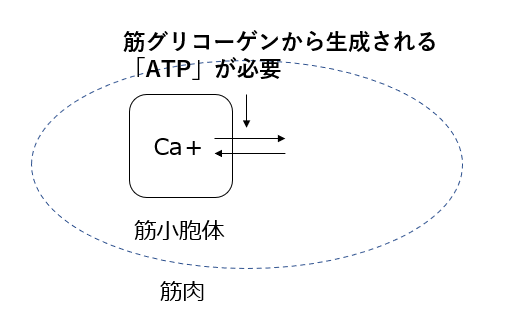

脚を動かし走り続けるためには、筋肉を連続的に収縮・伸長させる必要があります。その筋収縮運動にかかわっているイオンが「カルシウムイオン(Ca+)」です。

カルシウムイオンが筋小胞体から出入りすることによって、筋肉が収縮と伸長を繰り返すことができます(図1)。

カルシウムイオンが筋小胞体から出入りするため必要なエネルギーが「ATP」です。

筋収縮におけるカルシウムイオンの働きのように、イオンの素早い動きを実現するために使われるエネルギーは、素早く産生される必要があり、筋グリコーゲンの解糖で産生されたATPが使われます。

体全体でみると、脂質の代謝や血中に放出された肝臓のグリコーゲンなど、他にもATPを産生する方法はあります。

しかし、筋肉に着目すると、グリコーゲンが枯渇した筋肉では、筋収縮に必要なATPが供給できなくなるということになります。

解糖系でのエネルギー産生経路については次の記事中で詳細に解説しています。素早いATP産生ができる解糖は、わずかしかATPを生み出すことができません。

マラソンにおける「30kmの壁」は、脚が思うように動かなくなる現象です。

特に筋グリコーゲンが減少することで、筋グリコーゲンを利用したATP産生が出来なくなり、筋収縮に関わるカルシウムイオンが働きにくくなるため脚が動かなくなる現象が発生すると考えられます。

脂肪の代謝効率が低下する

筋グリコーゲンが低下することは、糖質が不足することを意味します。

脂肪の代謝経路において、糖質が不足すると、オキサロ酢酸の生成が減少するため、クエン酸回路の効率が低下します。詳しくは次の記事を参考にしてください。

脂肪をエネルギーとして使って糖質を不足させないようにすることが必要なフルマラソンにおいて、脂肪が効率よく使えないことは致命的です。

筋グリコーゲンを減りにくくする対策・方法

マラソンで「30kmの壁」を克服し好記録を出すために重要なことの一つとして、「フルマラソンを走りきるまで、できるだけ筋グリコーゲンを減らさない」と言えそうです。

グリコーゲンを減りにくくするためための方法は下記のとおりです。

- 糖質を使わないように走る(オーバーペースを防ぐ)

- 脂質を優先的に使う体にする

- 走る前にできるだけ糖質を溜め込んでおく(=グリコーゲンローディング)

糖質を使わないように走る(オーバーペースを防ぐ)

今のコンディション、自分の実力範囲内で、できるだけ糖質を使わないで走るためには、「走るペースを落とす」ことが唯一の選択肢です。

オーバーペースにならないように走る、ということを意味します。

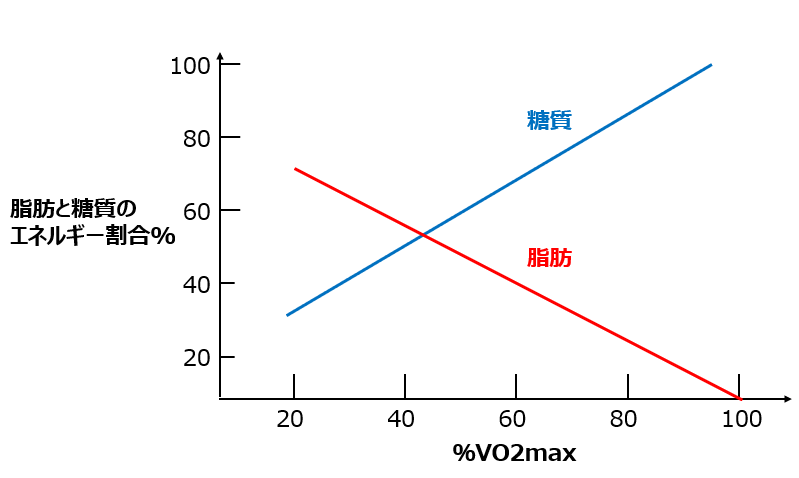

糖質と脂質の消費割合は、運動強度によって決まります。運動強度が低ければ低いほど、優先的に脂質を消費します(図2)。

そのため、フルマラソンを走り切るまでグリコーゲンを枯渇させないよう走るためには、「ペース設定」が非常に重要です。

自分にとってオーバーペース(=運動強度が高い)だと、糖質を優先的に消費してしまうため、筋グリコーゲンが早く減ります。

自分にとっての適正ペースは、トレーニングの段階から見出していくことが必要です。「このくらいのスピードなら、いつまでも走り続けることができる」というペースを見つけましょう。

目安となるのは「LTペース」です。糖質の利用が急激に上昇するポイントは血中乳酸濃度が急上昇するポイントと同義であることから、LT値と脂質利用割合は明確に関係しています。

LTペースを境に、糖質(=筋グリコーゲン)の消費が急上昇してきます。LTペースからどれだけペースを落とせば、糖質を節約しながらフルマラソンを走りきれるのかは、自分で探す必要があります。

脂質を優先的に使う体にする

体の機能から改善を図り、「脂質を優先的に消費できる」体にすれば、マラソンで大幅な記録向上が見込めます。

脂質を使える体にするためには、ミトコンドリアの数を増やし、機能を高めていくことが必要です。また、持久性トレーニングを積み重ねることで、脂肪の代謝に使われる酵素や輸送体の能力を向上させることが可能です。

特に、ミトコンドリアの数を増やすにはトレーニングの総負荷を上げる、ミトコンドリアの機能を向上させるためにはトレーニング強度を高めることが有効です。

ミトコンドリアの数と機能の向上については、次の記事で詳しく解説をしています。

ただ、「脂質を優先的に使うことができるようになった」ことを客観的に評価することは難しいです。

例えばLT値や最大酸素摂取量は、レース結果やトレーニング内容からある程度の推測が可能ですが、脂質を優先的に使えるようになっているかどうかを把握することは困難です。

フルマラソン後半で脚が止まらなくなった、などの感覚で捉えていくようにしましょう。

走る前にできるだけ糖質をため込んでおく(=グリコーゲンローディング)

熱心な方であれば聞いたことがあると思いますが、レース前に糖質を体にため込むことを「グリコーゲンローディング」と呼びます。レースの3日前程度から炭水化物を多めに摂取することで、筋グリコーゲンを蓄えておこう、という手法です。

具体的手法については、様々な意見があり、明確な回答をすることは難しいです。

しかし、単純に「練習量を抑えて、いつもより少し沢山食べる」ことを行えば、いつもより体に蓄えられるエネルギーは多くなると考えられます。そのくらい気楽な気持ちで行ってみましょう。

「30kmの壁」を克服するためのレース運び

自分にとってオーバーペースである場合、糖質の消費が増加します。前半のオーバーペースにより糖質が消費されてしまうと、後半の大幅なペースダウンを招きます。

「今日は後半脚が止まってしまったな」と感じる場合は、そのほとんどについて前半のオーバーペースが原因です。

普段のトレーニングパフォーマンスから、フルマラソンの適正ペースを把握していたとしても、その日の体調によって、その日のLT値は変動します。

事前にやれることとしては、普段の練習から予想される自分の実力を正確に理解し「糖質消費が抑えられるペース」を把握します。自分の実力を100%発揮したい場合は、自己の実力を把握することは必須です。

自分の実力を客観的に評価する指標としては、VDOTが最も適しています。ハーフマラソンや10kmのレース記録、タイムトライアルの結果から今予想されるフルマラソンペースを把握します。

フルマラソンへの挑戦が初めての場合は、VDOT Calculatorで計算した通りのペースでは走れないことが多いです。そのため、始めは少し遅めのペースから挑戦してみてみましょう。

VDOT計算機の使い方は次の記事で詳細に解説しています。

レースでは実力以上の走りはできません。ピーキングやテーパリングによってトレーニングの時よりもパフォーマンスが向上することはありますが、そのような調整も含めて自分が走れるペースを想定しておく必要があります。

重要ポイントまとめ

最後にフルマラソン「30kmの壁」原因と対策をまとめます。

- 「30kmの壁」では筋グリコーゲンが減少し、筋収縮がスムーズに行えなくなる、脂肪の利用効率が低下する

- 筋グリコーゲンは最大約1500kcalの貯蔵量となるため、マラソン中にほとんど消費してしまう

- グリコーゲンの消費量は、自分にとっての運動強度で決まる

- 糖質消費を抑えることができるペース設定を決めることが重要

- ペース設定の目安となるのはLT値

- ミトコンドリアの数と機能を向上させることで脂質の利用能力を高めていく

- グリコーゲンローディングは「練習量を少し落とし、少し多く食べる」気楽な気持ちで

経験があるランナーからすれば、当然の内容だったかもしれませんが、マラソン後半の落ち込みに悩んでいる方の参考になればと思います。

参考文献:

コメント