※「ランニングを科学する」では、筆者の知識・経験のアップデートと共に都度改定を行っています。改訂履歴は記事の最後に記載しています。

【脂肪の代謝経路】を解説!脂質を優先的に使い消費するように改善する方法

- 脂質ってどうやって体で使われるの?

- 脂質を使える体にしたい

体内で、脂質がどのような流れで使われ、エネルギーとして利用されているのか、脂質の代謝経路を理解している人は少ないのではないかと思います。

私は社会人から本格的にランニングを始めた市民ランナーです。月500km程を走り、競技志向でランニングに取り組んでいます。

筋グリコーゲンが減少すると脚が止まり速く走れなくなります。脂質を優先的に使い、糖を節約することはフルマラソンで好記録を出すうために重要です。

そこで今回は、【脂肪の代謝経路】を説明しながら、脂質を優先的に使う方法について考えていきたいと思います。

本記事を読めば、脂肪が使われる経路を理解することができ、皆さん自身のトレーニング内容をアレンジできる可能性があります。

- 脂肪が脂肪酸とグリセロールに分解され、脂肪酸がミトコンドリアに取り込まれて代謝される

- 脂肪の代謝能力はトレーニング面、栄養面の両面からアプローチできる

脂肪が分解され代謝されるまで

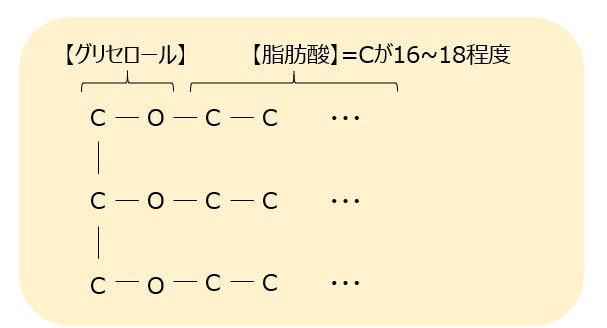

脂肪は中性脂肪の形で蓄えられています。中性脂肪は、炭素鎖の長い脂肪酸がグリセロールにくっついた形(Tag:トリアセシルグリセロール)をとっています(図1)。

脂肪が代謝される際には、①Tagがリパーゼによって遊離脂肪酸とグリセロールに分解され血中へ放出されたのち、筋肉のミトコンドリアに取り込まれる、②筋肉そのものの細胞に存在するTagがリパーゼによって脂肪酸に分解される、の2つのルートをだどることになります。

Tag:トリアセシルグリセロールは、図1のような形の化合物です。

脂肪分解によってできた脂肪酸は、血液へ放出されます。脂肪酸は血液には溶けにくいため、血液中を運ばれる際には、アルブミンを主とするタンパク質等にくっついて運ばれます。

運ばれた脂肪酸は、血液から筋肉に取り込まれます。この時、「FAT/CD36」や「FABPpm」などと呼ばれる脂肪酸の輸送担体が働くことが知られています。

脂肪酸輸送担体は通常筋肉内に存在しますが、働くべき時に筋肉表面へ移動します(図2)。

脂肪酸がエネルギーとして利用されるにはミトコンドリアで酸化される必要があります。脂肪酸は、筋肉に取り込まれたのち、さらにミトコンドリアに取り込まれることが必要です。

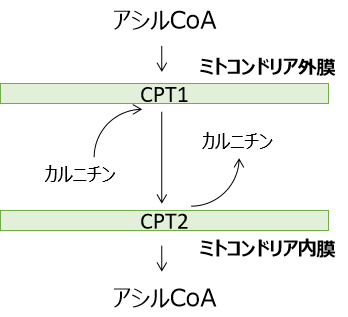

ミトコンドリアでの脂肪酸取り込みにも、脂肪酸輸送に関係するタンパク質が働いており、それぞれCPT1、CPT2と呼ばれています(図2)。

CPT1、CPT2の働きにはカルニチンが関係しています。

脂肪酸がミトコンドリアに取り込まれる際は、まずミトコンドリア外膜にて脂肪酸がアシルCoAに変化し、CPT1の働きによりカルニチンと結合します。

続いてミトコンドリア内膜では、CPT2の働きによってカルニチンが外れます。このようにして、ミトコンドリアの膜を通過します(図3)。

ミトコンドリア内に入ったアシルCoAは、β酸化されアセチルCoAへと変化し、その後、TCA回路(クエン酸回路)にて完全に酸化されATPを生み出します。

運動強度を上げると脂肪の利用が低下する

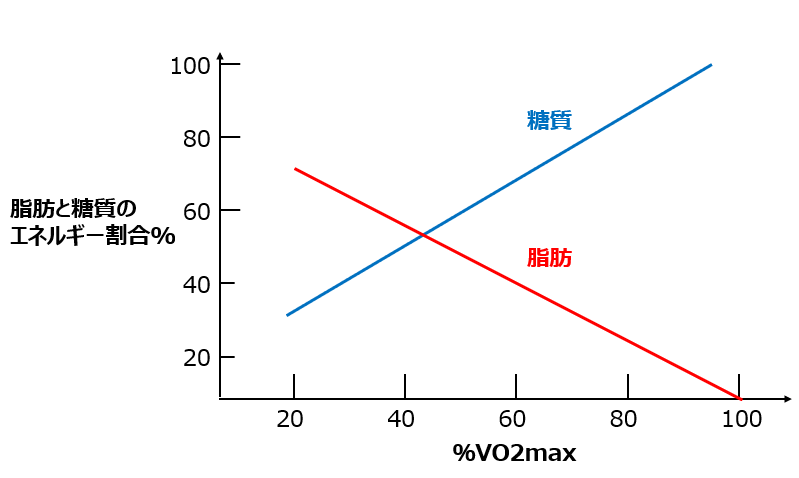

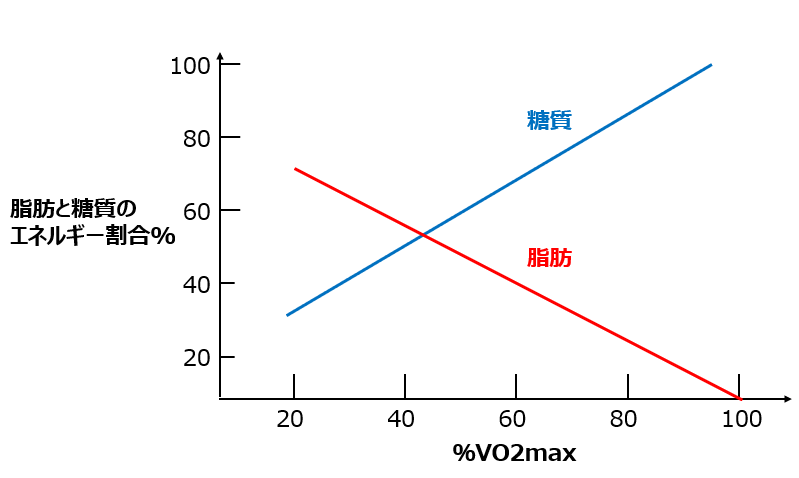

運動強度を上げていくと、糖質をエネルギーとして利用する比率が上昇します(図4)。

運動強度を上げた時に糖質の利用割合が上昇する理由は次の通りです。

- 速筋繊維の動員

- 血中アドレナリン濃度の上昇

運動強度を上げると速筋繊維が動員されるようになります。速筋繊維には解糖系の酵素を多く持っているが、ミトコンドリアや脂肪を分解する酵素はあまり持っていません。

したがって、速筋繊維が動員されるほど、糖質の利用割合が増加します。

運動中の糖質代謝を制御する2つ目の要因はアドレナリンです。運動強度が増加すると血中アドレナリン濃度が上昇します。

アドレナリン濃度の上昇は、ホスホリラーゼ(グリコーゲン分解酵素)を活性化させます。その結果、解糖系の速度が上昇し乳酸生成速度を高め、脂肪代謝を阻害します。

脂肪の代謝には「糖質」が必要になる

脂肪が代謝されるときには、糖質が必要になります。

脂肪の代謝経路の中では、脂肪酸が中間生成物としてアセチルCoAに変化し、クエン酸回路で酸化されてエネルギー(ATP)を産生します。

クエン酸回路では、アセチルCoAはオキサロ酢酸と結合してクエン酸になります。

エネルギーを産み出したのち、クエン酸はミトコンドリアの外(細胞質)に移動するので、結果的にオキサロ酢酸が消費されることになります。

ミトコンドリア内のオキサロ酢酸が減少すると、クエン酸回路の働きの効率が低下します。オキサロ酢酸の減少を止めるための補正として、グルコース由来のピルビン酸がオキサロ酢酸に合成される反応が起きます。

オキサロ酢酸は、アミノ酸濃度が高い場合も、アミノ基転移反応によってアミノ酸→オキサロ酢酸の供給が起こります。

筋肉で利用できる糖質が減少すると、オキサロ酢酸が十分に供給されなくなるため、脂肪の代謝効率も低下することになります。

脂肪代謝能力を向上させるには

脂肪代謝能力を向上させる方法を2つの面から紹介します。

トレーニングによるミトコンドリアの数増大・機能向上

フルマラソン向けのトレーニングでは、「脂肪の代謝能力自体」を向上させていく必要があります。

トレーニングにおいて脂肪の代謝率が高くても、「フルマラソンレース時の脂肪の代謝率が高くなる」ということはできません。

脂肪の代謝能力を向上させるためには「ミトコンドリアの数を増やし、機能を向上させることが必要」だと考えられます。

脂肪がどれだけ速く使われるか、の能力は「ミトコンドリアにどれだけ早く脂肪が取り込まれるか」にかかっています。

脂肪の代謝経路では、脂肪酸がアシルCoAに変化しカルニチンと結合してからミトコンドリアに取り込まれる過程を経ることになります。

この過程を高速に回転させることで、脂肪の利用スピードが上がると考えられます。

そうなると、ミトコンドリアの数と機能が向上すれば、取り込みスピードを速くすることができる、ということは自然だと思います。

別の記事で紹介していますが、ミトコンドリアの数はトレーニングの総負荷、ミトコンドリアの機能はトレーニングの強度に依存して向上することが知られています。

脂肪を使う能力を向上させるためであっても、低強度と高強度のトレーニングをバランスよく取り入れれていくことが必要となります。

栄養面からのアプローチ

栄養面からのアプローチを考える場合、脂肪の分解工程とCPT1によるカルニチンの反応に着目します。

脂肪の分解工程においては、「リパーゼ」により、中性脂肪(Tag)が脂肪酸とグリセロールに分解されます。

脂肪分解を高める方法として、「カフェイン」の摂取が知られています。カフェインが体に及ぼす影響については次の記事を参考にしてください。

カフェインの摂取により、脂肪を分解する酵素である「リパーゼ」が活性化されるため、脂肪分解が促進されます。

カフェインはコーヒーや緑茶に含まれているので、日常的に摂取することが簡単です。

脂肪の分解を促進する商品は多数存在します。しかし、そもそも脂肪の分解が脂肪代謝の律速段階ではない場合、いくら脂肪の分解を促進しても脂肪代謝速度の向上は見込めません。

実際、分解された脂肪酸は、グリセロールと再度結合し脂肪に戻る反応も起こっているようです。

もう一つ可能性がある要素はカルニチンです。

アシルCoAにカルニチンを結合させる反応を促進させるためには、カルニチンの増量は効果がありそうです。

カルニチンはサプリメントとして簡単に入手可能であるため、一度試してみる価値はありそうです。

脂肪をトレーニングで優先して消費する

以下では、普段のトレーニングで脂肪の利用率を高める方法について紹介します。トレーニングのやり方を工夫すれば、脂肪の利用効率を高めることが可能です。

トレーニングにおいて脂肪の利用率を高めるポイントは以下の3つです。

- 運動強度が低いほど、脂肪の利用割合が高まる

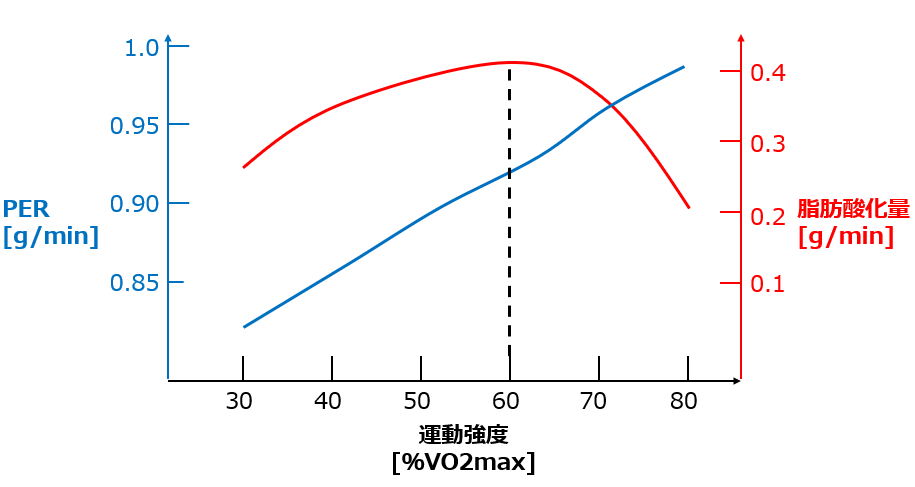

- 脂肪の利用速度は60%VO2max程度で最大になる

- 運動継続時間が長いほど脂肪の利用割合が高まる

運動強度が低ければ低いほど、消費カロリーに占める脂質の割合が増加していることが分かります(図5)。

ただし、脂肪の利用速度を考慮すると、60%VO2max程度(心拍数にすると60~70%HRmax)程度で最大になります(図6)。これは「Eペース=ジョギング」に相当する強度です。

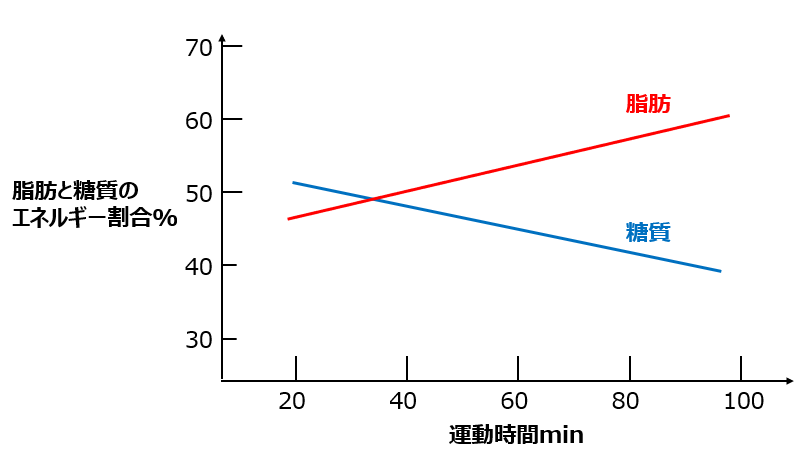

また、運動継続時間が長いほど、脂肪の利用割合が増えていくことも分かっています(図7)

まとめると、Eペース程度の強度で長い時間のランニングを継続することが、脂質の代謝率向上という観点では望ましいと考えられます。

重要ポイントまとめ

本記事のポイントをまとめます。

- 脂肪は「リパーゼ」により脂肪酸とグリセロールに分解される

- 脂肪酸はアルブミンによって筋肉まで運ばれ、「CPT1」「CPT2」によってミトコンドリア内部に取り込まれる

- 脂肪酸がミトコンドリアに取り込まれる際にはカルニチンが関与している

- ミトコンドリアに取り込まれた脂肪酸は、完全酸化されATPを産生する

- 脂肪代謝を高速化させるにはミトコンドリアの発達がカギである

- 脂肪を効率的に消費するには、低強度のトレーニングを長い時間継続することが有効

脂肪代謝を改善することはとても時間がかかります。

栄養面及びトレーニング面の両面から、日々改善に取り組むことができれば、徐々に体が適応し、脂肪代謝機能は向上していくと考えられます。

皆さんの記録向上の一助となれば幸いです。

参考文献:

コメント