※「ランニングを科学する」では、筆者の知識・経験のアップデートと共に都度改定を行っています。改訂履歴は記事の最後に記載しています。

【マラソンにおけるミトコンドリアの重要性】トレーニングにより増やす方法と機能向上

- ミトコンドリアの機能を知りたい

- ミトコンドリアを増やすトレーニング法は?

- マラソンとミトコンドリアの関係性を知りたい

マラソンへ本格的に取り組んでいる方で、ミトコンドリアの機能や、増やす方法について知りたいと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

私は、社会人から本格的にランニングを始めた市民ランナーです。月500km程走り、競技志向でランニングへ取り組んでいます。

記録向上を狙って努力をしているランナーの方であれば、乳酸性作業閾値、最大酸素摂取量などの概念は知っていると思います。

乳酸性作業閾値を向上させるためLT走に取り組んだり、最大酸素摂取量向上を狙ってインターバル走をしているのではないでしょうか。

しかし、それらの練習を行った際、体の中でどのような変化が発生するのかまで理解している方はすくないのでは、と思っています。

それらを理解するために重要な考え方がミトコンドリアです。

本記事では 【マラソンにおけるミトコンドリアの重要性】について紹介し、トレーニングの効果を理解するために必要なミトコンドリアの容量増加・機能向上について考えます。

- ミトコンドリア容量(=数・大きさ)はトレーニングの「総負荷(量 × 強度)」に相関

- ミトコンドリアの機能はトレーニングの「強度」に相関

- 継続的にトレーニングを行うことが重要

ミトコンドリアとは?

ミトコンドリアとは、人体のあらゆる細胞内に存在し、糖や脂肪を代謝(=消費)し、エネルギーを作り出す、いわゆる「エネルギー産生工場」です。

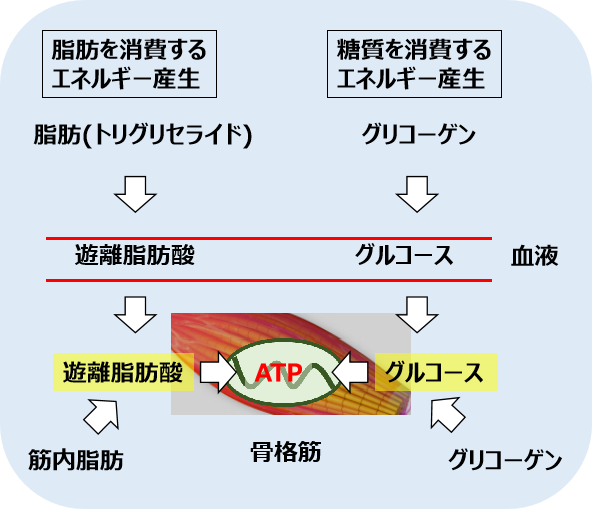

ミトコンドリアでは、図1の通り、糖と脂肪の両方からエネルギーを作り出すことができます。

アミノ酸(たんぱく質)も窒素原子が除かれた状態でエネルギーの原料となりますが、メインではないためここでは省略しています。

糖を消費する経路において「乳酸」が発生します。

ミトコンドリアではその乳酸もエネルギー産生原料の一つとして消費していきますが、運動強度が高くなると、乳酸の産生速度が上昇するため乳酸の処理が間に合わず血中乳酸濃度が上昇していきます。

ミトコンドリアでは糖質・脂質・乳酸・(たんぱく質)を主なエネルギーの原料として代謝し、エネルギーを産み出すという機能を担っています。

次の記事で、乳酸の代謝や乳酸代謝能力向上について紹介しています。

ミトコンドリア抜きでマラソンは語れない

人間の体に蓄えておける糖質のカロリーは1500~2000kcal(肝臓・血液・筋肉などに備蓄)と言われていますが、フルマラソンでは、個人差はあるものの、3000kcal弱を消費します。

フルマラソンは「速いペース」を「長く維持」することが必要なスポーツです。

速いペースを維持するためには「短い時間で大きなエネルギーを産み出す」必要があります。ミトコンドリア容量(=数)や機能を向上させることで、単位時間あたりに産生できるエネルギー量が増えていきます。

短い時間で大きなエネルギーを産み出し続けることができる、これはつまり、速いペースを長い時間継続することができることを意味しています。

ミトコンドリアの機能向上によって、脂肪を使う力も向上します。

走れるペースは同じでもエネルギーとして使っている原料が脂質に置き換わることで、マラソン後半でも筋グリコーゲンの減少を遅らせることができ、最後までペースダウンせずに走り切ることができます。

ミトコンドリアのことを考えてトレーニングを行うランナーは少ないと思いますが、自分に必要なトレーニングの量や強度を考えるとき、ミトコンドリア容量や機能の適応を理解してからだと、理解が早くなると考えています。

ミトコンドリア容量増加・機能向上の仕組み

以下では、ミトコンドリア容量増加と機能向上について述べていきます。

ミトコンドリアの容量増加・機能向上とは

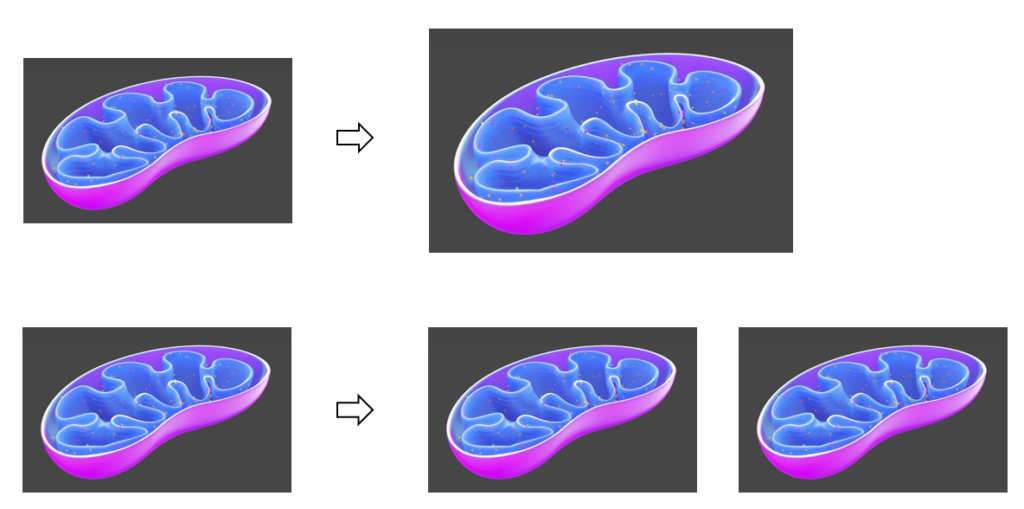

ミトコンドリアの容量増加とは「ミトコンドリア自体の体積が大きくなること」・「ミトコンドリアの数が増えること」を意味しています。

体内のミトコンドリアは約1か月で完全に入れ替わる(=古いものが新しいものに置き換わる)と言われています。

新しいものに置き換わる際、それまでに経験してきたトレーニング量や強度によって、大きなミトコンドリアに変わったり、その数が増えた状態で置き換わります(図2)。

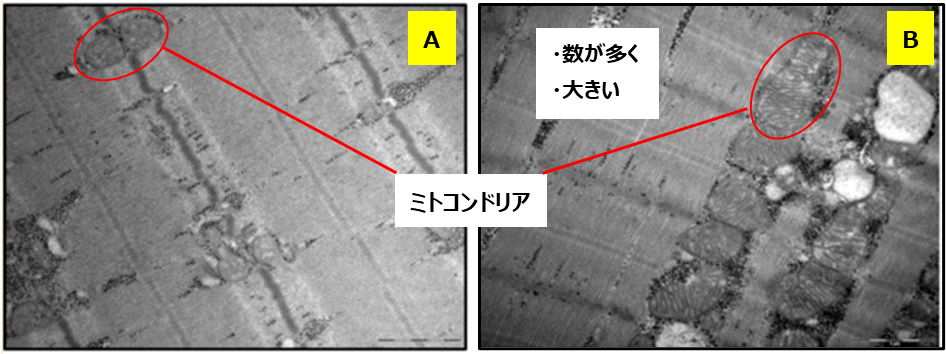

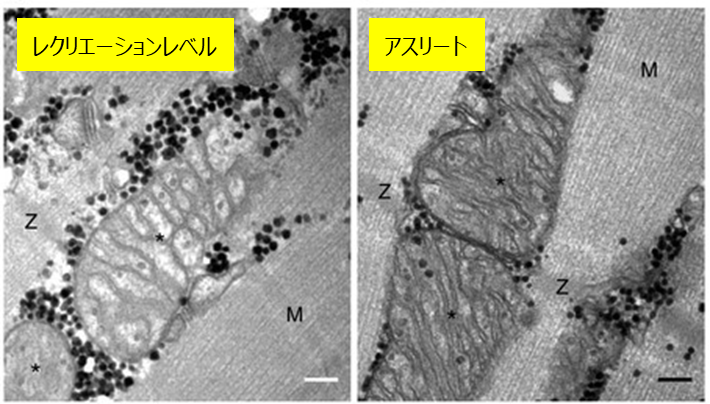

最大酸素摂取量が異なる二名の被験者において、筋原線維間に存在するミトコンドリアを比較したところ、明らかにミトコンドリアの数・大きさが異なる様子が観察されています(図3)。

ミトコンドリアの機能向上とは内膜の表面積が広いことを意味します。エリートアスリートのミトコンドリアは、レクリエーションレベルの人と比べると、内膜の密度が高く、総表面積が広いことがわかります(図4)。

同じ大きさのミトコンドリアでも、単位時間当たりに生成できるエネルギー量が多いミトコンドリアの方が機能が高いと言えますが、その機能の高さはミトコンドリア内膜の表面積の広さに由来します。

なぜなら、ミトコンドリアでのATP産生は内膜を介した反応だからです。内膜の表面積が大きいほど、ATPの産生効率は高いと言えます。

したがって、内膜が充実しているミトコンドリアが多くいればいるほどエネルギー代謝の能力は高い、といえます。

ミトコンドリアは運動によって増える・機能が向上する

ミトコンドリアは、運動によって、ミトコンドリア生成のためのシグナル分子が増加し、ミトコンドリア新生(=生成)が起こります(図5)。

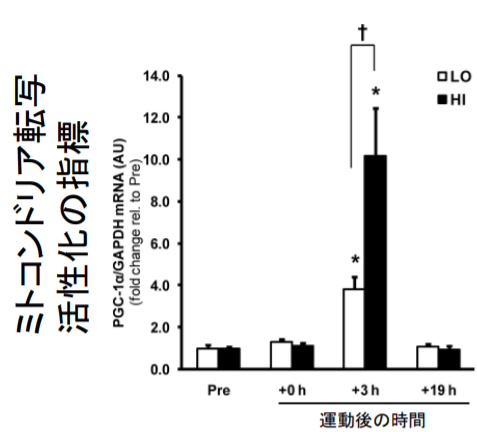

次のデータ(図6)は、低い運動強度(40%VO2max)(LO)と高い運動強度(80%VO2max)(HI)のトレーニングをそれぞれ行った際、どの程度ミトコンドリア新生が促進されたのかの結果です。

低い運動強度と高い運動強度でのトレーニングは、条件を合わせるために総消費カロリーを合わせています。

運動してから3時間後のミトコンドリア転写活性化の指標を確認すると、運動強度が高い時の方が2倍以上の活性化が起こっていることが分かります。

数値としては低いですが、低い運動強度のトレーニングでもミトコンドリア増加が促進されています。

ただ、この実験からではミトコンドリアの活性化指標が示されているだけで、実際に容量が増えたのか、機能が向上したのかについては述べられていません。

以下では、どのようなトレーニングに対して、ミトコンドリアがどのように適応していくかについて説明します。

ミトコンドリア容量はトレーニング総負荷(量×強度)が重要

複数の論文を総合すると、ミトコンドリアの数・大きさの適応は、トレーニング総負荷が重要な要因であるという説が濃厚です(参考文献3、メタ分析の論文)。

トレーニング総負荷とはつまり「どれだけ多くのトレーニングを、どのくらいの強度でこなしてきたか」ということです。

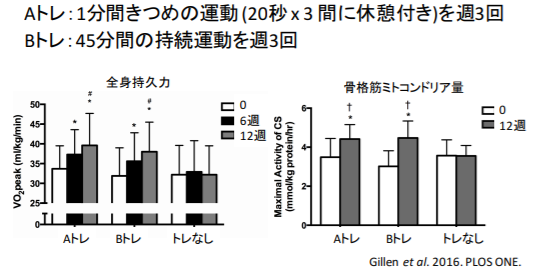

以下では、異なるトレーニングを行ったA,Bグループに分けて、VO2max及び骨格筋のミトコンドリア量を調査した研究を紹介します。

- Aグループ:20秒×3の高強度トレーニングを3回/週

- Bグループ:45分間の持続運動を週3回

※「低強度=ジョギング」、「高強度=インターバル」と捉えてみてください。

図5では、AトレとBトレが全身持久力(VO2max)と骨格筋におけるミトコンドリア量に与える影響を比較しています。

VO2max・骨格筋ミトコンドリア量を比較すると、トレーニング前後でほとんど「差が無い」ことがわかります。

以上の通り、ミトコンドリアの容量(=数)は、トレーニング負荷(強度×量)で決まりそう、ということがわかります。

ミトコンドリア機能の向上は「トレーニング強度」が重要

一方で、ミトコンドリアの機能=内膜の表面積増加は、「トレーニング強度がより重要」であることが示されています。

ランニングトレーニングにおいては、低強度なジョギングから、VO2max強度を超えた強度まで、多種多様なトレーニングがありますが、強度が高いほど内膜表面積が広がる方向への適応が起こることが示されています。

どの強度で最も効率よく適応が起こるのか?について、明確に線引きすることはできません。

VO2max強度以上のトレーニングで有意に適応が見られたとの報告もあり、この点はランニングトレーニング理論で一般的に述べられていることと一致しています。

これらの事実をまとめると、トレーニング強度はミトコンドリア容量・機能の両方に影響が強く、トレーニング量はミトコンドリア容量に影響する、と言えます。

トレーニング量がある程度稼げる範囲で、最大限のトレーニング強度で継続することで、ミトコンドリアの適応は進んでいくものと推測されます。

ミトコンドリアの容量増大・機能向上のランニングトレーニング

現実的にトレーニングで結果を出すことを考えると「継続性」・「時間の制約」の点も考慮する必要があります。

トレーニングの継続性

トレーニングの「継続性」という観点から考えてみます。

「継続性」は精神的な面と身体的な面の両面から考える必要があります。

まず精神的な面ですが、インターバルのような高強度トレーニングは「苦しさ=ストレス」を感じます。

主観的な意見にはなりますが、毎日インターバルトレーニングをやれと言われても、私個人的には辛くてやりたくないです。

続いて身体的な面では、主に「怪我のリスク」を考える必要があります。

トレーニングが高強度になればなるほど、怪我のリスクは増大し、トレーニングの継続ができなくなる可能性もあります。

一方、低強度のトレーニングは苦しさを感じることはありません(苦しくない=低強度という定義であるため)。また、強度が低いため怪我のリスクも低く抑えることができそうです。

「継続性」に関しては、低強度トレーニングに軍配が上がります。

トレーニング時間の制約

主に市民ランナーに向けた条件です。

市民ランナーの多くは、トレーニングに割くことができる時間に限りがあります。仕事・家事・育児・家族との時間等がありますよね。

限られた時間の中で、トレーニングを継続し、マラソンで結果を出すことを考えると、練習の効率を高める必要があります。

時間が無い中、効率よくトレーニング効果を上げようと思うと、高強度トレーニングを取り入れていく必要がありそうです。

ただ、疲労や怪我のリスクを考えた場合、毎日高強度の練習を行うことが難しいため、低強度トレーニング、つまり、「繋ぎのジョグ」でトレーニングボリュームを稼ぐことになります。

結局は、高強度なトレーニングと低強度なトレーニングを組み合わせることで、トレーニングを長期で継続できるようにすることが重要です。

- 【効果】:低・高強度、どちらのトレーニングでもミトコンドリアは増える。

- 【効率】:高強度トレーニングのほうが効率よくミトコンドリアを増やすことができる

- 【継続性】:低強度トレーニングでも、運動時間を増やせば高強度トレーニングと効果が得られるので、継続しやすい。

トレーニング効率を高める手段:ジョグの強度を調整する

ミトコンドリアを増やすためには高強度トレーニングのほうが効率が高いですが、継続性に難があるため、継続しやすいジョギングをつなぎとして取り入れることが現実的です。

普段何気なく「週二回程度のポイント練習と、あとはジョギングでつないでいる」市民ランナーは多いと思いますが、とても理にかなったトレーニング内容であることが分かります。

トレーニング効率を高める手段としてジョギングの強度について考えていきます。

ミトコンドリア増加と機能向上の観点から考えると、繋ぎのジョグでも「強度が高いほうが、ミトコンドリア増加と機能向上には有利」であることは間違いありません。

そのため、単純なジョギングでも、実施するタイミングと目的によって強度を変えていくことが必要だと考えています。

負荷が高いポイント練習の繋ぎとしてジョギングを行う場合は、強度を下げて行うべきです。

一方、次の日に疲れが残っても大丈夫な日にジョギングしか予定していない場合、少しスピードを上げて取り組んでみてもいいかもしれません。

なによりも継続することが大事

トレーニングによって適応していくミトコンドリアですが、トレーニングを中断すると、ミトコンドリアの容量と機能は急速に低下します。

ミトコンドリア容量は増大していくのにも時間がかかる分、減少する速さも比較的遅めですが、機能については、わずか10日ほどで適応が失われ機能低下が起こると言われています。

したがって、継続的にミトコンドリア容量と機能を向上させていくには、何よりもトレーニングを継続することが重要だと言えそうです。

トレーニングで体力ギリギリまで自分の体を追い込むと、その分適応は速く進むかもしれませんが、怪我のリスクが向上し、最悪の場合トレーニングの継続に難が出るかもしれません。

自分のトレーニング強度と量を適切に調整して、怪我をしない範囲で長期間トレーニングを継続できるようにしましょう。

まとめ

では、今回の記事で紹介させていただいたポイントをまとめます。

- ミトコンドリア容量(=数・大きさ)はトレーニングの「総負荷(量 × 強度)」に相関

- ミトコンドリアの機能はトレーニングの「強度」に相関

- 適度な高強度トレーニングを行いつつトレーニング量を稼ぐための低強度トレーニングを取り入れる。

- 継続的にトレーニングを行うことが重要。高強度ばかりやればいい、というものでもない

皆さんの記録向上の一助になればと思います。

参考文献1:

参考文献2:

Plasticity in mitochondrial cristae density allows metabolic capacity modulation in human skeletal muscle

参考文献3:

Training-Induced Changes in Mitochondrial Content and Respiratory Function in Human Skeletal Muscle

参考文献4:

Larsen, S. (2012). Biomarkers of mitochondrial content in skeletal muscle of healthy young human subjects. Journal of Physiology, 590(14), 3349–3360.

コメント