※「ランニングを科学する」では、筆者の知識・経験のアップデートと共に都度改定を行っています。改訂履歴は記事の最後に記載しています。

【乳酸はエネルギーの原料】ランニング中に発生した乳酸の代謝メカニズム

- 乳酸は疲労の元になる物質?

- なぜ乳酸が発生するの?

- 乳酸を溜めない方法を知りたい

本記事ではこんな疑問を解消します。

結論から言うと、「乳酸はエネルギーを作り出す原料」であり、決して「疲労物質」ではありません。

私は社会人から本格的にランニングを始めた市民ランナーです。月500km程を走り、競技志向でランニングに取り組んでいます。

私自身も、記録の向上を目指して根拠を持ったトレーニングを行うために、運動生理学を学びながら日々トレーニングに励んでいます。

乳酸の代謝経路(=エネルギーとしてどのように利用されるのか)を理解することによって、マラソントレーニング各種目の目的を深く理解することができます。

- 乳酸は、体内での糖質(グルコース)の利用が増加すると増える

- 一度発生した乳酸は再びエネルギー産生のために使われる

- 乳酸の処理速度は乳酸が血中へ拡散する速度、ミトコンドリアへの取り込み速度、酸化速度で決まる

乳酸の発生・代謝メカニズム

乳酸の発生経路と代謝のメカニズムについて、運動生理学の観点から説明します。

糖質の代謝経路

乳酸発生のメカニズムを説明するためには、糖質からエネルギーを作り出す経路の説明が必要です。

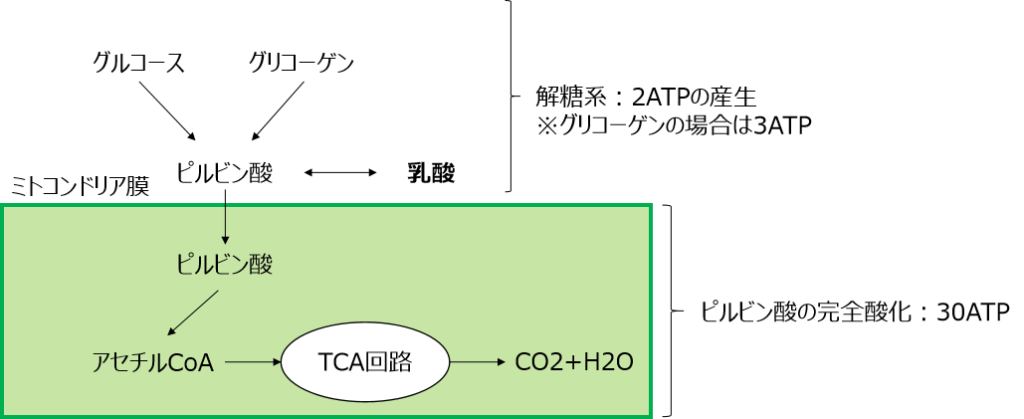

糖質(血中にあるグルコースか、臓器及び筋肉に蓄えられているグリコーゲン)からエネルギー作り出す経路を「解糖系」と呼びます。

解糖系では、糖質がピルビン酸へと変化します(途中にいくつもの反応がありますが、ここでは省略します)。

糖質→ピルビン酸の反応で2ATP(アデノシン三リン酸、エネルギー物質)が発生します(図1)。

ピルビン酸は、ミトコンドリアに取り込まれると、ミトコンドリアの働きによって完全酸化され、30ATPを生み出します(図1)。

乳酸の産生

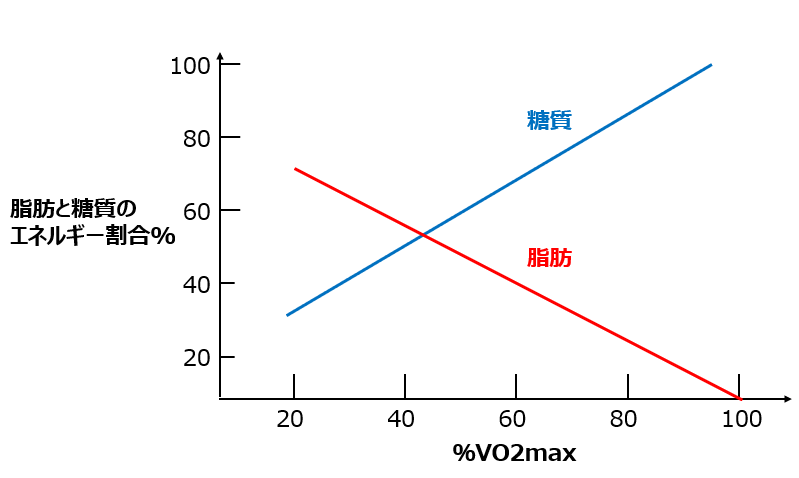

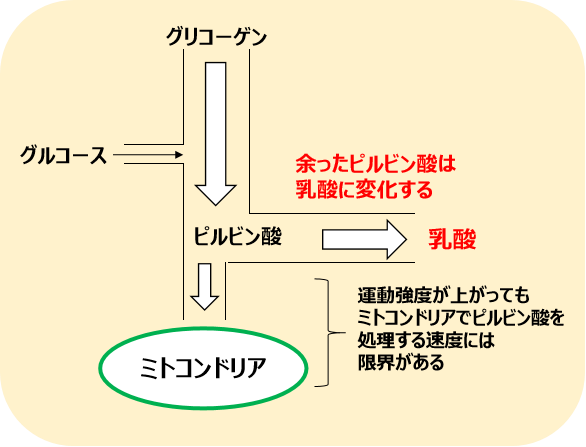

運動強度が上昇すると(=走るペースを速くする)、エネルギーとしての糖質の利用率が高まるため、解糖系の働きが活発となります(図2)。

解糖系の働きが活発になると、ピルビン酸が多く発生するようになります。しかし、ミトコンドリアにおけるピルビン酸の取り込み能力には上限があるため、ピルビン酸が余ります。

ピルビン酸濃度が上昇しすぎることを防ぐため、ピルビン酸を乳酸へと変化させる脱水素反応が起こります。

このようにして、乳酸が産まれます。

乳酸の代謝

ピルビン酸が乳酸に変化するときには、合わせて水素イオンが血中に放出されます。血中乳酸濃度が上昇すると同時に、血中の水素イオン濃度が上昇し、血液が酸性に変化します。

血液が酸性になると体の筋肉動作がなどがスムーズに行えなくなります。したがって体は、発生した乳酸を減らすように反応します。つまり、体が乳酸を代謝するようになります。

乳酸は、以下の2通りの方法でエネルギーに生まれ変わります。

- 発生した乳酸がそのままミトコンドリアで代謝される

- 乳酸が血液内に放出され、そのまま細胞に取り込まれミトコンドリアで代謝される

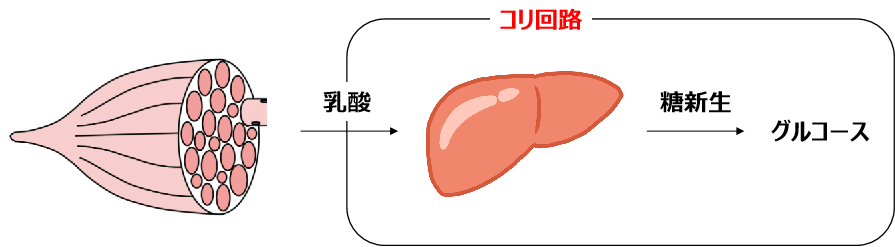

- 血液で肝臓まで送られ、コリ回路でグルコースに変化する(糖新生)

運動強度が上がると、解糖系が活発になりピルビン酸の発生量が増え乳酸に変化しますが、そのうち75%~80%程度の乳酸はそのままミトコンドリアで代謝されることがわかっています。

ミトコンドリアで代謝されずに余ってしまった乳酸は血液中に放出されます。

血液中に放出された乳酸は、再び細胞に取り込まれミトコンドリアで代謝されるか、肝臓に送られます。

発生した乳酸が肝臓に送られると、コリ回路と呼ばれる反応で糖新生され、乳酸がグルコースに変化します。グルコースに変化すれば、エネルギーとして再利用できます。

マラソントレーニングと乳酸の代謝

マラソントレーニングに当てはめて例を紹介します。

ミトコンドリアでピルビン酸が完全酸化される反応が十分に間に合い、筋繊維での乳酸の処理が間に合う強度は「Eペース」(=血中乳酸値濃度が上昇しない強度)です。

一方、インターバルトレーニングのような高い運動強度のトレーニングでは、乳酸の処理速度が乳酸発生速度に対して間に合いません。

乳酸発生速度に対して乳酸処理速度が間に合わないと乳酸は血液中に放出され、血中乳酸濃度が上昇します。血中乳酸濃度が上昇し始める運動強度のポイントが「LT値=乳酸性作業閾値」です。

フルマラソンで速いペースを長い時間維持するためには、乳酸をできるだけ速く処理できるように体を変えていく必要があります。

乳酸の処理速度を速めるトレーニング(=つまりLT値を改善する)として知られているのが「LT走」です。

LT走については次の記事で、練習法や大事なポイントを紹介・考察しています。

筋繊維種類による乳酸の発生と代謝

乳酸は、急激なエネルギー必要量の増加に伴う解糖系の活発化によって発生が旺盛になります。具体的にどの部位で乳酸が発生し代謝されるのか説明します。

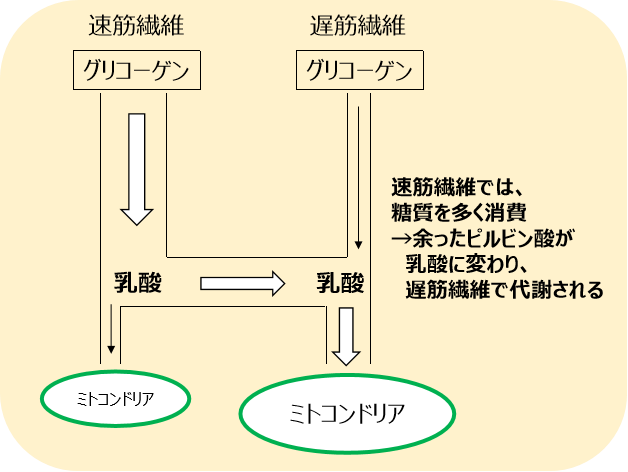

速筋繊維で発生させた乳酸を遅筋繊維で消費する:細胞間乳酸シャトル

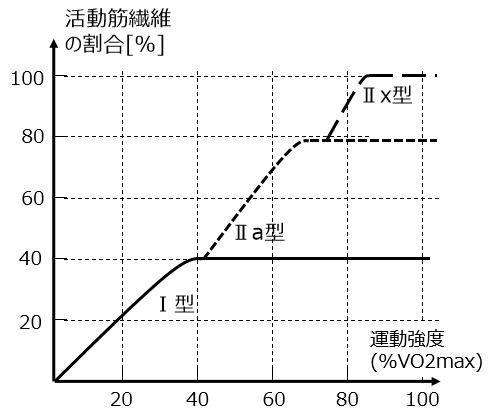

運動強度を上げていくと、速筋繊維の利用割合が高まります(図5)。

速筋繊維にはミトコンドリアが少ないため、解糖系で発生したピルビン酸を完全酸化する反応が起きにくく、なおかつ発生した乳酸を代謝することができません。そのため、速筋で発生した乳酸は血液に放出されやすいと言えます。

一方、ミトコンドリアを多く持っている遅筋繊維では、ピルビン酸の消費速度と乳酸の処理速度が早いため、乳酸を取り込む余裕があります。

体全体で考えると、速筋で発生した乳酸が血中に放出され、遅筋に取り込まれたのち、ミトコンドリアで完全酸化される、という反応が起こります(図6)。

このような現象は、「細胞間乳酸シャトル」と呼ばれています。

乳酸をエネルギーとして利用する遅筋繊維は脚の筋肉だけでなく、遅筋繊維の割合が多い心筋や呼吸筋等でも、乳酸をミトコンドリアを介して完全酸化する反応が発生しています。

自分自身で乳酸を消費できる「中間型速筋繊維(FOG繊維)」

FOG繊維は、速筋繊維と同様の力を発揮することができる一方で、ミトコンドリアを多く含むような遅筋繊維の特徴を併せ持つハイブリッド型筋繊維です。

FOG繊維では、発生させた乳酸を自分自身で処理することができると考えられ、「細胞間乳酸シャトル」を高速に行うことができると考えられます。

そのため、乳酸を発生させてからエネルギーとして使えるまでの時間が短い(=乳酸処理速度が速い)と考えられます。

別の記事で紹介していますが、速筋からFOG繊維への変化がLT値向上に直結すると考えられます。FOG繊維への変化がLT値を向上させることについては、次の記事の一部で解説しています。

乳酸の代謝速度を決める要因と乳酸代謝速度向上の方法

乳酸を素早く代謝することができれば、5000m等の高強度を維持する種目においてのパフォーマンスが向上する可能性があります。

遅筋繊維で発生した乳酸はそのまま遅筋繊維内で代謝されるため、問題となるのは速筋繊維で発生した乳酸です。

乳酸が発生してから、消費されるまでの経路(図7)では、①~③の要因が関係しています。

- ①:乳酸の血中への拡散速度と血中での運搬速度

- ②:血管から細胞質、ミトコンドリアへの取り込み速度

- ③:ミトコンドリアでの酸化速度

①:乳酸の血中への拡散速度と血中での運搬速度

主に速筋で発生した乳酸が血中に放出・運搬され、遅筋繊維に運ばれる過程に関わるのはMCT4:乳酸トランスポーターです。MCT4は主に速筋繊維に多く含まれていることが知られています。

MCT4は、乳酸が多量に生成されるような高強度のトレーニングを行うことで、増加することが実験的に分かっており、低強度の持久的トレーニングでは増加しないことが認められています。

MCT4を増やすためにはインターバルペース以上の速筋繊維が多く導入されるペースでトレーニングを行うことが必要だと考えられます。

②:血管から細胞質・ミトコンドリアへの乳酸取り込み速度

血管から細胞質やミトコンドリアへ乳酸が取り込まれるためにはMCT1:乳酸輸送担体が必要です。MCT1は遅筋繊維に多く含まれていることが分かっています。

MCT1は、MCT4とは違い、持久的トレーニングでも増加します。ただ、高強度トレーニングを行ってもMCT1は増加することが知られています。

③:ミトコンドリアでの酸化速度

ミトコンドリアでの乳酸代謝速度を高めるためには、ミトコンドリアを増やし機能を向上させるようなトレーニングが必要です。

ミトコンドリアの数はトレーニングの総負荷、ミトコンドリアの機能はトレーニングの強度に依存していることがわかっています。

ミトコンドリアを増やすことや機能を向上させることについては、次の記事で紹介しています。

乳酸の代謝速度を向上させるためのトレーニング

乳酸の代謝速度を向上させるためのトレーニングについて考えていきます。

これまで述べてきた通り、乳酸の代謝速度はいくつかの要因によって決まりますが、低強度トレーニングと高強度トレーニング、どちらを行っても乳酸の代謝速度は向上していきます。

例えば、乳酸を遅筋繊維に取り込む際に働くMCT1は、低強度から高強度、すべてのトレーニングで増加することが知られている一方で、乳酸を血液中に放出するMCT4は高強度トレーニングでのみ増加することが知られています。

また、ミトコンドリアの数はトレーニングの総負荷によって決まりますが、ミトコンドリアの機能はトレーニングの強度に強く依存することがわかっています。

このように、低強度・高強度、それぞれのトレーニングをバランスよく行うことでLTが向上していくことがわかります。

このように幅広いトレーニングの中でも、最も費用対効果が高いと言われているのが、スイートスポットトレーニング(SST)です。

SSTはLT強度以下で行うトレーニング手法であり、最小限の疲労で最大限の効果を得ることができます。SSTの具体的な実施方法については次の記事で詳しく解説しています。

乳酸の代謝と利用についてまとめ

最後に、乳酸の代謝と利用についてのポイントをまとめます。

- 乳酸は糖を利用する経路が活発になったときに発生する

- 乳酸は疲労物質ではなく、「エネルギーの原料」

- 乳酸は速筋繊維で発生し、遅筋繊維で代謝される。中間型速筋繊維では、発生させた乳酸を自分自身で代謝することができる

- 乳酸代謝能力を改善するのに最も適しているのはスイートスポットトレーニング(SST)

難しい内容にはなりましたが、乳酸の代謝を理解することは、トレーニング内容を目的に沿ってアレンジすることにつながると考えています。

今回紹介した内容を元に、トレーニングの目的を理解してみてください。

参考文献:

コメント