※「ランニングを科学する」では、筆者の知識・経験のアップデートと共に都度改定を行っています。改訂履歴は記事の最後に記載しています。

【LT走(閾値走)は誤解されている】真の狙いと適切なペース設定方法について

- LT走(閾値走)の具体的なやり方が知りたい

- LT走の目的は?

- 自分にとって適切なLT走のペースが分からない

乳酸性作業閾値(以下LT値)を高めるために、LT走(閾値走)を効果的に取り入れる方法について悩んでいるランナーの方も多いのではないでしょうか。

私は、社会人から本格的にランニングを始めた市民ランナーです。月500km程走っており競技志向でランニングに取り組んでいます。

私自身の経験として、意図的に「LT走」を取り入れたことで飛躍的に記録を伸ばすことに成功した体験があります。

LT走は、別名として「テンポ走」や「ペース走」と呼ばれたりします。名称についてはその言葉を使う指導者やランナーによって、まちまちです。

長距離のトレーニングとしては非常に重要なLT走についての考察をしていきます。

ここでは、LT値の意味、LT走の効果を最大化する方法、練習ペースのバリエーション、を紹介していきます。

本記事を読めば、自分の実力に合ったペース設定のLT走を実践できるようになります。その結果、記録を向上させることができる可能性があります。

LT走はシンプルな練習ですが、効果が高く、多くの市民ランナーだけでなく、エリートマラソンランナーも取り入れています。

- LT走は20~30分間、Tペースで走るランニングトレーニング

- LTとはLactate Threshold(乳酸性作業閾値)の略

- LT走の目的は乳酸処理能力及び最大酸素摂取量を高めること

- 乳酸性作業閾値向上が主な狙いの場合、ダニエルズTペースにこだわる必要はない

- 目標レースがフルマラソンであってもぜひ取り入れておきたいトレーニング

LT走(閾値走)の定義

LT走(閾値走)は、「テンポ走」「ペース走」などと呼ばれます。

言葉を使い人次第ですが、LT走=テンポ走とされることが多いです。ペース走は「少し遅めのLT走」と一般に認識されています。

本記事では、LT走について以下のように定義します。ダニエルズのランニング・フォーミュラでの定義と同様です。

最大心拍数の88~92%程度(ダニエルズTペース)で合計20~30分間走るランニングトレーニング

言葉の使い方次第ですが、この定義にしたがうと比較的遅めのペースで走るペース走はLT走とは呼ばないことになります。

ダニエルズのランニング・フォーミュラでは、LT走のペースを「Tペース」と呼びます。Tペースは「練習において少なくとも20~30分間は耐えられるペース」です。

体の疲労を抜いて調整した状態であれば「Tペースで60分間は維持できる」と言われています。

LT走のトレーニングを終えた時、膝に手をつくくらいだと、少しきつすぎます。走り終えた時「後1kmくらいなら走れるかな」と思えるくらいがちょうどいいです。

この心拍数域で走り続けることはきつさを感じます。私自身、LT走を行う前は少し憂鬱になります。

LT走:具体的トレーニングメニュー

LT走の具体的なトレーニングメニューを紹介します。

ダニエルズのランニング・フォーミュラで紹介されているLT走のペース設定方法、トレーニングバリエーションについて紹介します。

- テンポ走:20~30分間、Tペースで走り続ける

→メニュー例:5000~8000mテンポ走(距離は走力によって変わる) - クルーズインターバル走:テンポ走を分割し間に短いリカバリーを入れる

→メニュー例:2000m×3~4(間のリカバリーは1分間のジョギング)

LT走のバリエーション①:テンポ走

最もオーソドックスなLT走です。20~30分間Tペースで走り続けます。オーソドックスではありますが、LT走の中ではもっともきついと言えるかもしれません。

テンポ走のメリットは、比較的きついペースを維持する力が付くことです。

レースは多少のきつさを耐える力が必要です。トレーニングである程度のきつさに慣れておくと、レースでそのきつさを耐える力が身に付きます。

特に10000mやハーフマラソンレースが近づいてきたときには特に有効なトレーニングです。

LT走のバリエーション②:クルーズインターバル走

テンポ走を分割し、間に短いリカバリーを入れるトレーニング手法です。リカバリーの時間は疾走時間の20%程度です。

トレーニング例を挙げると、2000m×3・3000m×2(レストは走った時間の20%程度)等です。

レストはジョギングです。レストは疾走中に蓄積された乳酸を分解するタイミングでもあるため、トレーニングの重要な一部です。

クルーズインターバルのメリットは、きつさが分散されるため練習に取り組みやすいことです。

分割されることで精神的なきつさは軽減されながらもトレーニング効果はテンポ走とさほど変わりません。

クルーズインターバルで走る合計の距離は、テンポ走よりも少しだけ長くするとテンポ走と同程度、もしくはそれ以上の効果を得ることができます。

Tペースよりもペースを落とした「ペース走」には意味があるのか?

結論から言うとTペースより設定ペースを落としても、LT値向上の効果を得ることは可能です。ペースを多少遅くしても、筋肉では乳酸が発生し、その処理が行われるためです。

ただし、TペースでのテンポランとTペースよりもペースを落としたペース走では明確な違いがあります。

それは「最大酸素摂取量向上に結び付くかどうか?」です。

Tペースでのテンポ走は88~92%HRmaxに到達します。ある論文では、90%HRmaxの強度でインターバルトレーニングを行ったランナーは最大酸素摂取量が有意に向上した、と報告しています。

一方、88%HRmax以下でのトレーニングしか行っていないランナーの群は、最大酸素摂取量の向上具合が少なかったようです。

したがって、あくまでもLT値を向上させることを目的としている場合は、Tペースよりもペースを落としたペース走でも効果を得ることができます。

その一例がマラソンペースでのペース走です。ペースを落とした場合は、その分長めにトレーニングを行わないと、Tペースで走ったのと同程度の効果を得ることはできません。

例えば、マラソンペースまで速度を落とした場合は、60分間の疾走時間をとれば、20分間のTペースによるテンポ走と同等の効果を得ることができると言われています。(厳密には「同じ」ではないですが、目安として)

次の記事では、LT値向上を狙ったときの、ペース走のペース設定と疾走時間にバリエーションを付ける方法を解説しています。

LT走のペース設定方法

LT走は20~30分間維持できるペースで走るトレーニングであり、高い効果を得るためにはペース設定が重要です。

LT走のペース設定方法は以下の方法があります。

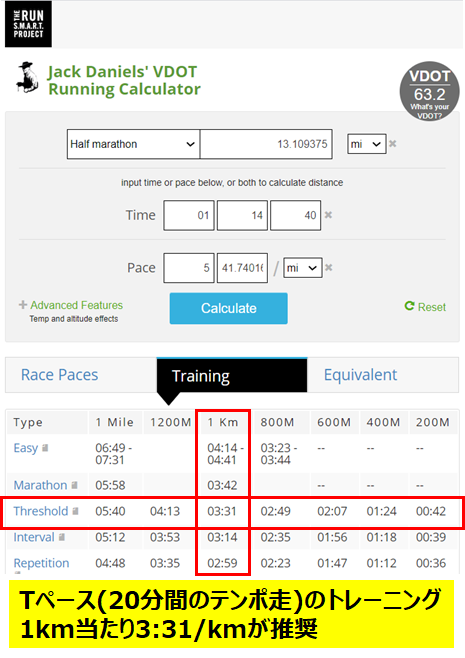

VDOT Calculatorを使う

設定ペースを決めるための指標として「VO2max(VDOT・最大酸素摂取量)」があり、自分の直近レース結果からトレーニングの適正ペースを求めることができます。

「Jack Daniels’ VDOT Running Calculator」です。

ペース設定を計算するときに気を付けることが、「今の自己ベスト」を元にすることです。

将来的なレースでの目標や、今の実力とはかけ離れた過去の自己ベスト等を元にしてはいけません。あくまでも、今走れるペースを参考にすることで適切なペース設定となります。

心拍数や主観的強度を基準に決める

設定ペースを決めると「タイムに追われてしまって精神的にきつい」と感じる場合は、心拍数や主観的強度でトレーニングを行うことを推奨します。

ダニエルズのランニング・フォーミュラでは、LT走のペース「Tペース」が、「トレーニングを十分に積んだランナーとそうでないランナーで目標強度が異なる」と述べられています。

- 経験を積んだランナー:88~92%HRmax(Zone4)

- それ以外のランナー:80~86%HRmax(Zone3)

初心者で走り始めの方でない限りは、経験を積んだランナーの基準である88~92%HRmax(Zone4)を基準にするとよいと思います。

これらの心拍数目標は、あくまでもLT走後半における心拍数です。走り始めはもっと低い心拍数になります。

心拍数を使ってトレーニングを行う場合は、腕時計の心拍計では難しいです。測定精度に限界があり、トレーニングで使うには不適切です。

心拍数を使ったトレーニングを行う場合は、胸ベルト式の心拍計かアームバンド式の光学心拍計を使用します。アームバンド式は腕時計と同じ測定技術を使っていますが腕時計と測定位置が異なるので、精度が向上します。

おすすめの心拍計や心拍計の選び方は、次の記事を参考にしてください。

LT値についての解説

LT走の目的として「LT値の向上」と述べました。この「LT値」について詳しく理解できていないランナーの方もいらっしゃると思います。LT値について少し解説をします。

LT値とは?

LTとはLactate Threshold(乳酸性作業閾値)の略語です。

図2は横軸に運動強度、縦軸に血中乳酸濃度を取ったグラフになります

LTは範囲を持っています。図1における赤塗りつぶし部がLTの領域になります。

乳酸は糖質がエネルギーに変換される際に発生する副生成物です。糖質をエネルギーとして利用する速度が増加すると、乳酸が生成される速さも速くなります。

乳酸の代謝については、次の記事で詳しく解説していますので、興味がある方はご参照ください。

LT走の効果例:ハーフマラソン記録との関係性がとても強い

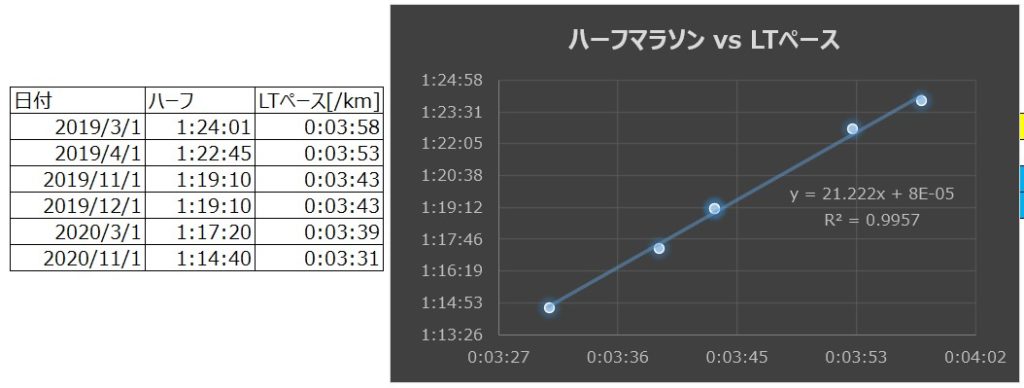

LT走が効果的だった私自身の例を紹介します。

LT走が重要な練習であることを体感したのは、LT走を取り入れたことで自分自身のハーフマラソン記録劇的に向上したときです。

私がLT走を始めてからの、ハーフマラソン記録とLT走のペースをグラフにしました(図6)。私が行っていたのは、最もオードソックスな20分間のLT走です。

グラフでは、横軸が実際に行っていたLT走のペース(1km当たり)、縦軸がハーフマラソンの記録(実際のレース記録)になります。

すべてのプロットが直線に並んでいます。これは、「LT走のペースがハーフマラソンの記録に直結すること」を意味します。

LT値(乳酸性作業閾値)付近で行うLT走は、ハーフマラソンに対してとても特異的なトレーニングであると言えます。

また、ある程度余裕を持ってこなせる練習でのLT走のペース設定から、ハーフマラソン本番で走れるタイムを予測することもできるようになりました。

LT走で大事だと思うこと

LT走は、乳酸の処理能力を向上させLT値を改善し、最大酸素摂取量の向上も狙えるトレーニングです。ハーフマラソンやフルマラソンに向けた特異的なトレーニングにすることもできる、万能な練習方法です。

LT走を行う上で、大事なことを2点紹介します。

練習の継続性と強度のコントロール

長距離種目に向けたトレーニングにおいて重要なことは練習の継続性と強度のコントロールです。

持久性トレーニングでは、繰り返しトレーニングを行うことで効果を得ることができます。特にLT値改善は効果が出るまでに時間がかかる能力です。

トレーニングが辛すぎて継続性に難がある場合には、Tペースにこだわる必要はありません。

上でも紹介した通り、Tペースから少しペースを落としても、疾走時間を調整すれば、LT値改善については同様の効果を得ることができます。

また、設定ペースではなく、心拍数でトレーニング強度をコントロールすることもおすすめです。

重要なのは血中乳酸濃度(=運動強度)です。心拍数と運動強度はほぼ比例することが分かっており、市民ランナーが把握できる客観的な運動強度は、心拍数が最も有効です。

トレーニング強度を適切に設定できると「練習での失敗(=決めたペース・本数をこなせない)」が減ります。

レースで実力を安定して発揮するためにはトレーニングの「再現性」が重要

トレーニングの再現性とは、同じ時間、同じコースであれば、同じタイム設定・主観的きつさで練習をこなすことができる、ということです。

レース当日はその場で与えられた条件で走るしかありません。

練習では、走る時間帯・食事の条件等はある程度コントロールできるので、できる限り毎回、練習の条件を合わせて、LT走を行うことが重要です。

再現性高くLT走を行っていると、同じペースで走っていても「前より楽になったな」と思えるようになります。

自分の調子の上下や、実力が向上したかどうかなどを感じ取ることができるようになります。

そうすることで、レースにおいてもトレーニングと同様の「再現」ができるようになってきます。

同じペースでも楽に感じてきたら徐々に設定ペースを上げましょう。自然とレースの記録も向上していきます。

LT走は毎回条件(走る時間・場所)を合わせて取り組もう!「練習の再現性」が重要

LTトレーニングは、中距離種目から長距離種目全般で必要不可欠です。

トップエリートランナーのオフシーズンにおけるトレーニングメニューを見ても、閾値改善を主目的としたトレーニングが多く組み込まれていることが分かります。

インターバルトレーニングを一生懸命行っているのに、なかなか記録が伸びない、と悩んでいる方がいらっしゃったら、一度、じっくり閾値改善に取り組んでみてはいかがでしょうか。

改訂履歴

2024年2月19日:内容を大きく改定しました。

コメント