※「ランニングを科学する」では、筆者の知識・経験のアップデートと共に都度改定を行っています。改訂履歴は記事の最後に記載しています。

【ペース表公開】LT(閾値)走のペース設定で「特異性」や「個別性」を出す方法

- 乳酸性作業閾値を高めるトレーニングって、20分間のLT走しかないの?

- マラソンペースのトレーニングではLT値が向上しないの?

- LT走を分割したクルーズインターバルでも、LT走と同じ効果が得られるの?

フルマラソンに向けたトレーニングを行っているランナーの中で、「マラソンペースのトレーニングだとLT値は向上しないの?」と思っている方もいらっしゃると思います。

私は社会人から本格的にランニングを始めた市民ランナーです。月500km程を走り競技志向でランニングに取り組んでいます。

ハーフマラソンで1時間12分29秒程度の実力です。

私自身も、乳酸性作業閾値(LT値)を向上させるため、継続してLT走に取り組んでいます。

ここではLT走(ペース走)にバリエーションつけて、トレーニングの個別性や特異性を出すことについて記載していきます。

結論から言うと、ダニエルズのTペースで行うLT走でなくてもLT値の向上効果を得ることは可能です。クルーズインターバルのように分割された形でも効果はあります。

本記事を読めば、LT値向上の原理を理解することができ、普段のトレーニング目的をより深く理解できるようになります。

トレーニングの原理原則とLT走への応用

一般的に、トレーニングが体に与える効果には、以下の原理原則が知られています。

- 「過負荷の原理」:一定以上の負荷を与えることで、機能が向上する

- 「特異性の原理」:刺激した機能だけに効果が表れる

- 「可逆性の原理」:トレーニングで得られた効果も、やめてしまうと徐々に失われる

- 「全面性」:全身バランスよく鍛えることが大事

- 「個別性」:個人の特性や能力に合わせたトレーニングをする

- 「意識性」:トレーニングをするときに意識の持ちようによって効果が変わる

- 「漸進性」:運動強度を少しづつあげていく

- 「反復性」:トレーニングは継続して行うことで効果がある

この中で、今回は「特異性」及び「個別性」に焦点を当てていきます。

LT走として市民ランナーに最も知られているのは、以下の通りです。

- Tペースで20~30分間のランニングを行うテンポ走

- 割したインターバルで行うクルーズインターバル

両メニューは、有名なダニエルズのランニング・フォーミュラに載っています。LT値を向上させるための代表的なトレーニングとして紹介されています。

しかし、長距離種目は5000mからフルマラソンまで様々ある中で、設定ペースと走行時間がほぼ一択というのは、納得できない点ですよね。

LT値が向上する仕組み

乳酸は、どんな強度の運動でも常に発生しています。運動強度によって乳酸の発生量に差が出ることになります。

乳酸が発生すれば、乳酸をエネルギーに変える代謝は行われます。乳酸をエネルギーに変える反応をたくさん起こすことで、乳酸処理能力が向上し、結果的にLT値が向上します。

具体的に、LT値を決める要素としては下記が考えられます。

- 脂肪をエネルギーとして変える能力

- 発生した乳酸を処理する能力

脂肪をエネルギーに変える能力に長けていると、そもそも乳酸の発生量が少なくなります。乳酸は糖質をエネルギーとして代謝する際に発生する物質だからです。

一方、乳酸が発生しても、それをエネルギー源として再び消費することができれば、血中乳酸濃度を下げることができます。

脂肪の利用能力と乳酸の代謝能力は、ミトコンドリアの容量と機能でほとんど決まります。ミトコンドリアの容量が大きく、機能が高ければ、脂肪の利用能力と乳酸の代謝能力が高まります。

ミトコンドリアについては、次の記事で詳しく解説しています。

LT走におけるペース設定方法

LT走におけるペース設定と疾走時間の決め方について考察していきます。

LT走におけるペース設定を変更することによる影響

「LT走は、Tペース付近で疾走するから、乳酸性作業閾値を上昇させることができるのでは?」と疑っている方もいらっしゃるかと思います。

結論としては「TペースにこだわらなくてもLT値を向上させることは可能」です。以下の理由で、Tペースにこだわらなくてもいいことがわかります。

LT値を向上させるためにはミトコンドリアの容量増加と機能向上が重要だから

前の項目で説明した通り、LT値を決めるのはミトコンドリアでの脂肪及び乳酸利用能力です。ミトコンドリアはトレーニングの負荷で数が増え、強度で機能が向上していきます。

ペース設定方法

「LTペースで20分間走ることによって得られるLT値向上への効果と同等の負荷にするためには、どんなペースでどのくらい走ればいいのか」ということです。

この疑問に対する確からしい回答を準備することができます。

先日、gokkyさんがTwitterにて非常に貴重なデータテーブルをあげていらっしゃいました。

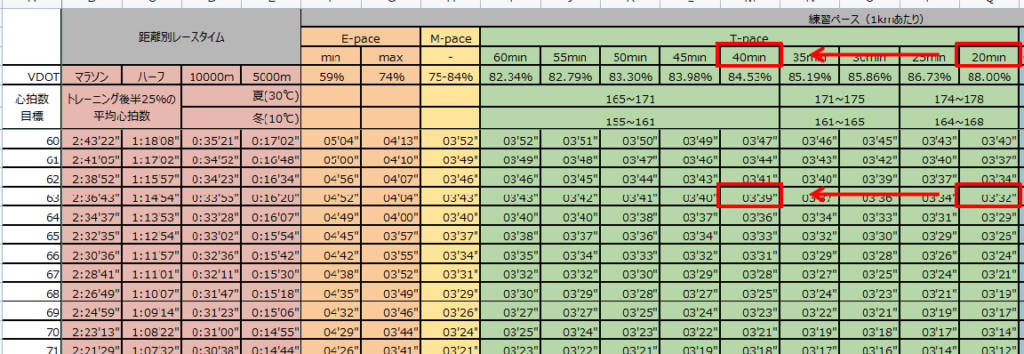

※gokkyさん作成。とても有用な情報でしたので、自己責任で転載させていただきました。

こちらの表で今回着目する点は、T-paceの列です。本表が意味するところは、「LTペースで20分走ることと同等の負荷に設定するために、少し落としたペースでは何分走る必要があるのか」ということです。

例として私自身のLTペースで見てみます。

私自身のTペースは3:32/kmです。3:32/kmで20分間走るとTペースのテンポ走になります。

らんしゅー

らんしゅーでは、「3:39/km」にペースを落とした場合、何分走れば同じ負荷になるかというと、この表から「40分間」になります。

ペースを落とした場合、効果は同じではない

ペースを落として時間を延ばしたペース走を行った場合、Tペースで行ったペース走と得られる効果は異なると考えられます。

Tペースの強度は88~92%HRmax程度の強度になり、VO2maxへの刺激も入ります。一方で、疾走ペースを下げていくにつれてVO2maxへの刺激が低下していくことが予想されます。

一方で、疾走ペースを落とした方がトレーニングボリュームを稼ぐことできます。

ミトコンドリアでイメージする場合、Tペースのトレーニングではミトコンドリアの機能を向上させることができ、ペースを落としたトレーニングではミトコンドリアの数・容量を増やすことができる、と言ったことです。

このように、走るペースで明確に効果を分けることはできないですが、走るペースを落とした場合は、効果が異なる、ということが理解できればOKです。

LT走を分割したクルーズインターバルの効果について

LT走を分割してクルーズインターバルにすると、効果が落ちてしまうのではないか?と考えるランナーもいらっしゃると思います。

結論としては、乳酸処理能力の向上という能力に関しては、20~30分間走り続けるテンポ走と、分割して行うクルーズインターバル走で得られる効果はほぼ変わらないです。

しかし、テンポ走では走り続けることで感じる「きつさへの耐性」が得られます。レースでは結局走り続けなければならないため、よりレースに近い状況で練習を行える(=特異性が高い)というメリットが明確にあります。

本番のレースまであとどのくらいの期間があるのかなどを考慮して、自分に適切なトレーニングを行ってみてください。

LT走にバリエーションをつける目的:特異性と個別性

では、LT走におけるスピードと走行時間にバリエーションを付けた場合、どのような効果が期待できるでしょうか。

特異性の向上

まず、トレーニングの「特異性」を出すことができそうです。

LTペースで20分間ランニングするのと同じ効果を得ようとした場合、マラソンペースまで落とすと、60分間のマラソンペースによるランニングが必要になります。

この場合、「フルマラソン」に向けたトレーニングとして非常に「特異的」だと考えられます。

単純に20分間のLT走よりも60分間のマラソンペースによるランニングで乳酸性作業閾値向上を狙った方が、フルマラソンの記録向上のためには良い効果が期待できる可能性があります。以下で簡単に理由を考察します。

60分間のマラソンペースでのランニングでは、20分間のLT走よりも間違いなくグリコーゲンを消費した状態でランニングを継続することになります。

糖質を消費した状態で走ると「脂肪をエネルギー源として使いながら」走ることになるので、脂肪を使う能力を向上できることを見込めます。

個人に合わせた個別性

ランナーの皆さんにはそれぞれ得意・不得意があるだけでなく、練習できる時間や場所も人それぞれで(常に陸上競技場のトラックで練習できる人もいればそうでない人もいる)、年齢も性別も違います。

そのような中で、全員にとって、LTペースによるトレーニングが最も効果が高いと言い切ることも難しいと考えています。

少しペースを落として長めに走ったりするバリエーションを取り入れることで、少し余裕を持ったランニングフォームで走り始めることもでき、結果的にトレーニングの再現性や効果が上昇する可能性もあると考えています。

狙っているレースに合わせてペース設定を変更したり、環境に合わせてペースや疾走時間を調整することで、LTへの刺激は維持しながら、「特異性」や「個別性」を出してトレーニング効果を高めることができると考えています。

まとめ

今回はLT走のペースにバリエーションをつけて、「特異性」と「個別性」を出し、トレーニング効果を高めていく、という内容を紹介しました。ポイント事項をまとめます。

- LT値向上を目的とした場合、同じ効果を得るためであっても設定ペースと疾走時間にはバリエーションをつけることができる

- 記録を狙った種目に合わせて「特異性」を出すことができ、より効果の高いトレーニングになりえる

- 「個別性」も考慮することができるため、ランナー毎に違う特徴や置かれている環境に合わせて、トレーニング条件を変更できる

いかがだったでしょうか。LTペースまではいかないが、一定のペースで走るトレーニングの「設定ペース」に悩んでいる方も多いかと思います。

本記事を参考に、狙っている種目に合わせて、また、自分の特性に合わせて、LT走をアレンジしてみてはどうでしょうか。

参考文献:

コメント