※「ランニングを科学する」では、筆者の知識・経験のアップデートと共に都度改定を行っています。改訂履歴は記事の最後に記載しています。

【レペティショントレーニングとは?】目的と効果を徹底解説し練習方法を紹介

- レペティショントレーニングとは?

- レペティショントレーニングの目的、効果が知りたい

- レペティショントレーニングの方法が知りたい

本記事では、レペティショントレーニングの目的や効果、練習の実施方法等を徹底解説します。

私は社会人から本格的にランニングを始めた市民ランナーです。月500km程を走り、競技志向でランニングに取り組んでいます。

私自身もレペティショントレーニングを取り入れており、その効果を実感しています。

レペティショントレーニングとは、およそ1マイル(1.6km)のレースペースで、短い距離(およそ100m~600m程度までが一般的)を繰り返し疾走するトレーニングとなります。

1本毎に十分な休憩を挟みながら、集中して疾走することがポイントです。

レペティショントレーニングには、普段のジョギングやペース走では得られない重要な効果があります。

そんなレペティショントレーニングについて、その効果を、生理学的な観点も含めて考察・徹底解説します。

レペティショントレーニングの定義は、ランニングトレーニング本「ダニエルズのランニング・フォーミュラ」に基づいています。

具体的な練習方法については、主にダニエルズのランニングフォーミュラを参考に紹介します。

- 1本毎に十分な休憩を取り、1500mのレースペース付近で行うトレーニングのこと

- 無酸素系代謝である解糖系代謝能力を高めること、速筋繊維に刺激を与えることが目的

- 最大スピードを持続する力が身に付く

- 1回当たりの疾走時間は2分以下、レスト時間は疾走時間の2~3倍が目安

レペティショントレーニングとは?

ランニングにおけるレペティショントレーニングとは、およそ1500mのレースペース付近で行うトレーニングを指します。

レペティショントレーニングの目的についてダニエルズのランニングフォーミュラを引用します。

トレーニングの主な目的は、無酸素性作業脳、スピード、ランニングの経済性を高めることにある。自分がトレーニングから何を得ようとしているのか、常に心にとどめておこう。特に大事ななのは、十分に身体を回復させ、正しい走動作で走ることだ。

ダニエルズのランニング・フォーミュラ

設定ペースやレストの具体的な取り方は次の通りです。

- 設定ペース:1マイルのレースペース(VDOT Calculatorにより算出)

- レスト:疾走時間の2~3倍が目安(完全に呼吸が落ち着くまで)

- 一回当たりの走行時間上限の目安:2分間

- 一回トレーニング当たりの走行上限距離:週間走行距離の5%以下

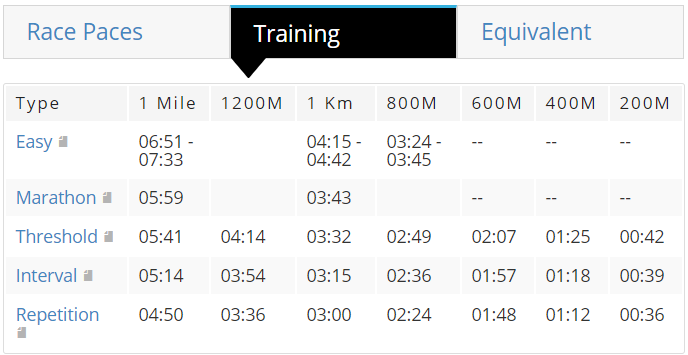

VDOT Calculatorでレペティションペースを計算するときは、Repetitionの行を参考にします。

上の例では、レペティションペースのトレーニングでは3:00/kmのペースで設定する、ということがわかります。

ダニエルズのランニング・フォーミュラでも強調されている通り、レペティショントレーニングは、疾走1回毎に十分な休息をとり、正しいランニングフォームで行うことが重要です。

もがいて走りきるような状態は望ましくありません。

実際にレペティショントレーニングを行ってみると、呼吸の苦しさは少ないように感じます。

1回当たりの疾走上限時間「2分間」は、ダニエルズ博士推奨の目安です。

トレーニング内容によって1000m程度まで距離を伸ばしたくなる時は、推奨されている2分間を超えてしまいますが、設定ペースを守り余裕を持ったランニングフォームで走りきれる場合は問題ないと考えられます。

トレーニング1回当たりの上限距離は週間走行距離の5%以下です。これは怪我防止の観点から推奨されているので、怪我を未然に防ぐためには、上限距離を守る事をおすすめします。

レペティショントレーニングの目的・効果

ダニエルズのランニング・フォーミュラをもとに、詳細な解説を進めます。

レペティショントレーニングでは無酸素性作業脳、スピード、ランニングの経済性を高めることが目的です。ここでは、それぞれについて詳しく解説していきます。

無酸素性作業脳

無酸素性作業脳と言っても表現が抽象的ですので、運動生理学的に解説します。

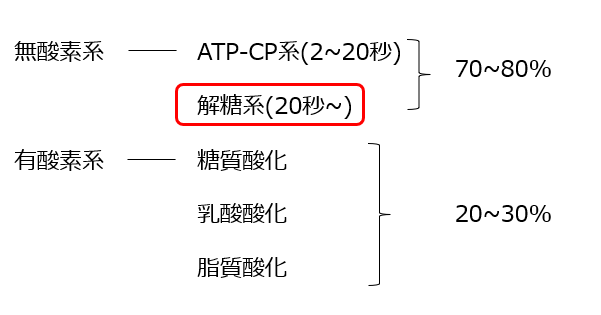

先に結論ですが、レペティショントレーニングを行った場合には、主に無酸素系の代謝である解糖系代謝能力の向上が見込めます。

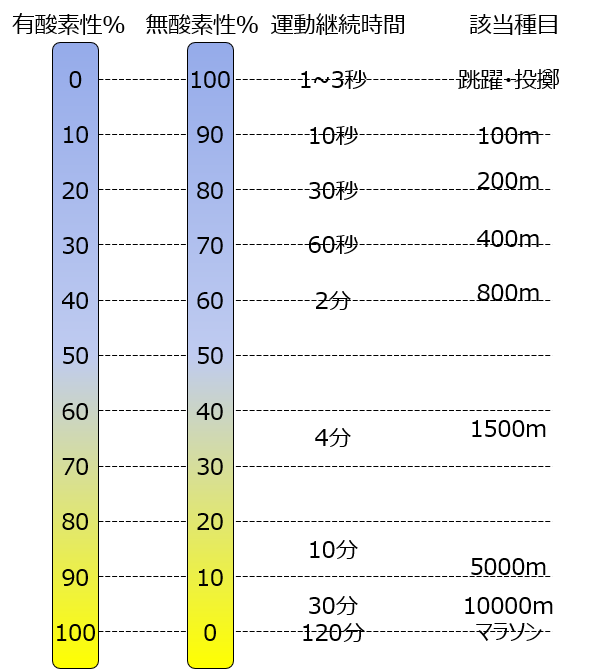

図1に、運動継続時間と、有酸素性/無酸素性エネルギー産生の寄与率の関係を示しました。

(パワーズ運動生理学)

レペティションで推奨されている一回当たりの疾走時間が2分です。

もし一回当たりの疾走時間を2分とした場合、無酸素性由来のエネルギー供給が60%を占め、残り40%は有酸素性由来となります。

疾走時間が60秒以下になると、無酸素系から供給されるエネルギー量が70%以上を占めるようになります。

有酸素性・無酸素性の代謝経路は図2の通りさらに細分化されます。運動継続時間が20秒を超えてくると、無酸素系のエネルギー産生はそのほとんどが解糖系からの供給となります。

ダニエルズ博士推奨の通り、疾走時間を2分未満に抑えたレペティショントレーニングではATP-CP系および解糖系を含む無酸素系からのエネルギー供給能力を向上させることが主な目的となります。

また、レペティションペースの強度は速筋繊維が積極的に動員されるため、速筋繊維のミトコンドリア機能の向上を見込むことができます。

「ミトコンドリアの機能(=ミトコンドリア1つあたりのエネルギー産生能力)は運動強度に相関する」と言われています。

レペティションペースのような高強度のトレーニングを行うことで、ミトコンドリアの機能を高めることができると考えられます。ミトコンドリアについては次の記事で詳しく解説しています。

ミトコンドリア機能が向上すると、単位時間当たりのエネルギー産生能力が向上するため、強い力を長い時間持続できるようになります。

レペティショントレーニングのような、スプリント系のトレーニングはマラソンランナーにとっても重要なトレーニングです。スプリントトレーニング全般に関して、次の記事で詳しく解説しています。

スピード

「スピード」と表現しても、スピードのどんな要素が鍛えられるのか、考えます。

スピードの向上を説明するためには、レペティショントレーニングによる筋繊維への影響を考える必要があります。

繰り返しになりますが、レペティションペースは速い疾走速度であるため速筋繊維が積極的に動員されるようになります。

速筋繊維から中間型速筋繊維への変化を促すためには、速筋繊維への刺激が必要です。

レペティションペースは、インターバルペースよりもさらに速筋繊維の動員割合が上昇すると考えられますので、速筋繊維への刺激という意味では、効果的です。

しかし、最大スピードを上げる目的がメインである場合、レペティションペースでのトレーニングは不適切であると考えています。

ここで言う最大スピードとは、100m走等に代表される最高到達速度の事です。

最大スピードを上げるためには、最大パワー・筋力を鍛える必要がありますが、レペティションペースはあくまでも1マイルのレースペース程度です。

速筋繊維を鍛え、最大出力を上げるには強度が足りません。

レペティショントレーニングでは「最大スピードに近いスピードを、比較的長い時間維持する能力」が鍛えられます。

ランニングの経済性(ランニングエコノミー)

ランニングの経済性(以下、ランニングエコノミーと記載)は、筋力の発達、ランニングフォームの改善等、いくつかの要素で改善することができます。

ここでは、ランニングフォームの改善に着目します。

走る速度は、筋力やスタミナだけでなく、ランニングフォームによって大きく変化します。

レペティションペースでは、設定したタイムをできる限り楽に走りきることを考えながらトレーニングを行うことで、ランニングフォームの改善が見込めます。

速く走るフォームを身に付けることができれば、動きが遅いペース走やインターバル走でも、楽に速く走れるはずです。

はじめのうちは、レペティショントレーニングにおいて設定タイムを楽にクリアすることを考えるだけで、ランニングフォームがある程度最適化されると考えられます。

しかし、ランニングフォームをさらに改善していくためには、客観的にランニングフォームを評価し、修正していく必要があります。

ビデオ撮影や指導者の目を利用し、フォーム改善を進めましょう。最近ではインターネットで容易にたくさんの情報を取り入れることができます。

具体的練習方法

具体的にレペティショントレーニングの練習法について紹介します。

レペティショントレーニングは非常に単純です。

- 200m×20

- 400m×10

- 600m×7

※レストは、疾走時間の2~3倍(ジョギングでも歩きでもOK)

設定タイムはVDOT Calculatorで算出します。

レペティショントレーニングで重要なポイントは、疾走1回毎に十分な休息をとり、正しいランニングフォームで行うことです。

まずはウィンドスプリントで取り入れてみる

レペティションペースでのトレーニングを気軽に取り入れる手段の一つとして、ウィンドスプリントがあります。

ダニエルズのランニング・フォーミュラでは、ウィンドスプリントのやり方を「20秒間の軽いダッシュ」と表現していますが、目安とすべきはレペティションペースであると考えています。

ウィンドスプリントは、ジョギングの途中や後に取り入れる方が多いと思いますが、たった数本であっても、毎日積み重ねることで、長期的に見れば必ず効果が出ます。

例えば、週に2回くらい、3本程度のウィンドスプリントを取り入れるだけでも、月間にすると24本となり、立派なレペティショントレーニングです。

ウィンドスプリントについては、次の記事で詳しく解説しています。

「坂ダッシュ」にすると効果倍増

坂ダッシュ(=ヒルランニング)はレペティショントレーニングの変化形として捉えることができます。膝への負担を下げつつ、ハムストリングやお尻の筋肉に効かせることができます。

また、低い位置から高い位置に体を運ぶ力が必要になるため、平地でトレーニングを行うよりも速筋繊維への刺激が大きくなることが予想されます。

関節等への負担を下げながら、筋肉への負荷を高めるトレーニングとして、坂を使うことはとても良い選択だと考えています。

坂道ダッシュについて、運動生理学や論文に基づいて、効果や最適なトレーニング方法を考察しました。

重要ポイントまとめ

最後に、レペティショントレーニングについての重要ポイントをまとめます。

- 無酸素性作業脳、スピード、ランニングの経済性向上が期待できる

- 無酸素性作業脳は、主にATP-CP系と解糖系から得られる無酸素系由来のエネルギー供給能力を高めること

- スピードは、速筋繊維から中間型速筋繊維への変化により、高いスピードを持続する力が付く

- ランニングの経済性は、設定ペースを守りながらできるだけ楽に走りきる事を考えながら走ることで、高めることができる。第三者に客観的な評価をもらうことが有効。

- 設定ペースは1マイルのレースペース

- 1本毎に十分な休息をとり、正しいランニングフォームで走ること

- 一回当たりの走行時間目安は2分以下

- 一回の練習では週間走行距離の5%を上限として怪我を防止する

- ウィンドスプリントとして日常のトレーニングに組み込んだり、坂ダッシュにすることで効果を高めることができる

スピード値が高いため、なかなか取り入れているランナーも少ないかと思いますが、ウィンドスプリントもレペティショントレーニングの一環だと思えば、トレーニングの狙いも明確になってくるのではないでしょうか。

参考文献:

コメント