※「ランニングを科学する」では、筆者の知識・経験のアップデートと共に都度改定を行っています。改訂履歴は記事の最後に記載しています。

【坂道ダッシュ】長距離種目に対しての効果を最大にするトレーニングメニューを解説

- 長距離種目に坂道ダッシュは必要?

- 坂道ダッシュの効果がよくわからない

- どのくらいの傾斜で、どのくらいの距離が適切なの?

中長距離種目(800m~マラソン)に取り組んでいるランナーの中で、坂道ダッシュの取り入れ方に悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

短距離種目の選手は積極的に坂道ダッシュを取り入れている傾向がありますが、中長距離選手は坂道ダッシュのメリットが分からない方もいらっしゃると思います。

私は社会人から本格的にランニングを始めた市民ランナーです。月500km程を走り、競技志向でランニングに取り組んでいます。

自己ベストはハーフマラソンで1時間12分29秒程度の実力です。

私自身も、トレーニングメニューに坂道ダッシュを取り入れており、その効果を実感しています。

ここでは、短距離から長距離に至るまでどの種目でもトレーニングに組み込まれている坂道ダッシュの効果について考えます。

坂道ダッシュをトレーニングに組み込む必要があるかを判断するため、経験的な情報や論文、書籍等を調べて、坂道ダッシュから得られる効果やトレーニング方法を明らかにしました。

本記事を読めば、中長距離種目の記録を向上させるために坂道ダッシュをトレーニングに組み込むべきかどうかが分かります。

- 中長距離選手であっても坂道ダッシュを取り入れることは、速筋繊維を刺激するのに効果的である

- 坂道の長さは、鍛えたい能力によって選択する。

>最大筋出力:50~80m

>解糖系:100~300m

>最大酸素摂取量:300m~1.0km

>乳酸性作業閾値(LT値):1.0km~ - 坂道の傾斜率は、およそ3~6%程度が望ましい。

傾斜が緩すぎると、平地と得られる効果が変わらない。傾斜がきつすぎると長距離のランニングフォームから離れてしまう。

1.上り坂疾走における傾度の違いが疾走動作に及ぼす影響

2.100m中間疾走局面における疾走動作と速度の関係.体育学研究,43:260-273

3.パワーズ運動生理学(本)

4.乳酸サイエンス(本)

5.乳酸をどういかすか2

エリートランナーの坂道ダッシュ

「エリートランナーが行っているトレーニングを真似すれば速くなれそう」と考えて、自分自身のトレーニングに坂道ダッシュを取り入れているランナーも多いと感じます。

私が知り得るエリートランナーのトレーニングでは、ほとんど必ずと言っていいほど坂道ダッシュがトレーニングに組み込まれています。

現在でも破られていない、1500mの世界記録(3分26秒00)を持つヒシャム・エルゲルージ選手は、オフシーズンに300m*10本の坂道トレーニングを行っていました。

ノルウェーのインゲブリクトセン兄弟は、オフシーズンのトレーニングにおいて200m*10本*2セットのヒルスプリントを行っています。

身近な例で言うと日本人マラソンランナーである大迫傑選手が、Youtubeで坂道トレーニングを行っている様子を動画にあげていました。

大迫選手自身が、坂道トレーニングの効果についてどこまで詳細に理解してトレーニングに組み込んでいるかはわかりませんが日々のワークアウトに組み込んでいる様子でした。

大迫傑選手は動画中で、「トラックやロードでの体の使い方がわかってくる」と語っています。

大迫選手自身はどちらかというと、楽に走るための体の使い方をイメージしているのかもしれません。

世界のランナーが集うケニアのイテンには、当然のことながら起伏が多いはずで、坂道を意識しなくても、必然的に坂道を走っていることになるはずです。

坂道ダッシュというと50m~80m程の短い距離をイメージしますが、長距離種目のエリートランナーが取り組んでいる坂道トレーニングは、200mから300m程度が多いです。

坂道ダッシュ時のペース設定は、知り得る限り800m~3000mのレースペース程度で行っているようです。

本記事では坂道トレーニングの効果を考察していきます。

坂道ダッシュで得られるトレーニング効果とメリット

坂道トレーニングの効果とメリットを①代謝・②骨格筋・③怪我・④ランニングエコノミーの点から考察します。

①代謝

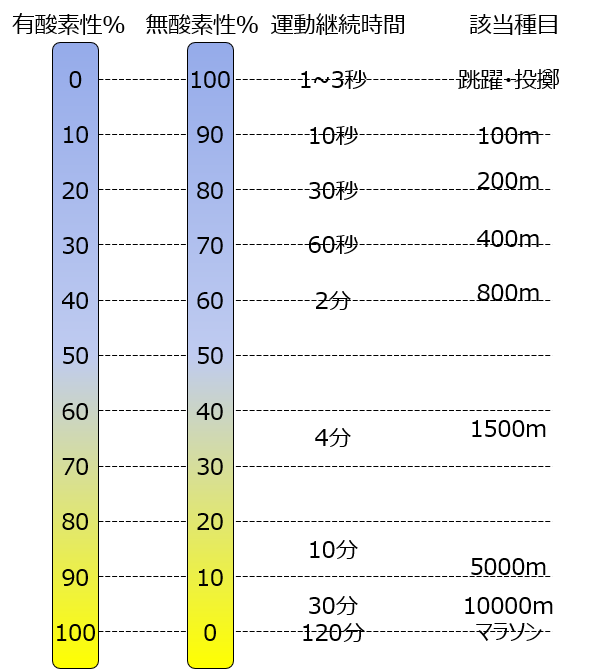

図1に、運動継続時間と、有酸素性/無酸素性エネルギー産生の寄与率の関係を示しました。

(パワーズ運動生理学)

200mから300mの坂道は、およそ30秒~60秒程度で走りきれる距離です。無酸素性由来のエネルギー供給が70~80%を占め、残り20~30%は有酸素性由来となることが分かります。

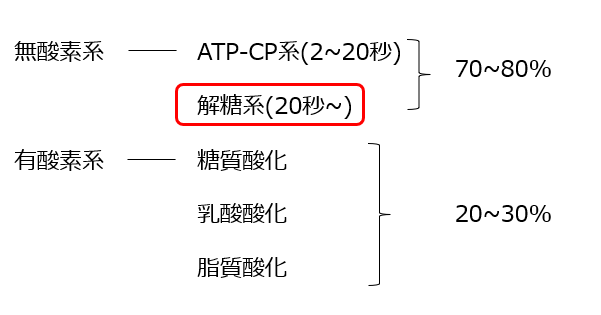

200mから300mの坂道を走るとき、有酸素性・無酸素性の代謝経路は図2の通り細分化されます。

運動継続時間が20秒を超えてくると、無酸素系のエネルギー産生はそのほとんどが解糖系からの供給となります。

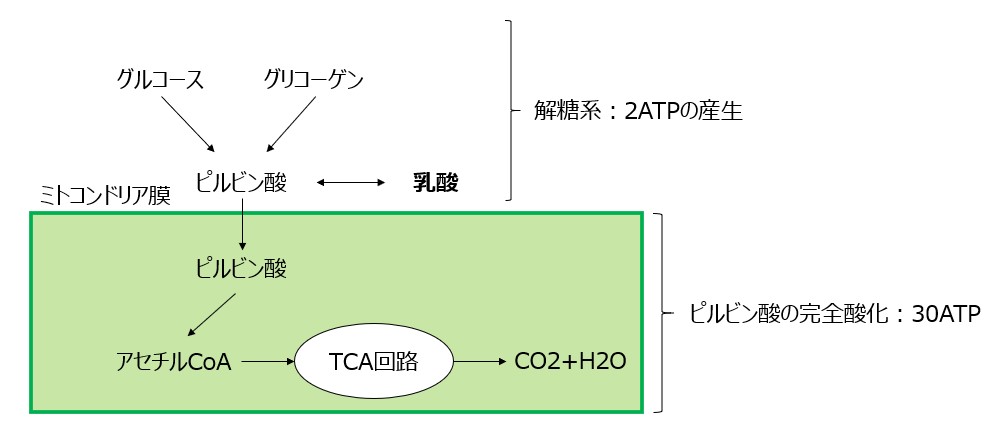

解糖系は、ATPを産生すると同時にピルビン酸を発生させます。

発生したピルビン酸はミトコンドリアに取り込まれ酸化されることでATPを発生させますが、ピルビン酸の生成量が多くなると、余ったピルビン酸は乳酸へと変化します。

坂道トレーニングでは、疾走間を下り坂をジョギングで繋ぐことが大半で、この間に呼吸も落ち着き乳酸も十分に除去できます。

代謝的な観点では、エリートランナーの典型的な坂道トレーニングは、ATP-CP系からのエネルギー供給速度及び解糖系を介したエネルギー産生能力向上が主な目的、と言えそうです。

一方、60~80m程度で行われる短い距離での坂道ダッシュは、必要なエネルギーのほとんどがATP-CP系から供給されることになります。

代謝的観点からすると、800m以上の長距離種目で必要な持久力を鍛えるには、短い距離での坂道ダッシュは不適切です。

※次項目で示すような骨格筋への影響を考慮し、速筋繊維の筋繊維サイズ向上と筋力アップが目的の場合、短い距離での坂道ダッシュが効果的です。

②骨格筋への影響

坂道では、低いところから高いところへ体を持ち上げる必要があります。

また、坂道を上るためには必然的に身体の重心よりも前に接地していく必要があるため、接地時間が長くります。

結果的に地面に力を加えている時間が長くなるため、その分筋力を使うことになります。平坦な道でのスプリントよりも、筋肉への負荷は高まると考えられます。

特に短めの坂道ダッシュ(50~80m)では疾走スピードも向上し、速筋繊維が積極的に動員され、刺激される強度になります。

速筋繊維が動員されることで、筋繊維サイズの向上・筋力の増加が得られると同時に、筋繊維の緩衝能力向上が期待できます。

非鍛錬者を対象にした4週間以上のスプリントトレーニングによって、速筋繊維のサイズおよび筋力向上が実際に認められています(※パワーズ運動生理学P324)。

速筋繊維はTypeⅡaとTypeⅡxに分けられ、TypeⅡaは糖質と脂質を酸化する能力が高い速筋繊維「中間型速筋繊維」と呼ばれます。

速筋繊維が刺激されると、TypeⅡa自体のサイズ向上及び筋力アップ、TypeⅡxからTypeⅡaへの移行が発生します。

中間型速筋繊維は糖質および乳酸処理能力が高いため高いパワーを長く発揮できます。

③着地衝撃の緩和による怪我防止

坂道を使ったトレーニングがエリートランナーに良く取り入れられている理由として「怪我を予防しつつ負荷を高めることができる」という点は重要です。

坂道では自分の体を高いところに持ち上げる分、筋力が必要です。接地箇所は必然的に重心より前方になり、現在地よりも高い位置に着地していくため、着地衝撃は弱まります。

平坦な道で坂道と同程度の負荷を筋肉に与えようと考えた場合、疾走速度(強度)を上げる必要があります。坂道と比較して着地衝撃が強いことが挙げられます。

また、疾走速度の上昇は筋肉や関節の高速動作を必要とするため、その分故障リスクが高まります。

エリートランナーは坂道トレーニングをオフシーズンに導入することが多いです。坂道では故障を防ぎつつ、筋肉への負荷を高めることができる点もあると考えられます。

④ランニングエコノミーへの影響

坂道ダッシュのデメリットで注意したいのがランニングエコノミーへの悪影響です。

長距離種目では、重心の真下に接地することでブレーキ要素を少なくしていくことが重要なポイントです。

坂道では必然的に重心よりも前に接地していく必要があり、地面に長い時間接地する必要があります。

長距離ランニングに対しては望ましくない接地方法となってしまう点については注意が必要です。

坂道ダッシュのランニングエコノミーに対するデメリットへの対策は「楽に走る事」を意識することです。

私自身がガーミンのランニングダイナミクスポッドで得た接地時間のデータを見ると、同じスピードで比較した場合、平地に比べ約20%程度接地時間が伸びていることが分かりました。

楽に走る意識をしても、接地している時間は確保できており、筋肉への刺激は十分に確保できていると考えられます。

大迫傑選手も動画中で語っていたように、坂道をいかに楽に疾走するかを意識することで、ランニングランニングエコノミーへの悪影響は最小限にできると考えています。

坂道の長さと傾斜を適切に選ぶ方法

坂道ダッシュをするにあたり困るのが練習場所です。信号が無く、適度に傾斜があり、車の通りが少ない坂道を探すのは一苦労です。

長距離種目に対して、有効だと考えられる坂道の長さと傾斜は次の通りです。

- 坂道の長さは、鍛えたい能力によって選択する。

>最大筋出力:50~80m

>解糖系:100~300m

>最大酸素摂取量:300m~1.0km

>乳酸性作業閾値(LT値):1.0km~ - 坂道の傾斜率は、およそ3~6%程度が望ましい。

傾斜が緩すぎると、平地と得られる効果が変わらない。傾斜がきつすぎると長距離のランニングフォームから離れてしまう。

トレーニングに理想的な坂道を考える時、「どのくらいの傾斜を持った坂を選ぶのが適切なのか」に悩む方が多いと思います。

トレーニングに適切な坂の傾斜を考察するうえで、次の論文を参考にしました。

上り坂疾走における傾度の違いが疾走動作に及ぼす影響

コーチング学研究 第27巻第2号, 203~213. 平成26年3月 杉本祐太 前田正登

本論文では、1.3°、7.4°、13.1°それぞれの傾斜角度にて被験者にスプリント動作をさせ、その時のデータを比較したものになっています。

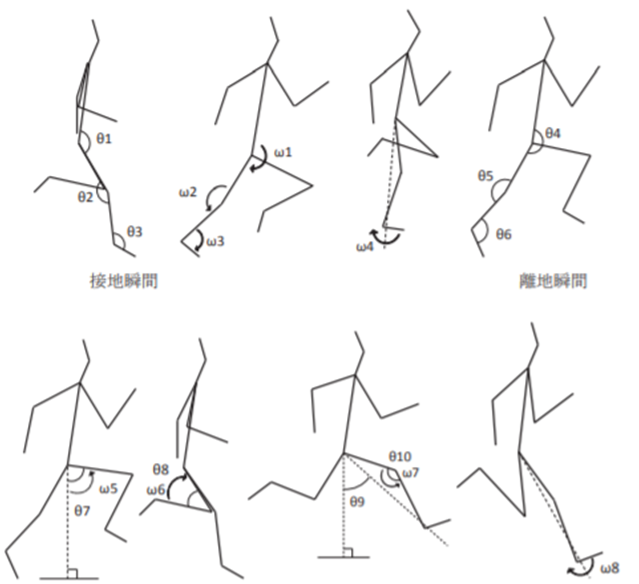

図3にスプリント動作における角度データ箇所を示しました。表1には傾斜角度毎の各データを示しています。

表1のデータは、平坦でのデータを基準として、各傾斜毎に得られたデータを↑:増加↓:減少で示しています。

| 項傾斜角度 | 平坦 | 1.3° | 7.4° | 13.1° |

|---|---|---|---|---|

| 疾走速度 | → | → | ↓ | ↓↓ |

| ストライド | → | → | ↓ | ↓↓ |

| ピッチ | → | → | ↓ | ↓↓ |

| 鉛直速度 | → | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |

| 接地時間 | → | → | ↑ | ↑↑ |

| 膝関節接地角度(θ2) | → | ↓ | ↓↓ | ↓↓↓ |

| 足関節角度(ω3) | → | ↓ | ↓ | → |

| 膝伸展角速度 | → | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |

| 膝関節伸展量 | → | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |

| 足関節伸展量 | → | ↑↑ | ↑↑ | ↑ |

| 股関節切り替え時間 | → | ↓ | ↓ | ↓ |

傾斜毎に行ったスプリント動作において得られたデータからは、下記のことが言えます。

- 傾斜が大きくなるとストライド・ピッチがともに低下し、疾走速度が低下する。ただし、ある程度の傾斜までは、疾走速度の低下はほとんど見られない。

- 傾斜が大きくなると膝及び足関節の伸展量が大きくなる。つまり、膝及び足がより「曲がった」状態で着地し、関節が伸びる動作が入るということである。

- 関節の伸展量が大きくなることで、鉛直方向(上下方向)への移動が発生する。

一般には、ランニング動作において効率よく前進するためには、なるべく上下動は抑えることが必要だと言われています。

らんしゅー

らんしゅー股関節のスイングを脚の後方スイング速度及び疾走速度に転換するためには、膝関節の伸展速度を抑え、膝関節の曲げ伸ばしによる過度な沈み込みを少なくすることが重要であるとされています(参2)。

傾斜角度が大きい坂道でのトレーニングは長距離における理想的なフォームと離れてしまい、適切ではない可能性が高いです。

したがって、長距離種目のトレーニングとしては比較的緩い傾斜での坂道が良いと考えられます。

傾斜角度が大きい坂道でのトレーニングが有効となるのは、短距離種目におけるスタートダッシュ及び加速局面です。

深い前傾姿勢をとりながら、足関節及び膝関節を曲げた状態で加速していかなければならないためです。

坂道ダッシュがフルマラソンにも有効な理由

なぜ坂道ダッシュがフルマラソンランナーにも有効なのかを考察します。

フルマラソンは血中乳酸濃度でLT値以下(乳酸が急上昇する手前)で走りきる持久性競技です。

速いペースで長く走るためには、大きな力を発揮し続ける必要があります。そのためには、筋パワーが増大された遅筋繊維、もしくは、中間型速筋繊維が動員される必要があります。

適切な距離と疾走速度で、適切な傾斜の坂道ダッシュには筋繊維サイズの向上及び速筋繊維におけるミトコンドリア容量の増加および機能向上が期待できます。

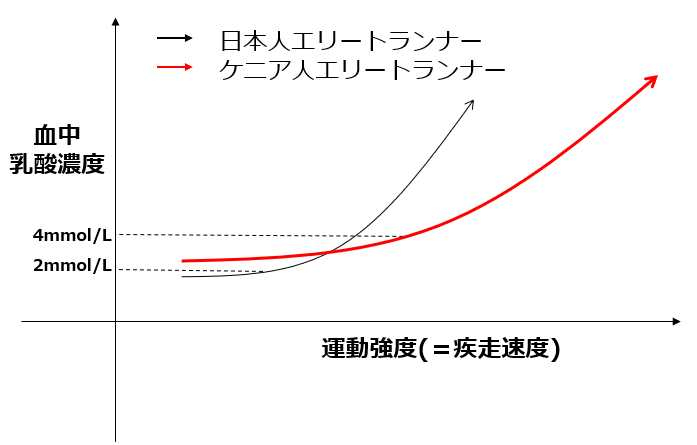

日本人とケニア人エリートランナーの、運動強度に対する血中乳酸濃度の推移を調べたデータを紹介します。

疾走速度が低い領域においては日本人の方が、低い血中乳酸濃度で運動を継続できましたが、運動強度が上昇したところで、その傾向は逆転することが分かりました(乳酸をどう活かすか2 八田秀雄)。

ケニア人エリートランナーは日本人ランナーと比較して、有酸素性代謝機能に優れた速筋繊維を多く有すると仮定すると、納得できる結果です。

これらの理由から、フルマラソンに向けたトレーニングとして、坂道ダッシュは速筋繊維を刺激する強度で行えるという点で重要であると考えられます。

比較的長い坂道を使ったトレーニング(登坂走・起伏走)

坂道はダッシュだけではなく、比較的長い距離のランニングトレーニングに用いられることも多いです。その例が、登坂走や起伏走です。

登坂走や起伏走の目的は代謝機能的に有酸素能力の向上が主となります。

登坂走や起伏走を行う理由としては、適度なペースでも筋肉への負荷を高めることができることが上げられます。

疾走速度を上げなくてもよいことで、着地衝撃の緩和等による故障予防にもなります。

「普段起伏があるコースを走っていたら、思った以上に走力が向上していた」という結果を得ているランナーが多いように感じます。

また、ロードレースを走る事を考えると、コースは必ずしも平坦な道ばかりではありません。

坂道を「速く楽に」走る事にも慣れておく必要があると考えると、登坂走や起伏走は是非取り入れておきたいトレーニングです。

長距離種目に効果的な坂道ダッシュのまとめ

最後に、長距離種目に効果的な坂道ダッシュの方法及び根拠をまとめます。

- 代謝的観点からすると、解糖系および有酸素系への刺激が入るよう、坂道ダッシュは1本あたり30秒以上の疾走時間を確保すべきである。

- 骨格筋への影響からすると、800m~3000mのレースペースで行うことにより速筋繊維への刺激を期待できる。

- 疾走時間と疾走速度が適切であれば、筋繊維サイズの向上、緩衝能力の向上、筋繊維ミトコンドリア容量の増加・機能向上が期待できる。

- ランニングエコノミーに関してはデメリットがある事に注意する。傾斜角度が大きすぎる坂道は、膝及び足関節の動きが大きくなり、ランニングエコノミー的にはデメリットが大きくなり得る。

- 坂道の長さは、鍛えたい能力によって選択する。

>解糖系:50~300m

>最大酸素摂取量:300m~1.0km

>乳酸性作業閾値(LT値):1.0km~ - 坂道の傾斜率は、およそ3~6%程度が望ましい。

傾斜が緩すぎると、平地と得られる効果が変わらない。傾斜がきつすぎると長距離のランニングフォームから離れてしまう。 - 筋力Upと速筋繊維の有酸素能力向上が、フルマラソンにおいて高い疾走速度を長く維持することにつながる。

- 比較的長い距離の坂道を走るトレーニングは、故障を予防しつつ負荷の底上げにつながる。

坂道ダッシュは、中距離~フルマラソンまで幅広く取り入れられているトレーニングです。適切なトレーニング方法を理解し、自身のトレーニングメニューに組み込んでみましょう。

コメント

コメント一覧 (4件)

坂道ダッシュの効果絶大なのは、日経新聞の吉田さんの記事で知りました。

記事では、短時間でもロング走したのと同じ効果があり、それ以上走らなくても良い、という内容でしたが、私は、せっかくロング走と同じ効果があるのであれば、その後もロングjogすることで、更に効果を高められるのでは、と考えました。

特に、フルマラソン直前の調整では、坂道ダッシュで安全に刺激を入れています。速筋に刺激を入れることで、遅筋にも効果がある効率的なメニューですが、フルマラソンの終盤のキツさを乗り越えるには、こうした効率的なメニューだけでなく、夏場の走り込みなど、精神力を鍛える泥臭いメニューも必要と感じています。

toku様

コメントありがとうございます!

坂ダッシュで狙うべき効果は、おっしゃる通り、速筋繊維への刺激だと考えます。特に代謝的な観点からすると、10秒程度で終わる短い坂であればATP-CP系、40-60秒程度ならば解糖系、それ以上であれば有酸素系への刺激が増加します。

toku様が実践しているように、坂ダッシュに加えてロング走を行い、ロング走の効果を高めたいのであれば、筋グリコーゲンを消費する解糖系への刺激を狙った坂ダッシュが効果的かと思います。

調整練習で坂ダッシュを行なっているのも良いと思います。上りは怪我防止にも良いです。

夏場の走り込みも重要ですよね。暑い時期の方が遅いペースで走っていても心拍数が高くなるため、血液循環を含めた心肺機能の強化も進みます。

記事参考にさせて頂いてます!

「坂道の長さと傾斜を適切に選ぶ方法」以降の本文が切れてしまってますでしょうか?

ヒグチョゲ様

コメントありがとうございます。

本記事、「坂道の長さと傾斜を適切に選ぶ方法」以降

は有料記事となっており、続きを読む場合は記事を購入いただく必要があります。

「ランニングを科学する」はほとんどが無料で読めるコンテンツになっておりますが、一部、

内容によっては有料ものがございます。