※「ランニングを科学する」では、筆者の知識・経験のアップデートと共に都度改定を行っています。改訂履歴は記事の最後に記載しています。

【ハーフマラソン 練習方法】自己ベスト更新を目指したトレーニングガイド

- ハーフマラソンで自己ベストを更新したい

- フルマラソンの通過点としてハーフマラソンに挑戦したい

- ハーフマラソンで記録を出すための練習方法が知りたい

- 本記事対象の走力:110分、100分、90分、80分、75分切りまでのランナー

ハーフマラソンを走ろうと思っている方の中には、初心者の方から将来的にはフルマラソンで良い記録を出したいと思っているような中級者の方まで様々かと思います。

私自身は社会人からランニングを始めた市民ランナーです。月500km程走り、競技志向でランニングに取り組んでいます。

自己ベストはハーフマラソンで1時間12分29秒程度です。

ここでは、ハーフマラソンで記録を出すための練習方法について詳しく解説します。

私自身が本格的にランニングを始めた時は「ダニエルズのランニング・フォーミュラ」を参考に練習メニューを組み、記録を向上させることができました。

しかし、運動生理学の勉強などをしてから思い返してみると、本を読んだだけでは理解できていなかったことも多くありました。

本記事を読めば、ハーフマラソンで記録を出すために必要な考え方を理論的に理解し、優先的に取り組まなければならないことが分かります。

また、具体的なハーフマラソンで記録を出すための練習法が分かります。

ハーフマラソン記録別難易度

この記事を読んでいるあなたは、ランニングに本格的に取り組んでおりもっと上の目標を達成したいと思っている方だと思います。

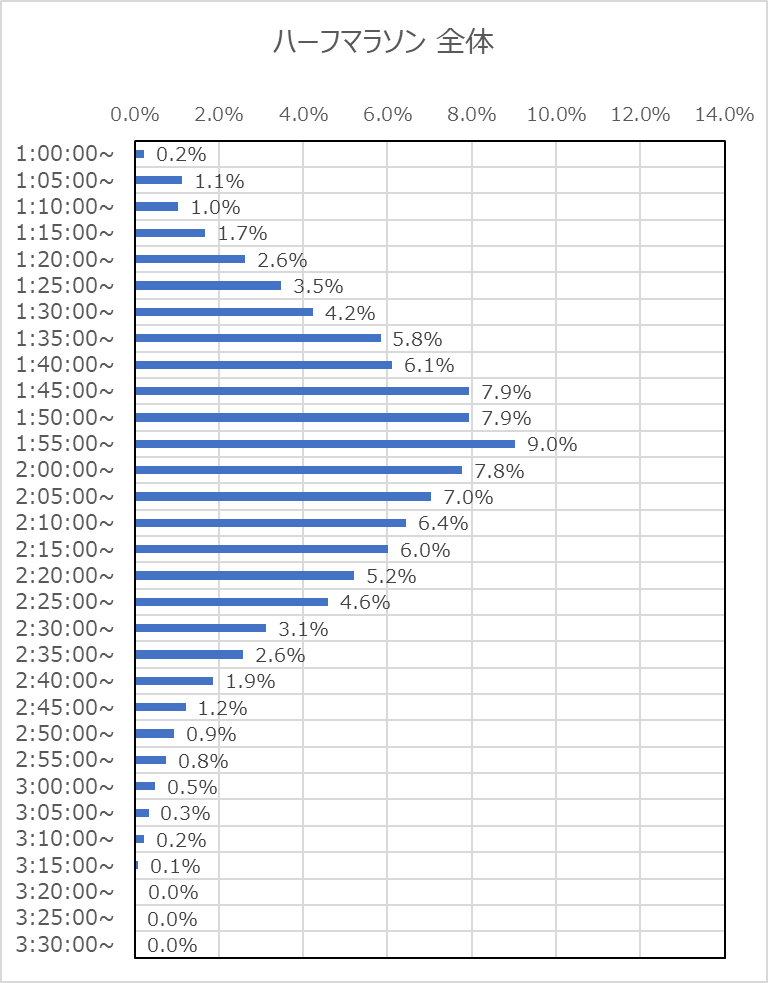

2022年JAAF公認ハーフマラソン主要6大会を集計しました。

自分自身が目標としているハーフマラソンの記録がどの程度の位置に該当するのか、確認してみてください。

例えば、フルマラソンでサブ3を達成するには全ランナーの上位5%程度には入っている必要があります。ハーフマラソンで言うと、およそ1時間20分程度で走ることができると、全ランナーの上位5%くらいになります。

高い目標を達成するには、ある程度日常の時間をランニングのトレーニングに割かなければ達成できないです。

運動歴や基礎体力によって、目標に到達できるまでの時間は個人差があります。

ランニングには多くの人に当てはまるトレーニング理論がある

ランニングトレーニングは、個人ごとに最適な方法が異なりますが、その中でも多くの人に対して当てはまるトレーニング理論があります。

私自身「ダニエルズのランニングフォーミュラ」に出会ってから、劇的に記録向上を達成することができました。

また、ダニエルズ理論では、怪我のリスクを抑えたトレーニング手法が紹介されているため、怪我の頻度も減りました。

他には「リディアードのランニング・トレーニング」があります。青山学院大学の駅伝部が採用している理論です。

これらはある程度ボリュームのある本ですが、今後も継続的に目標を上げていきたいと思うのであれば、一回は読んでおいた方が良い内容となっています。

本記事では、ダニエルズ理論やリディアード理論、その他世界のエリートランナーのトレーニング例、私自身の実体験を元にしてエッセンスを説明するように心がけています。

練習量の目安

よく、ランナー同士の会話を聞いていると「月間走行距離はどのくらい?」という話題が聞こえてきます。

ある目標を達成するための月間走行距離自体に正解はありません。どのくらい練習すれば目標記録に到達できるかは個人差があるためです。

参考のため私自身の例や友人の例を紹介すると、例えば、ハーフマラソンで1時間20分前後で走るランナーは1か月あたり300km程度は走っている例が多いです。1週間当たり5回程度の練習頻度です。

私自身はハーフマラソンで1時間12分台で走ったときは、月間走行距離が400~500kmでした。

少ない練習で目標を達成できる方もいますが、ハーフマラソンは距離が長いため、ある程度走行距離を重要視して取り組む必要があると考えています。

自分自身の走力の伸びと練習可能な時間を考えて、距離を踏んでいくことが必要になります。

ハーフマラソン向け 具体的トレーニング

ハーフマラソンに限らず、レースで記録を出すためのトレーニングは半年程度の期間で構築する必要があると考えております。

もし、この記事を読むタイミングでは、すでに目標としているレースまでの期日が半年を切っている場合は、それぞれの段階を多少短く調整しながら取り組んでみてください。

各Stepでは、以下のような強度別トレーニングを紹介しています。

第1Step:基礎構築期

基礎構築期で意識することは以下の通りです。

- トレーニングボリュームを最大化すること

- 有酸素能力の構築にもっとも時間を割くこと

基礎構築期は、目標レースに向けたトレーニングの中で、最もトレーニングボリューム(=走る距離)が増える時期になります。

基礎構築期においてトレーニングボリュームを増やすことで、第2Stepや第3Stepで行う高強度なトレーニングでもケガをしない体づくりや回復力の向上を獲得することができます。

また、トレーニングボリュームを高めることで筋肉におけるミトコンドリアの数が増え、基本的な有酸素能力のベースを向上させることができます。

ハーフマラソンが目標の場合の基礎構築期におけるトレーニング例は、次の通りです。

- 月曜:OFF

- 火曜:モデレートラン60min + 流し6本

- 水曜:LTペース走 or LTインターバル走

- 木曜:Easyジョグ60min

- 金曜:OFF

- 土曜:モデレートラン60min + 流し6本

- 日曜:ロングラン(90~120min)

基礎構築期は中強度のランニングを中心に取り入れます。中強度のランニングのみだと速筋繊維への刺激が足りなくなるため、流しを適宜取り入れることが重要です。

週1回程度はロングランを入れましょう。ハーフマラソンといえど120min程度は走っておきたいです。夏の暑い時期は90minに短くして調整してみましょう。

第2Step:鍛錬期

鍛錬期で意識することは以下の通りです。

- 高強度なトレーニング(88%VO2max以上)を導入してミトコンドリアの機能を高めていく

- 基礎構築期で培った有酸素能力を維持する

鍛錬期では高強度トレーニングを導入するべき時期です。基礎構築期で増やしたミトコンドリアの機能を高めるには、高強度なトレーニングが必要です。

鍛錬期のトレーニングメニュー例は次の通りです。

- 月曜:OFF

- 火曜:Easyジョグ60min + 流し6本

- 水曜:VO2maxインターバル

- 木曜:Easyジョグ60min

- 金曜:OFF

- 土曜:モデレートラン60min + 流し6本

- 日曜:ロングラン(90~120min)

VO2maxインターバルトレーニングを導入する代わりにそれ以外のトレーニング負荷を下げて、トレーニング全体の負荷を調整します。

基礎構築期で培った有酸素能力は、モデレート強度のランニングとロングランで維持することが重要です。増やしたミトコンドリアを減らさないまま、機能を高めていくイメージです。

第3Step:レースへの特異性向上期

レースへの特異性向上期がレース前の最終Stepになります。レース直前の時期に意識することは以下の通りです。

- レースペースに近いペースでのトレーニングを増やしランニングエコノミーを向上させる

- 基礎構築期、鍛錬期で培った能力を最低限維持する

この時期はレースペースに近いトレーニングを入れていきます。

ハーフマラソンが目標レースの場合、具体的なトレーニングメニュー例は次の通りです。

- 月曜:OFF

- 火曜:Easyジョグ60min + 流し6本

- 水曜:Tペースインターバル(Total距離8~12km)

- 木曜:Easyジョグ60min

- 金曜:OFF

- 土曜:Tペース走(6000~8000m)

- 日曜:Easyロングラン(90~120min)

Tペースはほぼハーフマラソンペースです。目標とするレースペースに近いペースでのトレーニングを繰り返し行うことでレースペースでのランニングエコノミーを高めることを意識します。

流しやロングランを適宜取り入れ、これまでのトレーニングで強化してきた能力を最低限維持することを目指します。

トレーニングでの設定ペースの決め方

トレーニングでの設定ペースは、VDOT Calculatorで算出します。

現時点での自己ベストから、今の自分に適した設定ペースを計算できます。使い方については、次の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。

レース前の調整方法

レース前はトレーニング量を減らして調整を行います。テーパリングと呼んでいます。上手にテーパリングができると、最大で8.0%のパフォーマンス向上が望めます。

テーパリングは、レース前8~14日前から行うとよく、普段の練習量から約50%前後まで落とすと効果的であることが示されています。

練習量は落としますが、練習の強度は維持する必要があります。

テーパリングの具体的な解説は次の記事で解説しています。

自分でトレーニングを組み立てることが難しい方へ

トレーニングの組み立て方を詳しく解説してきましたが、実際には今の自分の走力に適したトレーニングを取り入れる必要があり、簡単にはいかない部分があります。

また、生活スタイルや今の自分の弱点なども把握しておく必要があります。

「トレーニングを自分で組み立てることが難しいな」と感じている方へ、「ランニングを科学する」では「オンラインパーソナルトレーニングサービス」を提供しています。

あなたのお仕事や家庭環境、練習可能な頻度や時間に合わせた柔軟なトレーニングメニューの提供を行い、ランニングデータを用いた振り返りとメニューの修正などを都度行わせていただきます。

パーソナルトレーニングサービスについて詳しく知りたい方は、次の記事をご参照ください。

普段の生活で気を付けることは?:食事・睡眠・セルフケア

ランニングトレーニング以外で私が普段意識していることは次の3点です。

- 規則正しい食生活と睡眠(※細かい栄養計算等は不要)

- トレーニング後のストレッチ、ストレッチポールによる体のケア

- 体重測定

食生活は、炭水化物、タンパク質、脂質をバランスよくとることを意識しています。

ただ、好きなものは好きなように食べるようにしていました。走っている距離もある程度多いので、少しくらい高カロリーなものを食べても大丈夫だ!と自分自身に言い聞かせて、ストレスがないように生活をしています。

睡眠は意識して7時間は確保することにしています。忙しくて寝ている時間が無い、という方も多いと思いますが、練習することと同じくらい休養も重要です。

体のケアも最低限の継続が必要です。怪我無く練習が継続できるよう、トレーニング後のストレッチとストレッチポールでの筋膜リリースは習慣にしています。

実際にこのセルフケアで脚の痛み(ハムストリングス上部付け根)から回復した経験があります。

体重測定は毎日行っています。定期的に測定することをおすすめします。

無理な減量をするためではなく、体重を測定することによって「水分は足りているのか?食事が少なすぎないか?」などを把握する指標にしていました。

体重はレースの記録とも密接な関係があります。基本的には体重が軽い方が有利です。

毎回測定するタイミングを合わせることで、体重を日毎に比較できるようにします。おすすめの測定タイミングは起床直後です。

エリートランナーの記録と体重の関係性を調査した記事を作っています。体重の適正を知りたい方、体重の目標を決めたい方は是非ご参照ください。

私自身の具体的トレーニング例

以下の記事では、私自身がハーフマラソンで記録を達成した時に行っていたトレーニングを具体的に紹介しています。是非、ご参照ください。

いかがでしたでしょうか。ハーフマラソンで目標達成に向けた一助となれば幸いです。

推薦図書:

コメント