※「ランニングを科学する」では、筆者の知識・経験のアップデートと共に都度改定を行っています。改訂履歴は記事の最後に記載しています。

【ジョギング(Eペース走)の具体的実践例】ペース・強度・距離の適切な設定方法

- ジョギングを効果的に実施したい

- 遅いジョグと速いジョグの効果の違いが知りたい

- ジョギングに適切なピッチとストライドは?

ランニングへ本格的に取り組んでいる方の中でも、何気なくジョギングを行っている方も多いのではないでしょうか。

私は、社会人からランニングを始めた市民ランナーです。月500km程度を走り、競技志向でランニングに取り組んでいます。

本記事では、ランニングトレーニングの中で最も重要であり、ランナーが最も多くの時間を割く「ジョギングの具体的な実勢例」を紹介します。

ジョギングと言っても、普段から速めのペースでジョギングを行っている方もいれば、LSD(ロングスローディスタンス)のように、とてもゆっくりなペースでジョギングを行っている方もいます。

ジョギングは「速くないといけない」「遅くないといけない」といった決まりはありません。ジョギングで得たい効果によって、走るペースは変えていく必要があります。

単なるジョギングでも、何度も繰り返し行うことで体の有酸素機能を大きく向上させることができます。

本記事を読めば、ジョギングの目的や効果を根本から理解し、正しいペースや距離で行うことが出来るようになります。

- ジョギングでは長距離種目に必要な様々な基礎的能力を鍛えることができる

- 適切な設定ペースは、心拍数(65~79%HRmax)と主観的強度を基準に決める

- ジョギングを長時間行うこと(=距離走)で、速筋繊維の動員と持久力向上が狙える

- 怪我防止のため、一回で走る上限距離(週間走行距離の25%以下)を気にする

- ピッチやストライドは、自然なフォームでジョギングできていれば気にする必要はない

ジョギング:Easyペースで行うランニング

本記事では、ジョギングを「Easyペースで行うランニング」と定義しています。

「Easyペース」の定義は、「Easyペースでのランニングをした翌日、体の疲労度が低下する負荷」です。Easyペースについては次の記事で詳しく解説しています。

ジョギングの名称について

用語を使う人によって、「ジョギング」を意味する言葉は異なります。主に「ジョギング(ジョグ)」、「Jog(英語表記)」、「Easyペース」などと呼ばれます。

特に3つ目「E(Easy)ペース」という表現は、ダニエルズのランニング・フォーミュラを読んだことがない人にとっては聞きなれない単語かもしれません。海外で使われる言葉です。

使われる単語の違いというよりも、その言葉を発する各個人のとらえ方によって、ジョグの意味合いが異なってきます。どの単語を使っても、一般的には同じ意味を表しています

Easyとジョギングを、意図的に使い分けているランナーもいらっしゃると思いますが、ランニングを科学するでは「ジョギング=Easyペース」と定義しています。

※ダニエルズのランニング・フォーミュラは、ランニングトレーニング本です。ランナーであれば一読することをおすすめします。

ジョギングの効果は?

ジョギングの効果は簡単にまとめると次の通りです。

- 怪我に対する耐性を作り上げること

- 心筋を発達させること

- 毛細血管新生(活動筋に酸素を運搬する微細な血管が増える)

- ミトコンドリアの新生/機能向上

Easyペースでのジョグは、一回のトレーニングでこれらの効果を大きく得る、といったことはありません。トレーニングを積み重ねることによって、これらの効果を獲得することができます。

詳しくは、Easyペースについての記事で詳しく解説しています。

ジョギングの主観的きつさ・適正ペース・心拍数について

ここでは、ダニエルズのランニングフォーミュラと私自身の体験を参考にした紹介をします。

ジョギングのペースについては様々な考え方があります。

フルマラソンを2時間10分程度で走ってしまう人でも、普段のジョギングは1km当たり5分程度かける、というようなこともあります。

一方で、ジョギングのペースが4:00/kmを切るような人もいます。

主観的なきつさ

Easyペースのジョギングで最も重要だと思うのは「主観的なきつさ」です。

「主観的にきつさを感じないこと」・「翌日はEasyランニング前よりも疲労感が低下していること」が基準になるためです。

ペースや心拍数を過度に信頼しすぎてしまうと、疲れがたまっているのにもかかわらず速く走ってしまい、本来疲労を抜いていきたい段階なのに、疲労が余計に溜まってしまう、ということもあります。

「自分で感じる主観的なきつさがどのくらいであれば、翌日に疲労が溜まらないか」については、繰り返しジョギングを行っていく中で、把握しておく必要があります。

適正ペース

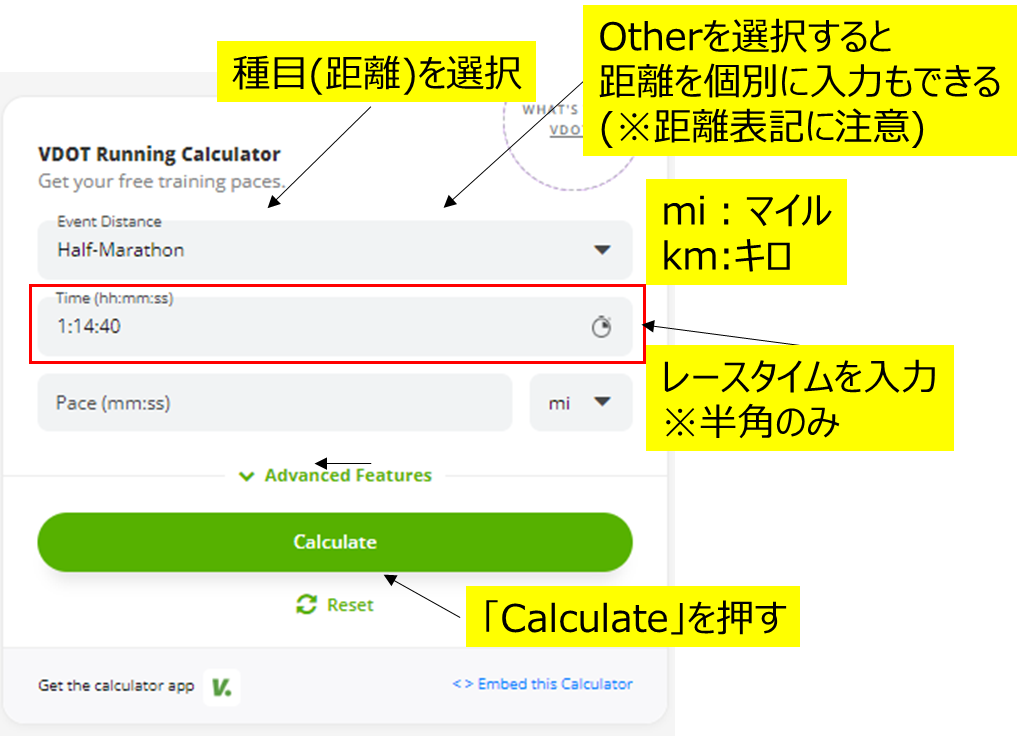

Easyペースでのペース設定を決める方法として、VDOT Calculatorを使う方法があります。

トレーニング強度を決めるための指標として「VDOT(最大酸素摂取量)」があり、自分の直近レース結果からジョギングの適正ペースを求めることができます。

ジョギングのペースとして参考にするのはEasyペースです。図1でVDOT計算機によるEペースの求め方を示します。

心拍数の設定

心拍数を基準にする場合、Easyペースの心拍数範囲は65~79%HRmaxとなります。

65~79%HRmaxはかなり広範囲だと感じる方もいらっしゃると思います。確かにその通りで、65%HRmaxと79%HRmaxだと、走れるスピードには大きな差があります。

心拍数を基準にする場合はいくつか問題があります。

- 最大心拍数が把握できていない場合、今の心拍数が自分にとってどの程度なのかの評価ができない

- 心拍を正確に測定するためのデバイス(測定機器)が必要

- 主観的なキツさを度外視して心拍に気を取られる可能性がある

私の場合、最大心拍数はある程度正確に測定し、心拍測定のためのセンサーもちゃんと準備しています。私の例だと、本当にきつさを感じない上限値は76%HRmax程度にあると感じています。

それでも、心拍数に気を取られて、Easyペースで走るべき日にも少し頑張ってしまったり、などが発生します。参考として把握しておくには有用な指標ですが、心拍数を過度に信頼しすぎるのはおすすめしません。

らんしゅー自身の例

ここからは私自身の例を紹介します。

私のハーフマラソン自己ベスト1時間14分40秒(2020年時)を元に、ジョギングの適正ペースを計算すると、4:14~4:41/kmでした。

私が行っていたジョギングのペースは、「4:15~5:00/km」(ペースを意識しないで走っている)です。

Eペースの上限速度である4:14/kmでジョギングをするのは、ポイント練習での負荷が低かった翌日、レース前調整期間等、体の疲労が抜けている時です。

一方、負荷が高かったポイント練習翌日やレース翌日等は、Eペース下限のペース、もしくはそれよりも遅いペースでジョギングを行います。

心拍数は、私自身の例ではおおよそ125~140bpm、最大心拍数の65~75%程度です。※HRM-Dualハートレートセンサーによる測定。

ジョギングでは心拍数による客観的な評価と、自分の感覚を優先し主観的なきつさを大事にします。

私はジョギングでは努力感がゼロになるようにしています。

速いジョギングと遅いジョギングの効果の違い

よく、市民ランナーの間で「そんなに速いペースでジョグをしても意味ないよ」とか「LSDは効果がない」といった会話がなされていることがあります。

しかし、どのペースで走っても、効果の大小や目的が違うだけで「効果がない」ということはありません。

ひとつ言えることは、目標としているレースがフルマラソンである場合、同じ時間走るのであれば遅いペースのジョギングよりも速いペースのジョギングの方が、体が得る効果は間違いなく大きい、ということです。

なぜかと言えば、走るペースが上がることによって、フルマラソンに必要な筋肉を使って走ることになるので、筋肉の適応やランニングエコノミーの向上が進むためです。

基本的な考え方として「使った筋肉」しか適応していきません。フルマラソンに必要な筋肉はフルマラソンのペースに近づけていかないと使われません。

また、ランニングエコノミーについても、走ったペースでのエコノミーが最も高まると言われているため、ゆっくりなジョギングでは、フルマラソンペースでのランニングエコノミーは高まりにくいと考えられます。

一方で、「遅いジョギング」が必要とされるタイミングは、きついトレーニングの翌日や疲労が残っている日のトレーニング等です。

最低限のランニングトレーニングを継続し体の適応状態を維持しながら、体の回復を進めることが目的です。

速いジョグを行うと、その分疲労は溜まることになります。疲労から回復させたいタイミングでは、あえて遅いジョギングをすることで体力の維持と疲労からの回復を同時に行うことができます。

ジョギングの適切な距離と時間

ジョギングの適切な距離と時間について解説します。

ジョギングを長い時間行うことで持久力が向上する

ダニエルズの理論では、Eペースを30分以上継続することで効果が大きくなる、と説明されています。

長い時間のジョギングは、「ロングジョグ」や「距離走」と呼ばれます。ジョギングのような比較的遅いペースのランニングであっても、長時間運動を継続することで遅筋繊維だけでなく速筋繊維も動員されることがわかっています。

本来であれば高い強度のランニングで動員されるはずの速筋繊維ですが、遅筋繊維に蓄えられている筋グリコーゲンが減少することで、速筋繊維が補助的に働くようになると考えられています。

使った筋肉だけが適応する、という事実があるため、ジョギングであっても長い時間をかければ、遅筋だけでなく速筋繊維にも刺激が入り、ミトコンドリアの新生/容量増加が得られ、持久力の向上につながります。

怪我防止として上限距離を設定する

怪我防止のため、ダニエルズ理論ではジョギングの時間及び距離に上限を設けることが推奨されています。「週間走行距離の25%、もしくは150分間の短い方」、という上限です。

1週間で100km走っている方であれば、一回で走ってよい最大距離の推奨は25kmということになります。

ただし、フルマラソンレースに向けた30km走や35km走だと、どうしても推奨距離をオーバーしてしまうことになります。

このような超長距離トレーニングも、3週間に一回など頻度を落とせば、怪我無くトレーニングを行うことができますので、ご自身の足の状態と相談しながら、走る距離・時間の上限には気を付けてみてください。

ジョギングにバリエーションを付ける

遅いジョギングと速いジョギングの違いを述べましたが、トレーニングの約80%を占めるジョギングでは、意図的にバリエーションをつけて行うことを推奨します。

私自身もこれまで試行錯誤を続けてきましたが、ダニエルズ推奨のEペース上限速度を超えてくると、ジョギングで体が疲労することが体感としてわかっています。

結果としてインターバル走などのポイント練習の質に支障が出ました。

また、一回で走る距離を長くしすぎた結果、疲労が溜まり怪我につながった経験もあります。

- ポイント練習翌日は「疲労抜きジョギング」と位置づけ、ペースを落としたり距離を少なくする

- ポイント練習ができなかったときや負荷が少なかった時は、「セット練習」として翌日に「速めのジョギング」を行う

- ポイント練習という位置づけで「長い距離のジョギング(=ロングジョグ)」を行う

重要なことは、単なるジョギングでも必ず「目的を持つこと」です。

ジョギングのフォーム ストライドやピッチは?

ジョギングフォームについても世の中色々な意見がありますので、私自身の例を紹介させていただきます。

私がジョギングをすると、数値的には「ピッチもストライドも低下」します。

例えばペース走ではピッチ180/分、ストライド1.5m/歩くらいあるものが、ジョギングではピッチ170/分、ストライド1.35m/歩となります。

ジョギングするときはピッチもストライドも特に意識はしていませんが、腕振りや地面に接地するときの感覚は速いペースで走るときと変えないように心がけています。

意識しているのは「一生懸命足を動かさず楽に走る事」です。

ジョギングのフォームに正解はありません。

フルマラソンやハーフマラソンと極力同じフォームで走った方が良いことには間違いありませんが、本当に同じフォームで走ってしまうとジョギングとしてはペースが上がりすぎます。

ジョギングの位置づけが、負荷が高い練習の代わりであれば、ジョギングがある程度ハイペースになっても問題ないと思います。

トップのマラソンランナーでも、その練習のほとんどをジョギングが占めています。毎日のように行うジョギングにも目的意識をもって取り組みましょう。

コメント