※「ランニングを科学する」では、筆者の知識・経験のアップデートと共に都度改定を行っています。改訂履歴は記事の最後に記載しています。

【ビルドアップ走をするときの注意点】効果を高めるためのコツを徹底解説

- ビルドアップ走とは?どんなトレーニングなの?

- ビルドアップ走で得られる効果は?

- 具体的なペース設定や、やり方のコツが知りたい

本格的にランニングに取り組み始め、「ビルドアップ走というトレーニングを聞いたけど、どういう効果があるのか」と疑問に思っている方もいらっしゃると思います。

ビルドアップ走は、比較的取り組みやすいトレーニングである一方で、適切な練習方法で行わないと狙った効果が得られない、難しいトレーニングでもあります。

私は社会人から本格的にランニングを始めた市民ランナーです。月500km程を走り競技志向でランニングに取り組んでいます。

私自身、インターバル走やLT走など、様々なランニングトレーニングを行ってきました。ビルドアップ走は主に、レース前に調子を上げていくタイミング等で取り入れています。

ここでは、ビルドアップ走のメリットや得られる効果を解説し、目的ごとの具体的練習メニューを提案します。

本記事を読めば、自分が狙った目的でビルドアップ走を取り入れることができ、その効果を実感できるようになります。

- ビルドアップ走とは段階的にペースアップしていくランニングトレーニング

- 特定の目的に絞ることが難しく、能力を満遍なく向上させる目的とするのが適切

- 「時短トレ、体の調子に合わせられる、ペース感覚が身に付く」というメリットがある

- 閾値改善やVO2max向上等、目的毎に設定ペースを調整する

ビルドアップ走とは?:徐々にペースを上げていくトレーニング

ビルドアップ走とは「段階的に徐々にペースを上げていくランニングトレーニング」を意味します。

走り始めは自分にとって比較的余裕のあるペースからスタートし、トレーニング後半に向かってきつさを感じるペースまで徐々に上げていきます。

どのくらいの距離を、どのくらいのペース設定で走るのかは、自分が狙っている目的によってアレンジします。

ビルドアップ走の注意点

ビルドアップ走の注意点は適切なペース(=強度)まで上げることで目的の効果を得ることが出来る、ということです。

走り始めは余裕を持ったスピードで入ることができ、走り終わった時もペースを上げて終えることが出来るので、練習をやり切りやすく、達成感を感じることが出来ます。

しかし、ビルドアップ走で最後ペースアップをし、自分のインターバルペース(95%VO2max)まで上げた場合、VO2max改善効果は主に「ペースを上げた後に継続した時間」で得られます。

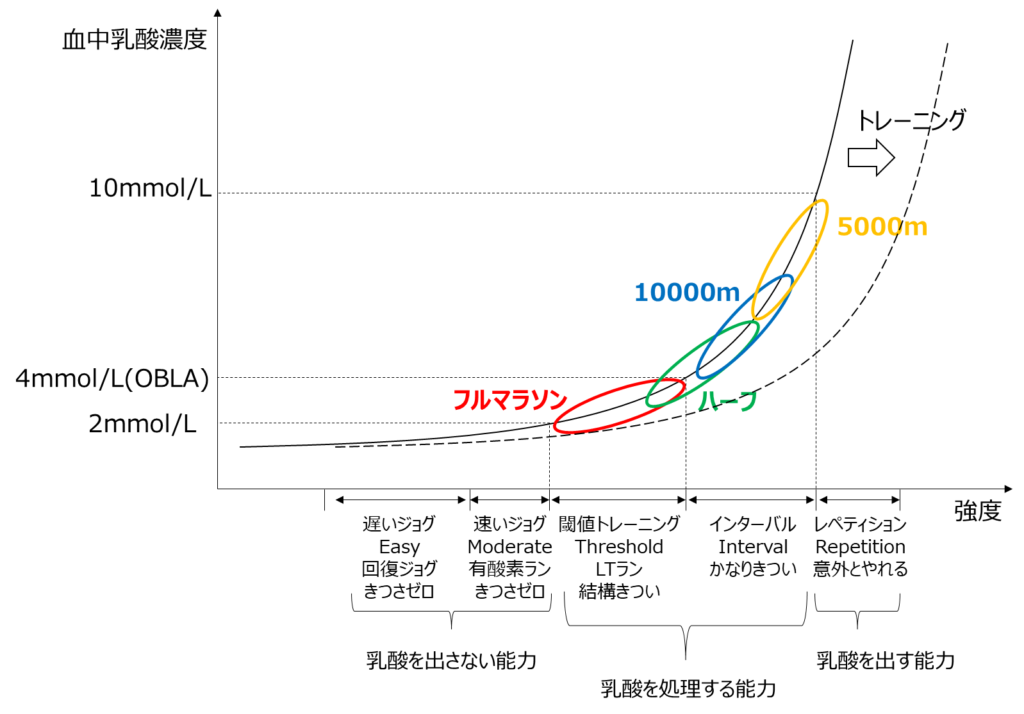

次の図で、横軸運動強度(=ペース)、縦軸血中乳酸濃度をとったグラフを載せます。

※あくまでイメージです。血中乳酸濃度や酸素摂取量はおよその数値で示しています。

ビルドアップ走は、運動強度が低いエリアから徐々に高いエリアへと推移していき、「それぞれの強度領域で維持した時間分の効果を各能力毎に得られる」トレーニングになります。

別の言い方をすれば、特定の目的に絞られておらず「満遍なく能力を引き上げるトレーニング」であると言えます。

「どの強度領域で・どのくらいの長さ」を適切に設定することで、狙った効果を得ることができます。

ビルドアップ走のメリットと得られる効果

ビルドアップ走をトレーニングとして行う場合のメリットと、得られる生理学的効果を解説します。

ビルドアップ走のメリット

ビルドアップ走をトレーニングとして取り入れる場合のメリットは以下の通りです。

- 「時短トレーニング」として活用できる

- 身体の調子に合わせてトレーニング強度を調整しやすい

- ペース感覚を習得できる

時短トレーニングとして活用

ビルドアップ走は、自分にとって余裕があるペースから徐々にペースアップしていくため、ウォーミングアップを兼ねやすく、トレーニング効率が高いと言えます。

「ウォーミングアップ・メインメニュー・クーリングダウン」と分けて行うと、どうしても間が空いてしまいます。

一連の流れでこれらを行うことで、Totalでかかる時間を短くすることができます。

調子に合わせた強度に調整しやすい

徐々にペースアップする過程で「調子が悪いな」と感じたら適切な強度でペースアップを止めやすいです。

その人自身が感じるトレーニング強度は、体の調子や走る環境に左右されるためその時々によって異なります。

設定ペースや心拍数を細かく決めて走ると「思ったよりもきついな」と感じ、練習がやり切れない、となったりもします。

狙った効果を得るためには、狙ったペースまで上げることが理想ではありますが、トレーニングは継続性も重要です。

ペース感覚の習得(ペースを上げる感覚)

徐々にペースを上げていく過程で、ペース感覚が身に付きます。

本番レースにおいて、ペース感覚は重要です。フルマラソンでは、序盤のオーバーペースによって後半に大失速してしまう例が多くあります。

自分の努力感と実際のペースを合わせていくトレーニングとして有効だと考えます。

ビルドアップ走で得られる生理学的効果

乳酸性作業閾値向上

運動生理学的に得られる効果として乳酸性作業閾値向上が上げられます。

乳酸性作業閾値を改善するトレーニングとしてよく知られているのは閾値走(LT走)です。ビルドアップ走でも、閾値走と同程度の強度までペースアップすることで、閾値改善効果を得ることができます。

最大酸素摂取量(VO2max)向上

およそ90%HRmax以上の強度までペースアップすると、VO2max向上効果を得ることができます。

らんしゅー

らんしゅー90%HRmaxは、およそ10kmのレースペース以上の速さが目安です。したがって、ビルドアップ走では一番最後にペースアップする際にこのスピードまで引き上げることが理想でしょう。

ただしVO2max向上が主目的の場合は、休息を挟んだインターバルの方が適しています。

ビルドアップ走のタイム・ペース設定方法

ビルドアップ走のタイム・ペース設定方法を解説します。次の順番で設定していきます。

- ビルドアップ走の目的を決める

- 目的に合った設定ペースを決める

- 設定ペースで維持する時間 or 距離を決める

ビルドアップ走の目的を決める

ビルドアップ走の目的を明確にします。

閾値改善が目的であれば、閾値改善に有効な強度域で維持する時間を長くすることが必要です。

VO2max向上を目的にした場合は、90%HRmax程度までペースアップしなければならないため、ビルドアップ走のラストはかなりきついランニングとなるでしょう。

一方、オフシーズンなど、ペースにこだわる必要性が低いシーンでは「調子に合わせて上げれるところまで上げる」といったアバウトな目的で良い場面もあります。

目的に合った設定ペースを決める

目的を決めたら、その目的を達成するためのペースを設定します。

閾値改善を目的としたビルドアップ走であれば、Tペースが最終目標のペースとなります。

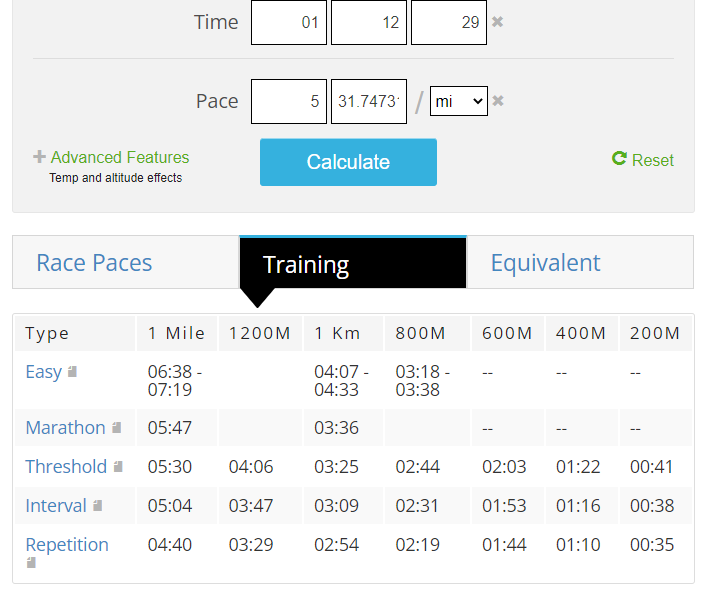

現在の自己ベストから、VDOT計算機を使い、適切なTペースを算出します。

次の例では、私自身のハーフマラソン自己記録1時間12分29秒を元に計算しています。ThresholdがTペースに相当しますので、3:25/km前後が目標のペースとなります。

設定ペースで維持する時間 or 距離を決める

目標となる設定ペースを決めたら、そのペースで維持する時間、もしくは距離を決めます。

ビルドアップ走ではウォーミングアップを兼ねることが多いので、ウォーミングアップの時間・段階的にペースを上げていく時間、目標ペースで維持する時間をそれぞれ設定します。

「どのくらいのペースで、どのくらい維持すべきか」の正解はありません。自分が快適にペースアップできるように設定しましょう。

目的別:ビルドアップ走の具体的メニュー例

私自身を例にして、ビルドアップ走の具体的メニュー例を考えてみます。以下はあくまでも例です。目的と適切な強度が分かっていれば、自分自身で調整することが出来ます。

以下のメニュー例はハーフマラソン1時間12分である私の場合の設定ペースで記載しています。自分自身の走力に合わせて、ペースは調整してみてください。

メニュー例①:閾値改善が目的

0~5km 4:00/km(Easyペース上限)

5~10km 3:40/km(マラソンペース)

10~15km 3:25/km(Tペース)

Total 15km

閾値改善を目的にしたビルドアップ走です。ラスト5kmはTペースまで上げます。

10kmまでで結構な負荷がかかっていますので、比較的きついトレーニングとなります。

メニュー例②:VO2max(最大酸素摂取量)も意識

0~5km 4:30/km(Easyペース下限)

5~10km 3:50/km(マラソンペース遅め)

10~13.5km 3:35/km(ハーフマラソンペース)

13.5~15km 3:10/km(インターバルペース)

Total 15km

最後1.5kmをインターバルペースまで上げ、VO2maxへの刺激も意識したビルドアップ走です。

13.5kmまでにマラソンペースまでペースアップします。最後VO2maxペースまで上げ切ります。

体の酸素摂取量が十分に高まっているため、最後ペースアップしている時間はほぼ全てVO2maxへ有効な刺激となるでしょう。

ビルドアップ走を効果的に行う方法まとめ

最後に、ビルドアップ走を効果的に行う方法についてまとめます。

- 目的に合わせてペース、時間の設定をする

- 生理学的に得られる効果は乳酸性作業閾値(LT値)改善、VO2max(最大酸素摂取量)向上

- 「時短トレ、体の調子に合わせられる、ペース感覚が身に付く」というメリットがある

- 現在の自己ベストから、得たい効果に合わせたペース設定をする

ビルドアップ走に取り組もうと思っている方に参考になればと思います。

コメント