※「ランニングを科学する」では、筆者の知識・経験のアップデートと共に都度改定を行っています。改訂履歴は記事の最後に記載しています。

マラソン・ランニングパフォーマンス向上のための筋力トレーニング

- フルマラソンに筋トレは必要?

- 筋トレは毎日やるべきなの?

- マラソンのための筋トレは高負荷と低負荷のどちらがいいの?

私は社会人から本格的にランニングを始めた市民ランナーです。月500km程を走り競技志向でランニングに取り組んでいます。

最近のマラソン界では、トレーニングの一環として筋トレを導入する選手が活躍しています。

大迫傑選手や、先日びわ湖毎日マラソンで日本記録を出した鈴木健吾選手も、筋力トレーニングを精力的に行っているとのことです。

5000mやマラソンの世界エリートランナーのトレーニングメニューを見ても、ほとんど例外なく筋トレが組み込まれています。

客観的な実績を見ると「筋トレを行うことでマラソンをはじめとした長距離種目におけるパフォーマンスも上がりそうだ」といえそうです。

一方で、筋トレをすることによってランニングトレーニングで培った持久力が損なわれたり、筋量の増加で体が重くなり、パフォーマンスへ悪影響を及ぼしてしまうと考えている指導者もいます。

そこで今回は、筋トレが体に与える影響、長距離種目のパフォーマンスを向上させる筋力トレーニングの方法論を、最新の研究結果を参照しながら紹介していきます。

- エリートランナーは筋トレを取り入れ高いパフォーマンスを発揮している

- 筋力トレーニングとマラソン、ランニングのパフォーマンスは直結しない

- 持久性パフォーマンスへの悪影響が示された証拠はない

- 筋トレによって最大筋力向上、運動効率Up、怪我防止効果等が得られる

- 持久性トレーニングは筋パワー向上に悪影響を与える

- 高負荷低回数の筋トレが効果的

結論:筋トレはパフォーマンス向上に直結しない

はじめに結論を述べると、筋力トレーニングが、マラソン・ランニングパフォーマンス向上に効果があるのかについて明確に示した、研究結果・証拠はありません。

筋トレは持久性パフォーマンスの向上に直結はしない、が定説です。

これまで、限られた状況・期間での持久性パフォーマンスと筋トレの関係性を調査した結果はいくつか報告されているものが有ります。

長期的に調査した結果はほとんどなく、各研究で報告結果が矛盾するものも多くあります。

しかし、過去の様々な研究結果から、過度な筋肥大による体重増加等を除いて、持久性パフォーマンス向上に対する筋力トレーニングの悪影響は示されていません。

※ただし、筋トレにより発生する急性の筋疲労は短期的に持久性パフォーマンスを低下させます

持久性パフォーマンスを向上させるために筋力トレーニングを導入することに対して、パフォーマンスが低下してしまう不安を感じる必要はない、と言えます。

実際にエリートランナーは筋力トレーニングを取り入れることで高いパフォーマンスを発揮しています。

本記事では、持久性パフォーマンスを向上させるための筋トレ方法論に絞って話を進めていきます。

筋トレによる「筋肥大・最大筋力向上・筋パワー」向上を主目的にしながらも有酸素運動を同時に行い、体を絞っていきたい方に対しても有益な情報を提供していきます。

本記事は一部が「コンカレントトレーニング―最高のパフォーマンスを引き出す「トレーニング順序」の最適解」を参考にしています。

本書は最新の研究をメタアナリシス法を使って調査を進めているため、最新のエビデンスを網羅できており、最も確からしい情報となっています。

さらに詳しく知りたい方は、是非本書を手に取ってご覧ください。

マラソンのための筋力トレーニング具体例 まとめ

マラソンのための筋力トレーニングを具体的に示します。大きく分けて、以下の2種類に分けられます。

- 最大筋力向上・筋パワー向上を狙った高負荷低回数での筋力トレーニング(ウェイトトレーニング)

- 補助的なトレーニング

ウェイトトレーニング

ウェイトトレーニングは、最大筋力向上・筋パワー向上が目的となります。

スクワット、ブルガリアンスクワット、デッドリフト、ランジ等、一般的な下半身のウェイトトレーニングを行うとよいでしょう。

スクワットと言っても、フルスクワット・ワイドスクワット・ナロウスクワットなど、デッドリフトにも、ルーマニアンデッドリフト、ストレートレッグデッドリフトなどのバリエーションがあります。

ウェイトトレーニングは、ランニング動作とは似ていない動きの中で行うトレーニングです。ウェイトトレーニングは持久性パフォーマンスには直結しにくいです。

ウェイトトレーニングは、持久力の土台を作り上げる基礎として取り組みましょう。最大筋力や筋パワーを向上させた後に、バウンディングや坂ダッシュを行うことで、ランニング動作に結びついていきます。

補助的なトレーニング

補助的なトレーニングは、怪我の予防・姿勢を正しくすることなどが目的です。具体的な補助的トレーニングは、次の記事で詳細に紹介していますのでご参照ください。

体幹トレーニングなども、補助的なトレーニングの位置づけです。

補助的なトレーニングをやればマラソンで記録が向上する、ということはありません。

補助的なトレーニングを行うことで怪我をしにくい体を作り、ハードな練習に耐えらえるようにする。結果的に記録が伸びていく、といったイメージです。

筋トレを行うことにより期待される効果と方針

筋トレを行うことによる効果をまとめると次の通りです。

- 最大筋力向上

- 爆発的な筋発揮能力向上(筋パワー向上)

- 種目に特異的な動作への移行

- 運動効率の改善、障害発生率の低下(=ケガの予防)

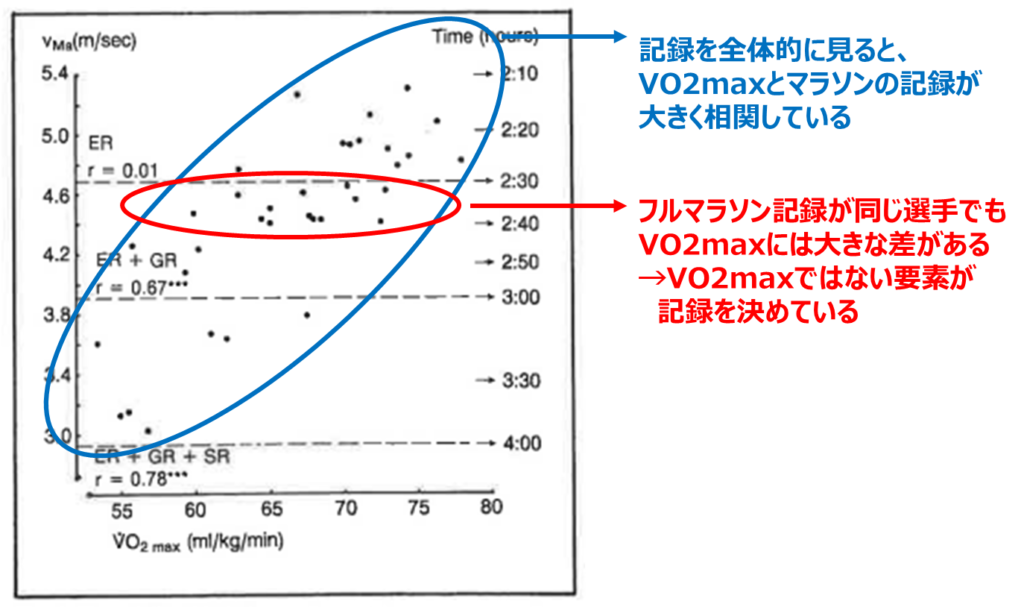

長距離種目は、低いレベルからエリートランナーまでを広くとらえると、最大酸素摂取量(VO2max)に代表される有酸素能力と記録が有意に相関しています。

しかし、エリートランナー同士で比較すると、最大酸素摂取量と記録の相関関係が弱いものになってしまうことが分かっています。

その要因として考えられることは、ランニングエコノミーやスプリント能力がパフォーマンスの決定要因の一部となっている、ということです。

分かりやすい例で言うと、5000m等短めの距離では、レース終盤のスプリント勝負になることもあり、競技成績を上げるためには最大スピード値が高い必要があります。

また、エリートランナーが行っている筋力トレーニングを見ていると、必ずしも筋パワーを高めるトレーニングのみを行っているわけではないことが分かります。

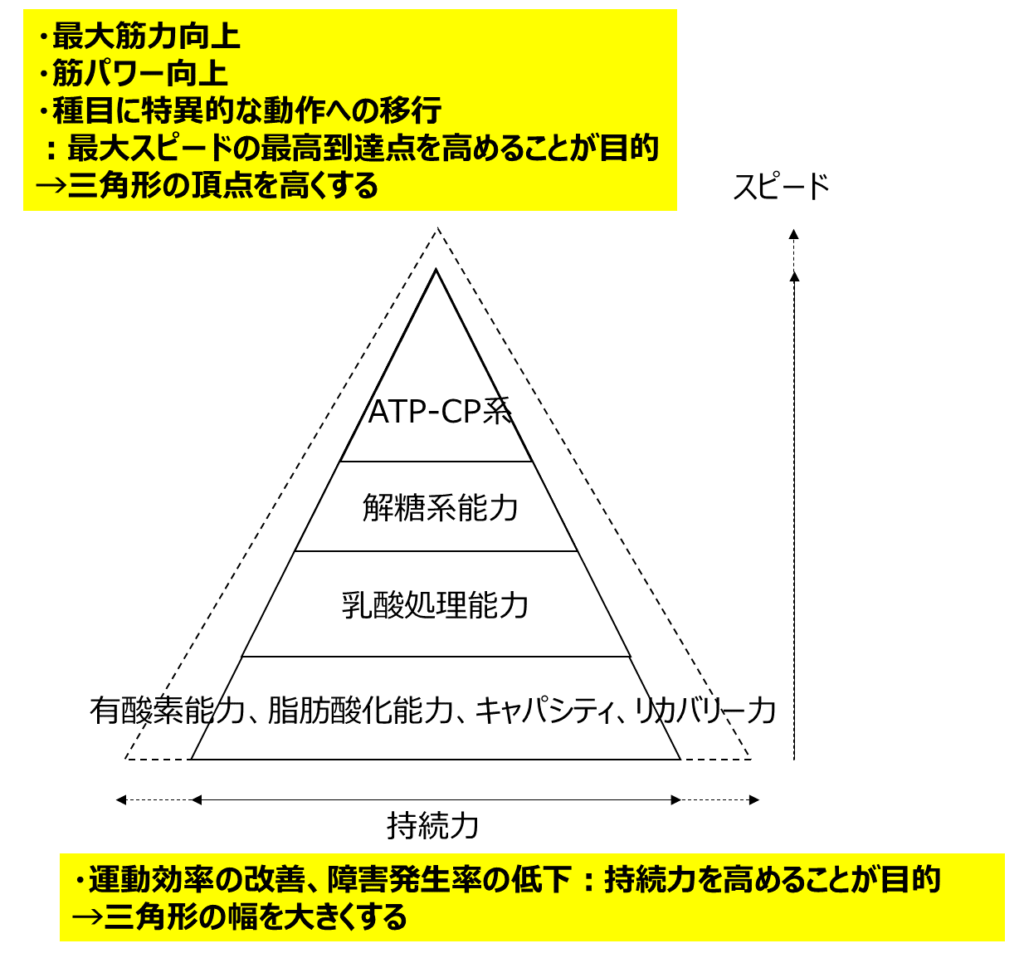

筋トレによって得られる効果を図示すると、次のようになります。

図のピラミッドは、持久性パフォーマンスに影響する代謝機能を表しています。

筋トレによって発揮できるパワーが向上すると、到達できる最大スピード値が高まります。

また、運動効率の改善や障害発生率の低下を獲得することで、ランニングパフォーマンスの土台となる基礎力が上がります。

以下では、それぞれの効果を得るための、筋力トレーニング方針を示します。

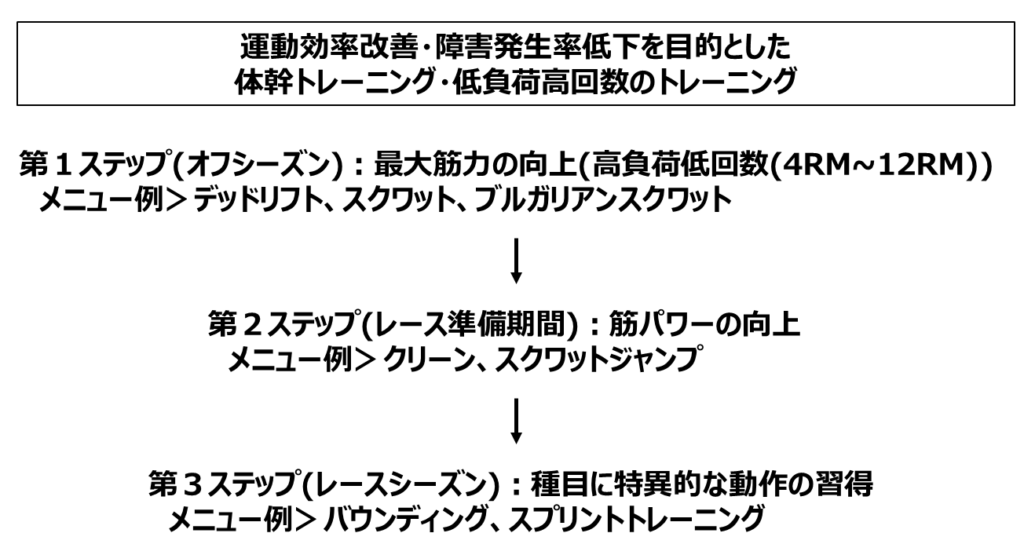

筋トレスケジュールの全体像

レースシーズンに向けて、筋力トレーニングは次のスケジュールで進めます。

最大筋力向上

最大筋力を向上させるには、高負荷(4RM~12RM)・低速度の動作でトレーニングを進めます。

具体的な種目名で言うと、スクワットやデッドリフト、ブルガリアンスクワット等が該当します。いわゆる、「ウェイトトレーニング」です。

ただし、最大筋力を向上させることが直接、持久性パフォーマンスに結び付く可能性は低いです。

最大筋力向上トレーニングの目的は特定の神経筋の適応を促進し、最大発揮筋力を高めることであるためです。

最大筋力は様々な動作の土台となる部分です。従って、最大筋力向上を狙ったトレーニングは主にレースシーズンに行うのではなく、レースが終わったオフシーズンなどに実施します。

しかし、シーズン中も最大筋力を維持する必要があるため、筋力を維持するためのトレーニングだけを続けていくことになります。

理想的なスケジュールとしては、オフシーズン中は週2回程度の最大筋力向上トレーニングを実施します。

筋パワー向上

中~高負荷で比較的速い速度で行い、力発揮速度を高めます。種目としては、クリーンやジャンプスクワット等があります。

最大筋力向上を狙ったトレーニングで得た筋力を素早く発揮するためのトレーニングとなります。

筋パワー向上を狙ったトレーニングは、持久性パフォーマンスに結びつきやすいです。

レースシーズンに入ってからは、純粋な最大筋力向上トレーニングはほとんど行わなくなる一方で、筋パワー向上を狙ったトレーニングを週1回程度の頻度で行っていきます。

最大筋力を最低限維持しながら、力発揮速度を維持、もしくは高めることが可能となります。

種目に特異的な動作の習得

筋パワー向上を狙ったトレーニングが進んできたら、徐々に反動を用いた、種目の動作に近い低負荷高速度のトレーニングを導入していきます。

バウンディングやスプリントトレーニングがそれに当たります。

一般的にはプライオメトリックストレーニングとも言われます。種目特有の動作にかなり近くなるため、これまでに高めてきた最大筋力や筋パワーを活かすためのトレーニングとなります。

ウォーミングアップに取り入れたり、ドリルトレーニングとして行うことで、体へ馴染ませていくことが望まれます。

運動効率の改善、障害発生率の低下(=ケガの予防)

ランニングパフォーマンスに結び付く筋トレとは別に考える必要があるのが、運動効率改善・障害発生率低下を狙った筋トレです。

推測にはなりますが、一般的な市民ランナーが行えている筋トレと言えば、主にこれらに当たるのではないでしょうか。

具体的には、体幹トレーニングや低負荷・高回数でのトレーニングが該当します。

①特定の筋肉にフォーカスしてさらなる筋力向上を目指す、②局所的な筋持久力の向上、③骨や腱の適応・姿勢制御の向上による運動効率向上及び怪我の予防となります。

これらのトレーニングは、「練習のための練習」という位置づけであったり、怪我を予防して本当に行いたい練習を継続して行うための土台作りとして取り入れるべきものとなります。

ランナーにとっては筋力低下を防ぐ手段である

特にマラソンランナーにとっては、最低限の筋力維持のために筋トレを行うことが推奨されます。

体がエネルギー不足に陥ったり2時間以上の長時間運動を行うと、人体におけるたんぱく質の分解が合成よりも旺盛になるため、骨格筋の分解が発生します。

下半身の筋肉はランニング動作でつかわれているため筋力維持されやすいですが、特に上半身はランニングにおいて筋力発揮される場面が少なく、放っておいたらどんどん筋力が落ちていきます。

筋力低下が過度に進むと、ランニングに必要な体幹部の筋力なども低下するため、長時間のランニング動作に支障をきたす可能性があります。

そのような現象を防ぐためにも、ランナーは最低限の筋トレは必要になると考えています。

筋肉の分解を防ぐ方法は、他にもあります。詳しくは次の記事で解説していますのでご参照ください。

持久性トレーニングと筋トレの相互干渉作用について

長距離種目に取り組んでいるランナーであれば、筋トレとランニングを同時に行うことになります。

ランナーからすると、筋肥大による持久性パフォーマンスへ悪影響を心配します。

筋トレをメインに行っており、体脂肪率を落とすためにランニングを行っている人からすると、持久性トレーニングが筋肥大を妨げる可能性について心配します。

一般に、筋トレ(レジスタンストレーニング)と持久性トレーニングを同時に行うことをコンカレントトレーニングと呼びます。ここでは、持久性トレーニングと筋トレが相互に与える影響を紹介します。

筋肥大による持久性パフォーマンスへの影響

「筋肥大」が起こり、筋繊維断面積が増加すると、筋細胞内外の拡散距離が増加してしまうため、グルコースや遊離脂肪酸を細胞内外へ輸送するのに不利になってしまうことが考えられます。

しかしこれまでの研究結果から、持久性パフォーマンス向上に対する筋力トレーニングの負の影響は示されていません。

筋肥大によって体重が大幅に増加した場合は、持久性パフォーマンスは落ちてしまう可能性はありますが、体重にさほど変動がない程度の筋肥大であれば、悪影響はないことが分かっています。

持久性トレーニングは筋肥大を妨げない

結論から言うと、過去の様々な研究から、「持久性トレーニングは筋肥大を妨げない」ことが分かっています。

筋肥大を得るために必要な条件は次の通りです。

- 筋力トレーニング方法

- 摂取カロリーを消費カロリーよりも大きくすること

- 糖質、タンパク質を十分に摂取すること

それぞれの条件について具体的に述べることは本記事の趣旨とそれるため割愛します。

「筋パワー向上」は明確に悪影響を受ける

持久性トレーニングと筋トレを並行して行うと、筋トレによる筋パワー向上効果減ってしまうことが示されています。

その要因として考えられているのは、持久性トレーニングによって発生した疲労によって、筋パワー向上トレーニングの質が低下してしまうことです。

この悪影響をできるだけ少なくするための戦略としては、次のことが提唱されています。

- 持久性トレーニングは1回当たり30分程度、軽いものとする。

- 持久性トレーニングは週3回以下とする

- 持久性トレーニングと筋トレを同日に行う場合は筋トレ→持久性トレーニングの順番とする

これらの注意点を守ることで、持久性トレーニングによる筋パワー向上への悪影響を可能な限り小さくすることができます。

「高負荷低回数」か「低負荷高回数」か

マラソン自体が、比較的低強度な運動を長く続ける種目であることから、行うべき筋力トレーニングも「低負荷高回数」とすべき、と考えられているのが一般的なのでしょうか。

しかし、これまでで述べてきた通り、筋トレの目的によって筋力トレーニングの内容も変えていく必要があります。

持久性パフォーマンス向上には「高負荷低回数」のトレーニングが有効

持久性トレーニングと組み合わせて行う筋力トレーニングは、「高負荷低回数(1RMの85%程度で5~8回)」が効果的であることが示されています。

筋トレを行うことで最大スピード値向上効果を得るためには、最大筋力向上トレーニングや筋パワー向上トレーニングを行う必要があります。

これらの効果を得るためには、高負荷低回数のトレーニングを行う必要があります。

高負荷低回数の筋力トレーニングが持久性パフォーマンスの向上に良い影響を与えた事例を紹介します。

トレーニングを積んだ自転車競技選手が、週2~3回の高負荷筋力トレーニング(1RMの85%以上)と持久性トレーニング(30時間以上/週)を実施すると、45分のタイムトライアルで記録が向上しました。

他の例においても、低負荷の筋力トレーニング(1RMの80%以下)では有意な効果が見られなかったのに対し、高負荷の筋力トレーニングを組み合わせることで効果が得られたと紹介されています。

低負荷高回数の筋力トレーニングの役割

低負荷高回数のトレーニングは、運動効率向上や障害発生率低下などが主な目的です。また、ピンポイントの部位で筋肥大を獲得したり、筋持久力を高める狙いもあります。

低負荷高回数のトレーニングをトップランナーが実践している例として、箱根駅伝常連校である青山学院の「青トレ」が挙げられます。

原監督が率いる青山学院大学の「青トレ」を見ても、コアトレーニングと呼ばれる類であり自重を使っているため、高負荷な筋トレとは言えません。

また、神経的な適応が目的一つとして挙げられます。

神経的な適応は、筋肉の稼働率を上昇させることと同義です。低負荷高回数の筋トレで「意識的に使える筋肉」を増やせる可能性があると考えられます。

重要ポイントまとめ

長距離種目での持久性パフォーマンスを向上させるための筋力トレーニングにおける重要ポイントをまとめます。

- 筋トレが持久性パフォーマンスに悪影響を与えることはない

- ランナーにとって筋トレの目的は最大スピード値の向上と運動効率向上及び怪我の予防

- 持久性トレーニングは筋トレの筋肥大効果に悪影響を与えないが、筋パワー向上効果には明確に悪影響がある

- 筋パワー向上効果への悪影響を減少させるための戦略がある

- 筋トレの目的によって、「高負荷低回数」「低負荷高回数」の筋トレを使い分ける

私と同じように、筋力トレーニングをやるべきかどうかで悩んでいる市民ランナーの方は多いと思います。

悩む理由は、そもそも時間が無い中トレーニングを行っているため、ランニングか筋トレのどちらかしかできない、という状況があるから、と思われます。

エリートランナーの場合、筋トレに取り組むことで高いパフォーマンスを発揮している例があります。記録が伸び悩んでいる方は是非一度取り入れてみてはどうでしょうか。

参考文献:

コメント