※「ランニングを科学する」では、筆者の知識・経験のアップデートと共に都度改定を行っています。改訂履歴は記事の最後に記載しています。

【永久保存版】陸上長距離・マラソンのための補強トレーニングメニュー9選

- 陸上長距離で記録向上には補強トレーニングや体幹トレーニングが必要?

- 補強トレーニングと体幹トレーニングの違いは?

- ランニング、マラソンに必要な補強トレーニングが知りたい

陸上種目に取り組んでいる方の間では、補強トレーニングが広く取り入れられています。また、エリートランナーでも補強トレーニングやウェイトトレーニングを取り入れることが一般的となっています。

しかし、補強トレーニングの効果を実感できない学生の方や、補強トレーニングを取り入れようかどうか迷っている市民ランナーも多いと思います。

私自身は、社会人から本格的にランニングを始めた市民ランナーです。月500km程走り競技志向でランニングに取り組んでいます。

2023年時点での自己ベストはハーフマラソン1時間12分29秒です。

高校まではサッカー部、大学では陸上跳躍種目に取り組みました。それら競技と並行して既に10年以上、補強トレーニングやウェイトトレーニングに取り組んできました。

しかし社会人になってからは仕事・家事・育児と忙しく、走ること以外のトレーニングはほとんど行っていませんでした。

その結果、思いもよらない想定外の怪我をしたり、記録が伸び悩んだ経験をしました。そのような経験をして、補強トレーニングの重要性を改めて理解しました。

ここでは、補強トレーニングの目的が分からなかったり、優先度が下がってしまっている方に対して、目的や効果を解説し、厳選した補強トレーニングを紹介します。

本記事で紹介する補強トレーニングは、マラソンやランニング等の長距離種目に取り組んでいる方が怪我をしない体づくりをし、最終的に記録を伸ばすことが目的です。

陸上長距離向け補強(体幹)トレーニング一覧

本記事でおすすめする、陸上長距離向け補強トレーニング一覧です。

| 種目 | 部位 | メニュー例 | 説明リンク |

|---|---|---|---|

| ブルガリアンスクワット | 大殿筋 | 10回 ×3set | 説明 |

| サイドプランクニートゥチェスト | 中殿筋 | 15回 ×3set | 説明 |

| ランナーズタッチ | お尻全般 | 10回 ×3set | 説明 |

| クラムシェル | 深層外旋六筋 | 15回 ×3set | 説明 |

| リバースクラムシェル | 小殿筋 | 15回 ×3set | 説明 |

| アブローラー | 腹直筋・腹斜筋 | 15回 ×3set | 説明 |

| 呼吸筋トレーニング | 呼吸筋(腹横筋・腹斜筋) | 10分 /1日 | 説明 |

| プッシュアップ | 大胸筋 | 15回 ×3set | 説明 |

| ワンハンドローイング | 広背筋 | 15回 ×3set | 説明 |

補強トレーニングとは?体幹トレーニングとの違い

補強トレーニングとは「補強」という名の通り、自分が取り組んでいる専門種目では不足する部分を補うトレーニングです。

高い負荷をかけて行うウェイトトレーニングも補強トレーニングとして行われることもあります。

補強トレーニングは体幹部位(腹横筋・腹斜筋・横隔膜など)だけではないため「補強トレーニング=体幹トレーニング」ではありません。

補強トレーニングの目的・効果

補強トレーニングの目的は次の通りです。

- ハードなランニングトレーニングをしても怪我しない体づくり

- 最大筋力を向上させ、最大スピードを上げる

体幹トレーニングを行う目的として「ランニング中の姿勢を安定させる」が広く認識されていますが、それこそ、ランニング中の姿勢であれば「ランニング」で身に付けるべきです。

ランニングでは不足する筋力を補うこと、ランニングではかけることができないような高い負荷をかけることで、補強トレーニングの効果を得ることができます。

補強トレーニングだけでは速くならない

上で述べた通り、補強トレーニングはあくまでも自分が専門としている種目の「補助」です。補強トレーニングを行ったからと言って、そのまま速くなる、といったことはありません。

目的が「怪我しない体づくり」であれば、補強トレーニングを行うことで、以前よりも高い負荷をかけたランニングトレーニングができるようになります。

目的が「最大筋力を上げる」であれば、高まった最大筋力を発揮するための坂ダッシュやスプリントトレーニングを行うことでランニング動作に結び付きます。

補強トレーニングを記録向上に結び付けるには、段階を踏む必要があります。

ランニングトレーニングのみを行ったことで怪我した実例(管理人)

私自身が補強トレーニングの重要性を改めて感じたのは、ランニングトレーニングのみを行っていたことで、筋力の低下、最終的に怪我につながってしまった経験をした時です。

記録向上を狙って食事量を抑えた減量をした際、狙い通り体重を減らすことはできましたが、ランニングトレーニング以外のトレーニングを行わなかったことで、大事な筋力が低下しました。

その結果、記録が伸びないだけではなく、股関節を外旋させるときに働く深層外旋六筋を痛め、坐骨神経との癒着等により長期間の競技離脱を余儀なくされました。

マラソンに補強トレーニングは必要なのか?

仕事・家事・育児等で忙しい市民ランナーにとっては、走ること以外のトレーニングに時間を割くことが難しいと思います。

私の考えとしては、個人差はあるものの「補強トレーニングは必要」だと考えています。

その人のランニングフォームや骨格の形によって、補強トレーニングを行わなくても怪我しない人も多くいることは事実です。

しかし、ランニングトレーニングのみを行うと、ランニングに使われる部位は継続的に鍛えられますが、補助的に使われる部位、もしくは使われない部位は筋力低下が起こる可能性があります。

ランニングに対して優先度が低い筋力が相対的に低下してしまうことで違和感や怪我が発生すると考えられます。

市民ランナーがランニングの一部を補強トレーニングに置き換えることで、一見、記録を向上させるためには遠回りのように感じますし、実際にそうなる可能性も高いです。

しかし、長い競技人生を考え「怪我せず健康に走る続ける」ために、補強トレーニングを地道に行うことをおすすめします。

補強トレーニングに必要なおすすめ器具

補強トレーニングを行うために、あると便利なトレーニング器具を紹介します。

省スペースで済み、比較的安価に購入できるものであるため、検討してみてください。

腹筋ローラー(アブローラー)

腹筋に関しては、腹筋ローラーさえあれば十分、というくらい、万能なトレーニング器具です。体幹を固定するプランクや仰向けで行うクランチよりも、圧倒的に高い負荷をかけることが可能です。

トレーニングフォームが少し難しいですが、正しいやり方で行えば、骨盤の安定などにもつながります。

多くの商品種類がありますが、車輪が2つになっていて安定性が高く、ばねなどが付いていないものであればどれでもよいと思います。

バランスディスク

補強トレーニングにバランスディスクを導入することで、あえて不安定さを作り出し、普段補助的に使われる「姿勢を安定させる筋肉」を積極的に使うことができます。

例えば、地面で行うだけだと負荷が低いサイドプランクでも、バランスディスクの上で行うことで、股関節の内旋・外旋を行うインナーマッスルが使われます。

補強トレーニングの目的に合致しているトレーニング器具です。

私はAmazon限定ブランドの商品を買っていますが、全く品質に問題はありませんでした。

トレーニングチューブ(トレーニングバンド)

トレーニングバンド(トレーニングチューブ)を使うことで、重りでは負荷をかけにくい姿勢でのトレーニングに対して、負荷を高めることが可能になります。

下で説明するクラムシェル・リバースクラムシェルでは、トレーニングバンドを使用して負荷を高めています。

Amazonでかなり安く購入できましたが、品質には全く問題がありませんでした。

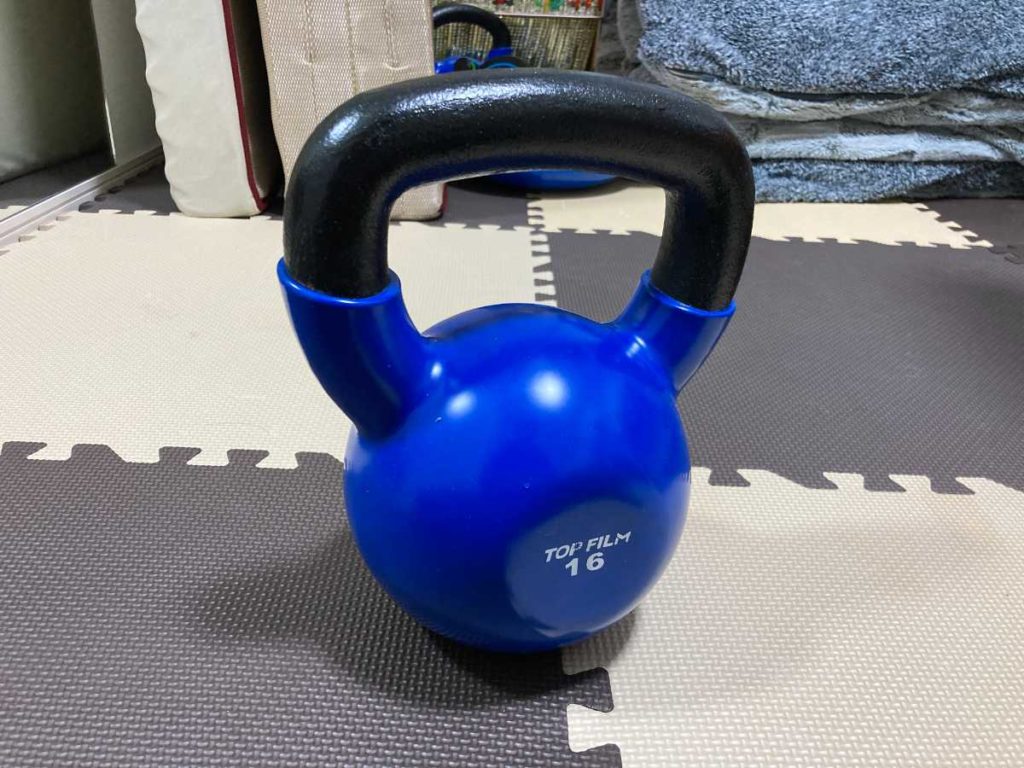

ケトルベル(ダンベル)

最後はケトルベルです。

最大筋力を向上させることを目的とした場合、自重だけでは負荷が不足します。

重さが変えられないデメリットはありますが、持ちやすさ・扱いやすさの点で、ダンベルよりも使いやすいと感じています。

以下で説明するベンチステップアップやブルガリアンスクワットは基本的に片足で行うトレーニングであり、ケトルベル程度の重量でも十分な高負荷をかけることが可能です。

ケトルベルは高いものから安いものまでピンキリです。おすすめとしてはゆかを傷つけにくいラバーコーティングされている商品が良いです。

呼吸筋トレーニング器具(エアロフィット)

腹横筋等のインナーマッスルを鍛えるのに最も適切なトレーニングは呼吸筋トレーニングです。

らんしゅー

らんしゅー呼吸筋トレーニングを行うことで、マラソンをはじめとした長距離種目のパフォーマンスを上げることができる可能性があります。

少々値段は高いですが、クロストレーニングとしても有効な呼吸筋トレーニングが行える器具としてエアロフィットがあります。

詳細なレビューは次の記事で行っていますので、是非ご参照下さい。

部位別補強トレーニング9選

以下では、私自身でも実践している、陸上長距離に必要だと考える補強トレーニング9選を紹介します。

マラソンで有名な大迫傑選手が過去に所属していた、ナイキオレゴンプロジェクトで導入されていたトレーニング等を参考にしています。

それぞれの種目実施方法やフォームについて、Youtubeの中から、私が確認して最も参考になる動画を厳選しました。

陸上長距離向け補強トレーニング一覧です。

| 種目 | 部位 | メニュー例 | 説明リンク |

|---|---|---|---|

| ブルガリアンスクワット | 大殿筋 | 10回 ×3set | 説明 |

| サイドプランクニートゥチェスト | 中殿筋 | 15回 ×3set | 説明 |

| ランナーズタッチ | お尻全般 | 10回 ×3set | 説明 |

| クラムシェル | 深層外旋六筋 | 15回 ×3set | 説明 |

| リバースクラムシェル | 小殿筋 | 15回 ×3set | 説明 |

| アブローラー | 腹直筋・腹斜筋 | 15回 ×3set | 説明 |

| 呼吸筋トレーニング | 呼吸筋(腹横筋・腹斜筋) | 10分 /1日 | 説明 |

| プッシュアップ | 大胸筋 | 15回 ×3set | 説明 |

| ワンハンドローイング | 広背筋 | 15回 ×3set | 説明 |

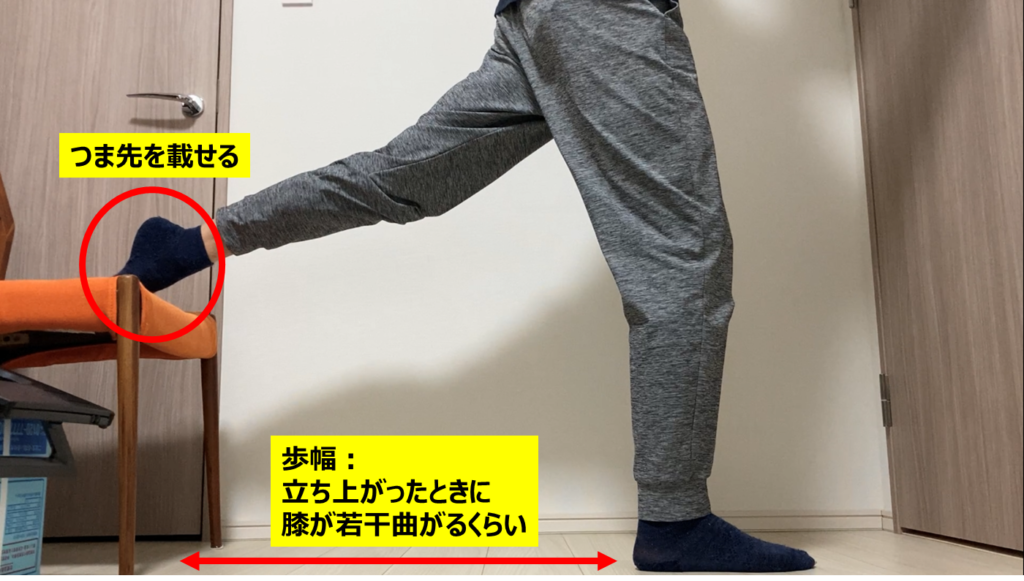

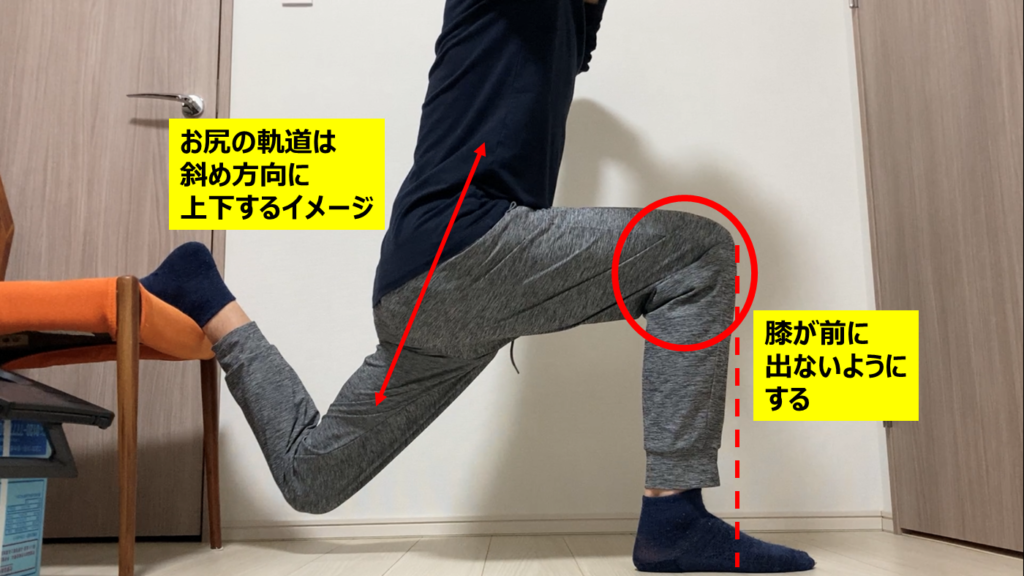

ブルガリアンスクワット(大殿筋)

大殿筋をターゲットにしたトレーニングで最もおすすめなのがブルガリアンスクワットです。ランニング動作にかなり近い種目です。

片足で行うスクワットであり、少し荷重するだけで高い負荷をかけることが可能です。荷重量によっては最大筋力も高めることができます。

両手にダンベルやケトルベルを持つことで、簡単に荷重することが可能です。

ブルアリアンスクワットはフォームが難しい種目なので、下記画像で少し詳しく解説します。

サイドプランクニートゥチェスト(中殿筋・腹斜筋)

ナイキオレゴンプロジェクトで導入されていたサイドプランクは、主に中殿筋をターゲットにしたトレーニングです。バランスディスクを使用することで、負荷を高めることが可能です。

フォームでの注意点は、腰が曲がらないようにすることです。

ランナーズタッチ(お尻全般)

ランナーズタッチでは、軸足側のお尻全体に刺激が入ります。主に、骨盤左右に傾くことを防ぐ中殿筋、股関節を伸展した時に働く大殿筋がターゲットです。

最大筋力を高める事には適していません。補助的に使われるインナーマッスルを含めて、刺激を入れるためのトレーニングです。

しゃがんだ際に、膝が内側に入ったりしないように、正面を向いたままにすること、背中を曲げないようにすること(腰をは反らないように)がポイントです。

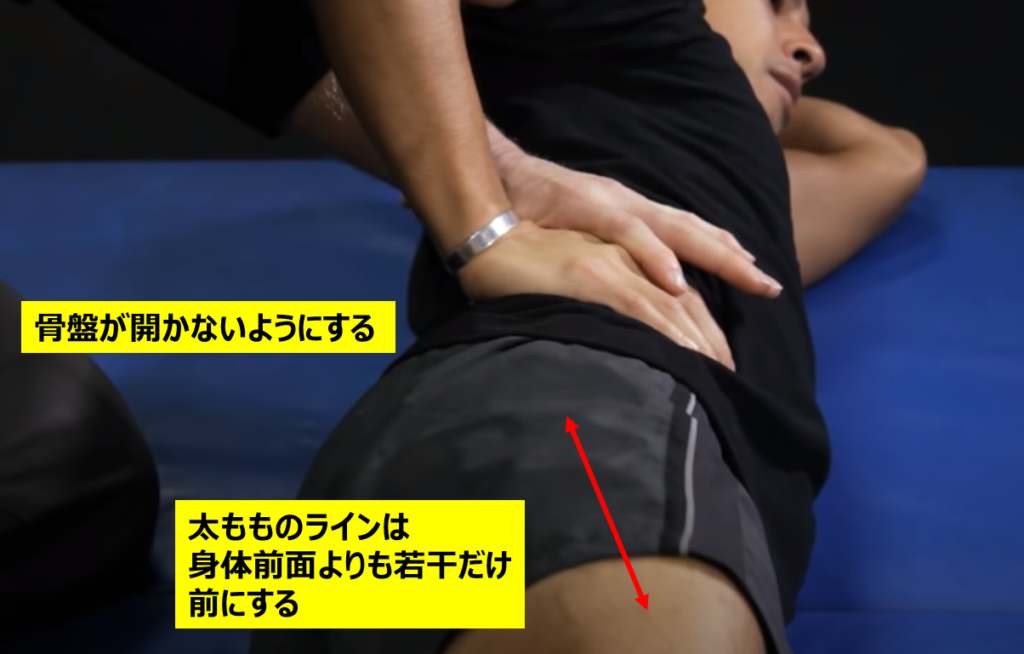

クラムシェル(深層外旋六筋)

股関節を安定させること・外旋させることに使われる深層外旋六筋を鍛えるトレーニングがクラムシェルになります。

深層外旋六筋が原因で座骨神経痛を誘発したり、股関節の怪我につながったりすることがあるため、軽視できない筋肉郡になります。

トレーニングバンドを使うことで、負荷を適切に高めることができます。

リバースクラムシェル(小殿筋)

小殿筋は軸足を接地した時に骨盤が傾かないように安定させるために働く筋肉となります。

中殿筋や小殿筋が相対的に弱くなると、股関節の深層外旋六筋が過剰に働くことになり、股関節の怪我などにつながります。

リバースクラムシェルについても、トレーニングバンドを使用することで負荷を高めることが可能です。

フォーム上の注意点は、クラムシェルと同様です。

アブローラー(腹直筋・腹斜筋)

アブローラー(腹筋ローラー)が最も効率よく腹筋を鍛えることができます。フォームが難しい種目ですが、次の動画が参考になります。

腰を反ってしまったり、ローラーを引き戻す時に下半身が先に動いてしまったり等、適切に腹筋に効かせることが難しい種目です。

しかし、正しいフォームで行うことができれば、腹筋だけでなく上半身全体に刺激が入る、かなり効率がいいトレーニングになります。

呼吸筋トレーニング(呼吸筋)

呼吸筋トレーニング器具を使用して、吸気と呼気を繰り返すトレーニングです。

専用器具が必要です。実施方法の動画と、器具の使い方記事を下記に紹介します。

プッシュアップ(大胸筋)

プッシュアップ(腕立て伏せ)は、上半身全体的に刺激が入る効率が良いトレーニングです。

下半身・体幹のトレーニングと比較すると優先度が下がりますが、週1~2回行っておくことで、上体の筋力が維持されます。

特に1500m以下の短い距離に取り組んでいるランナーの場合は、腕振りの強さが記録に直結してくるので、無視できないトレーニングです。

長距離向けであれば、ベンチプレスよりもプッシュアップの方がおすすめです。大胸筋だけでなく、腹筋を使って姿勢を維持する必要があり競技に結び付きやすいためです。

ワンハンドローイング(広背筋)

特に腕振りの動きに関わってくる筋肉である広背筋に刺激を入れるためのトレーニングです。

最大筋力を高める必要はありませんが、上半身のトレーニングを何もしていない場合、ランニングトレーニングを続けることによって、上半身の筋力低下が起こります。

腕振りやランニングフォームのバランスに支障が出てくる可能性があるため、筋力維持を目的として行う、と認識するのが良いでしょう。

補強トレーニングの実施頻度:同じ部位に対して週2~3回

補強トレーニングの実施頻度は、同じ部位の種目を週2~3回程度できればよいでしょう。

一度に時間がとることが難しい場合には、上半身・下半身のように分け、毎日少しづつ行うと、隙間時間を活用できます。

補強トレーニングは、最大筋力を高めることが狙いでない場合は追い込むことが目的ではありません。

本記事で紹介した動画を参考にして、正しいフォームで行うようにしましょう。

コメント