※「ランニングを科学する」では、筆者の知識・経験のアップデートと共に都度改定を行っています。改訂履歴は記事の最後に記載しています。

【2024年刈谷市かきつばたマラソン大会】 レースレポート

2024/2/11、愛知県刈谷市で開催された刈谷市かきつばたマラソン大会に出場してきました。

レース距離は10kmです。

私は社会人から本格的にランニングを始めた市民ランナーです。月500km程を走り、競技志向でランニングに取り組んでいます。

本記事は10kmのレースレポートになります。

レースの位置づけ

私は、2018年12月(社会人6年目)に本格的にランニングを始めました。大学4年~社会人1年目にも走っていましたが、その時はハーフマラソンで1時間24分程度の実力でした。

2018年に走り始めて以降の記録の推移は次の通りです。

- 2019年:1時間19分10秒

- 2020年:1時間14分40秒

- 2021年:1時間12分43秒

- 2022年3月:1時間12分29秒(名古屋シティマラソン2022)

私の自己ベストは2022年3月に記録した1時間12分29秒です。

昨年は怪我で、約4か月間ほとんど走ることができず、本格的に走り始めることができたのが6月頃でした。

2023年の最終的な記録は、2023年12月に走った東海市ハーフマラソンでの1時間17分39秒で、自己ベストからは程遠い記録となりました。

怪我から始まった今シーズンの最大目標は、2024年2月末のハーフマラソンに置いています。

その2週間前となるこのレースは、ハーフマラソンに向けた実践での最終刺激という位置づけです。

トレーニング内容としては、10kmでもパフォーマンスが出せるものになっていて、ある程度ピーキングはできていると感じています。

一方でテーパリングはほとんど行わないで臨むことになります。普段であれば週間走行距離110~120km/週程度で推移していますが、今回のレースに向けてはおよそ100km/週まで落としました。

テーパリングとしては、落とし足りないですが、一番のピークは2週間後のハーフマラソンに合わせているので、そこに向けて徐々にトレーニング量を落とす計画としています。

練習方針と現在の進め方

2023年12月に出場した東海市ハーフマラソンのレースレポートで、それまでのトレーニング変遷と方針を示しました。

2021年末から閾値トレーニングモデルに着目してトレーニングを進めていましたが、走力の伸びが停滞した事実を受け止め、2023年末からポラライズドトレーニングモデルに変更しています。

ただしこれはあくまでも、閾値トレーニングモデルを正しく遂行できていなかったことが原因です。

最近の中長距離界では、ダブルスレショルドを取り入れるエリートランナーも増加しており、レベルに合った適切な実施方法が存在すると考えています。

レースに近い時期にはポラライズドトレーニングモデルが有効と考えています。2023年12月から2024年2月末までの期間を2期間に分け、以下のような内容でトレーニングを行ってきました。

- 鍛錬期(1.5ヵ月):有酸素パワー向上

- 特異期(1.5か月):有酸素パワー→レース強度に近いトレーニングへ移行

具体的なトレーニングとしては、鍛錬期ではVO2maxインターバルトレーニングを中心に行いました。

特異期に入ってからは、少し強度を落としたCVインターバルトレーニングに移行し、特異期後半にはTペースへと移り、徐々にレースペースへと近づけていく内容にしています。

今回の10kmレースは、ちょうどCVインターバルトレーニングからTペースへのトレーニングに移る最終段階として出場するため、10kmに対してのピーキングとしては十分できていると感じています。

ハーフマラソン以降、調子は右肩上がりで向上してきました。自己ベストには届かないですが、それに近いパフォーマンスが出せるようになってきています。

日々のトレーニング内容はInstagramで発信をしています。

Instagramを始めました!

血中乳酸濃度と心拍数を測定しながら、怪我せず「楽に」速くなるトレーニングを追求します。

【トレーニング記録やレース結果】など、

ブログでは伝えきれない内容も発信しています!

ぜひ訪れてみてください^^

Instagramを始めました!

血中乳酸濃度と心拍数を測定しながら、怪我せず「楽に」速くなるトレーニングを追求します。

【トレーニング記録やレース結果】など、

ブログでは伝えきれない内容も発信しています!

ぜひ訪れてみてください^^

レース目標

今回の刈谷市かきつばたマラソン大会10kmのレース目標は33分44秒です。

この記録は2021年12月に出場したとよたエールマラソン2021ザ・チャレンジ10kmの記録です。

10kmの記録は、今でもこの記録が自己ベストです。今回のレースでは、この自己ベストを更新したいと考えています。

ハーフマラソンの記録に比べ、10kmの記録は少しパフォーマンスが低くなっています。当時、調子が上がらなかったタイミングの出場であったこと、とよたエールマラソンのコースがかなりのアップダウンがあるコースであったことが要因です。

今の実力では、ハーフマラソン自己ベストには届かないと感じていますが、10kmの記録であれば何とか達成できそうな水準だと感じています。

同じようなペースで走れるランナーが周りにいることを願うばかりです。

レースレポート

ではレースレポートです。

起床~レーススタート前

いつも通り4時に起きた。

昨晩はいつもより30分くらい寝るのが遅くなり21時30分頃の就寝だった。前回の東海市ハーフマラソンの時も、普段よりも寝る時間が遅くなったと書いてあった。

ガーミンの睡眠スコアは82点。最近は平均的に80~85点。寝起きも良く、自分の中ではちゃんと睡眠がとれていると感じている。

起床直後に家庭用インボディでいつも通り体組成を測定。体重66.9kg、体脂肪率9.7%。今日こそ値は高く出てしまったが、前回のレース出場時と比べて、徐々に体脂肪が減ってきていることは事実。

朝食はいつも通り、ご飯150g・目玉焼き2個・納豆1パック。普段なら走った後にプロテインを摂るが、今日は起床直後に摂っておいた。

プロテインを摂るタイミングには諸説あるが、私が使っているのは牛乳+ソイプロテインであり、摂取から吸収されるまでにある程度時間がかかるので、飲むタイミングは毎回朝のタイミングに固定している。

今回のランニングギア。

- ナイキ エアロスイフト シングレット

- 2XU MCSランコンプショーツ

- ナイキ ヴェイパーフライ3

- タビオ レーシングランメリノウール・5本指

- ザムスト プレシオーネ カーフ

- ザムスト プレシオーネ アーム

- ナイキ エアロビル フェザーライト バンフォレーテッド

- エアフライ AF-305 CYSP

今回からレースシューズをヴェイパーフライ3に変えた。

トレーニングでも何度か使ったし、2023年12月30日に走った10kmのテンポラン(35分00秒、3:30/km)でもいい感触だった。

前回レースまでは、メタスピードスカイを2年ほどレースシューズとして使ってきていたが、ヴェイパーフライ3を使ってみて、かなり感触であったため、今回変更してみることにした。

会場までの移動手段は電車のみ。受付時間が8時~9時20分であり、レース開始が10時40分。受付終了時間ギリギリでも、スタートまではかなり時間が空く。

妻と娘が起きてすぐに家を出る時間になった。会場までは歩きと電車を乗り継いでいく。何度か行ったことがあるので、道順も完全に把握している。

道すがらのコンビニでいつも通り、モンスターエナジー355mlを購入。本日のカフェイン戦略は朝6時のドリップコーヒー1杯と、レース2時間前のモンスターエナジーにした。

電車も予定通りに載ることができ、最寄りの駅から会場まで歩いた。道順も完璧。

会場について、受付へ。

受付をスムーズに終え、あとはレースまでにウォーミングアップをするだけになった。

まだレース開始までは1時間20分程度あり、すぐにウォーミングアップをしてしまうと、レース開始までに時間が空いてしまう。

また、一人で会場に来ているため、貴重品はどこかに預けなければならない。コインロッカーが体育館とスタジアムにあるようだが、スタジアムのコインロッカーは見つけられなかったため、体育館の更衣室にあるコインロッカーを使うことにした。

そうこうしているうちに、レース開始1時間前になったためゆっくりウォーミングアップを開始。ウォーミングアップシューズはノヴァブラスト4にした。

ウォーミングアップは5km程ゆっくり走った。

ウォーミングアップが終わっても、まだレースまで30分ほどある。招集は15分前だったため、ゆっくり着替え始めて会場に向かえばいい。

コインロッカーにすべての荷物を預け、スタート地点のスタジアムに向かった。

10時40分のスタート予定に対して、15分前の10時25分にはスタート地点についた。そこからスタートまで15分あったが、この時間、非常に寒い。。まだ暖かめな日だったからよかったものの、風が強かったらもっと寒かった。

待ってる15分間が非常に長く感じたが、いよいよスタート時間となった。

レース開始~レース後

刈谷市かきつばたマラソン大会がスタートした。

目標ペースは3:25/km前後だが、感じるきつさで無理はしないようにすることを心がけた。

スタート時は人込みでスピードが出せなかったが、スタジアムから公園に出た後は、人の間を縫って前に進むことができた。

およそ体感で10km維持できそうなスピードに到達したところで時計を見てみると、3:30/kmを表示していた。目標としていたペースよりも遅かったが、これ以上無理すると後半失速しそうだったので、このままいくことにした。

事前にコースを把握していなかったのだが、河川敷に出た後は、石畳みや芝生、砂利道を走るコースだった。アスファルトよりもスピードが出ない。

河川敷から堤防上に上がる部分では、石畳をジグザグに上る必要があり、これも結構なペースダウンになった。

それでも平均ペースを落とさないように、走りやすい道に出た後は、意図的に少しペースを上げた。あまりラップはきにしていなかったが、最初の3kmは、3:30→3:28→3:27/kmと刻んでいた。

体感的には結構きつい。「これで10kmもつかな」と少し不安になったが、このきつさのまま巡行することにした。

同じくらいのペースで走るランナーはいなかった。先に飛び出したランナーをすこしづつ抜いていく。後から抜かれることはなかった。

ほぼ5kmの折り返しと思われるところを過ぎると、どちらかというと追い風(微風だが)になった。地面もアスファルトで走りやすい路面が続いたため、きつさを感じながらも、3:30/km前後を維持することができた。

そのまま、ひたすら河川敷を巡行。しかし、当然折り返した後は、走ってきたコースを戻ることになるため、走りにくい石畳みと芝生をもう一度走ることになった。

ここで、一回抜いたランナーに抜き返された。後にも先にも、抜かれたのはこのランナーだけ。初めて後ろにつくことができた。

1人ではあったが、後ろで走ると、きつくてもハイペースを維持できる。これは助かったなと思った。

一番きつい、石畳みと芝生をやり過ごし、スタジアム周辺の公道へ戻ってきた。ペースはなんとか3:30/kmを維持できていた。残り2kmになって、「後2kmなら3:30/km以下を維持できるな」と確信。

残り2kmで、前を走っていたランナーをもう一人抜くことができた。後1kmでまだ少し余裕がある。「これはスパートできる!」と思った。

残り1kmを過ぎ、あと700mくらいかな、と思われるところからスパートした。しかし、まさかのここで差し込みが発生。これまで差し込みなんて起こったことはなかった。

脚的にも心肺的にもスパートできる余力はあったが、差し込みでペースは少し落ちてしまった。一度抜いたランナーにも抜き返されてしまった。

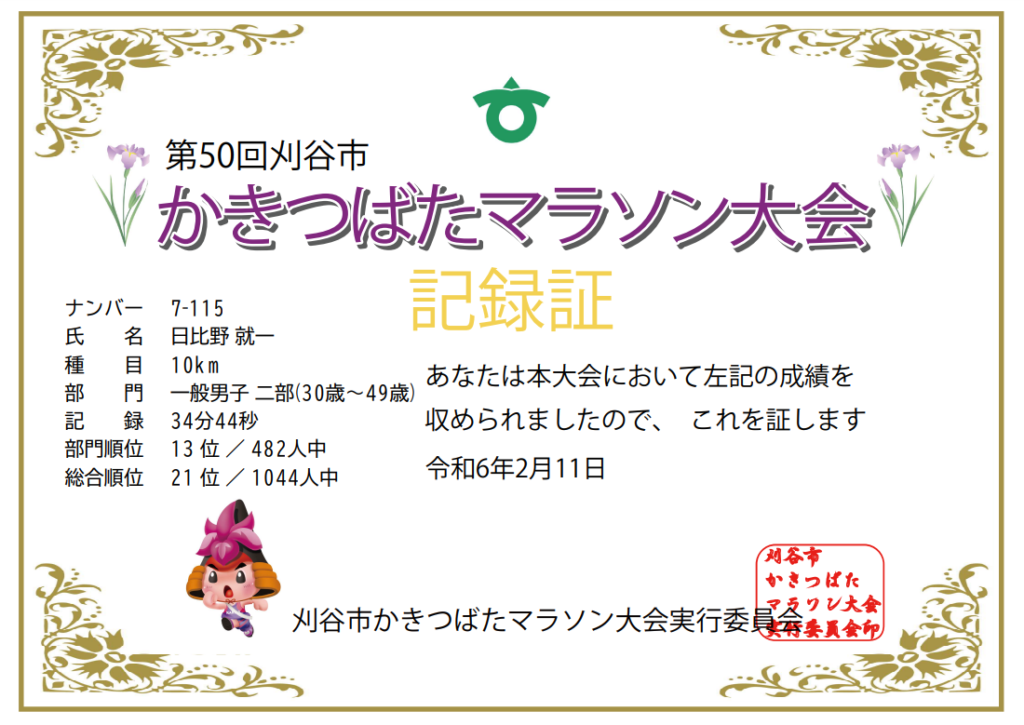

残り100mになるところで、ようやく差し込みが緩和された。最後の100mだけ頑張ることができた。結果は34分44秒でゴールした。

レース振り返りと今後の方針

レース記録は34分44秒(VDOT61.3)でした。目標としていた33分44秒は達成できませんでした。

しかし、走り終わったときの間隔として、まだ多少の余裕がありました。レース翌日以降も疲労度は低く、力を振り絞ったときのような疲労感はありませんでした。

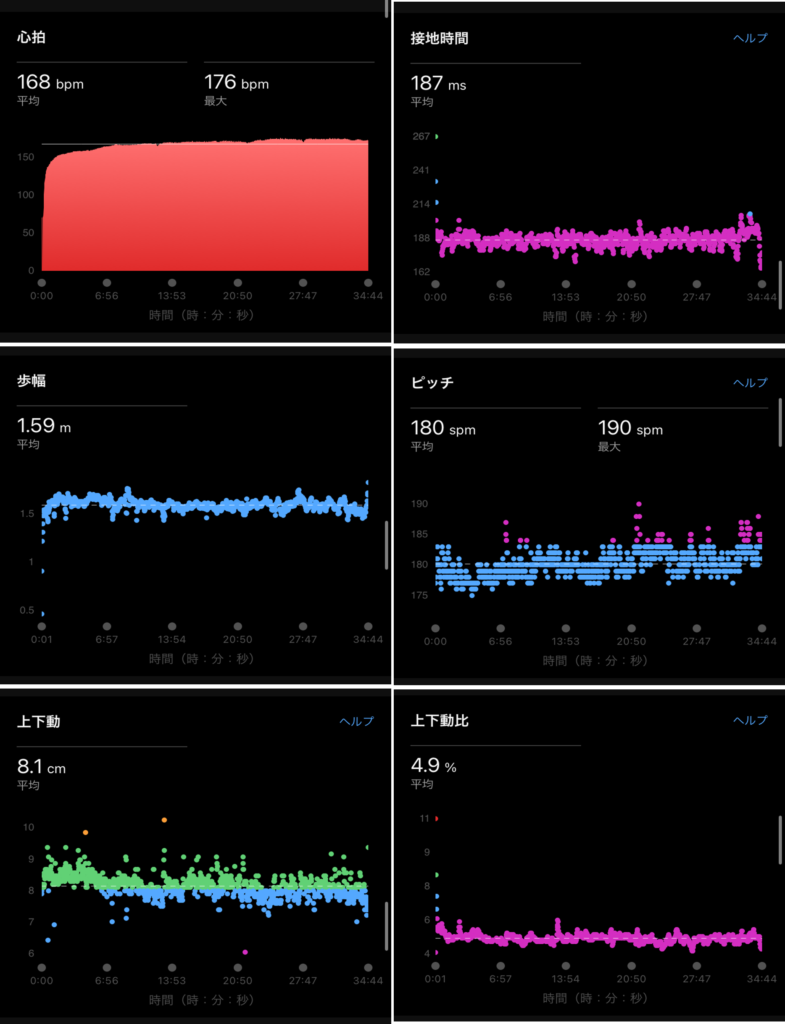

ガーミンのランニングダイナミクスポッドとHRM-Dualから得たランニングデータを掲載します。

2022年3月に出したハーフマラソン自己ベスト時のデータと比較すると、ストライド、上下動比などはほとんど変化がないことがわかりました。違いはランニングピッチで、今回は180回/分でしたが、自己ベスト時は183回/分でした。

ランニングフォームとしては、ほぼ自己ベスト時を再現できていると理解しました。ランニングピッチは無理にあげるものではないため、ランニングフォームがベスト時と比較して変わってしまった、ということはなさそうです。

自己ベスト時と大きく違うのは「体重」です。自己ベスト時は64.0kgであったのに対し、今回は66.9kgと、約3kg重い状態です。

仮に、脂肪だけで体重が1kg低下すると、およそ3~5秒/km程度は速く走れます(あくまで経験則)。まさに体重分、自己ベストからビハインドしている、と言えそうです。

このことから、体の機能としてはほぼ、自己ベスト時の同じレベルまで来ていると判断しています。トレーニングの方針は間違っておらず、体はしっかり適応していると理解しました。

安易に減量を選択するのはリスクがあると感じています。2022年に無理な減量がたたり、怪我につながったと考えています。

ただ、レースでタイムを出すためには徐々に体重を落とすことは必要不可欠、とも考えています。記録を焦らず、徐々に、体重が落ちればいいと考えて、取り組んでいきたいと考えています。

次のレースは2月末のハーフマラソン。目標タイムは1時間15分切りです。今の実力で達成できるタイムはこの程度、と考えています。

コメント