※「ランニングを科学する」では、筆者の知識・経験のアップデートと共に都度改定を行っています。改訂履歴は記事の最後に記載しています。

【ランニングトレーニングモデルの紹介】市民ランナーに適しているモデルを検討

- トレーニングメニューの作り方がいまいちわからない

- どのくらいの割合で「高強度トレーニング」を行えばいいの?

- 自分に合ったトレーニングモデルがどれなのかわからない

ランニングを長く継続していると、自分自身でトレーニングメニューを考えて練習を行うことも一つの楽しみになっているのではないでしょうか?

私は社会人から本格的にランニングを始めた市民ランナーです。月500km程を走り競技志向でランニングに取り組んでいます。

私自身も約2年前から、ヤコブインゲブリクトセン選手が取り入れている「閾値トレーニングモデル」に着目して、自分自身のトレーニングを構築しています。

ヤコブ選手は、ノルウェーの1500m,5000m代表選手であり、欧州記録や世界記録を次々と打ち立てている、素晴らしい選手です。

次の記事では、ヤコブ選手のトレーニングについて詳しく解説しています。

しかし、私自身、閾値トレーニングモデルを取り入れて以降、今のところ目立った結果を残すことができていません。

ランニングを始めとした持久性トレーニング種目での記録向上を目指したトレーニングモデルとしては、主に3種類あります。

- ピラミッド型トレーニングモデル

- ポラライズドトレーニングモデル

- 閾値トレーニングモデル(※ノルウェーで普及しているモデル)

この中で、閾値トレーニングモデルは諸説ありますが、ここではノルウェーのエンデュランス系競技者の間で広く採用されている「ノルウェー式トレーニングモデル」を引き合いにすることにします。

本記事では、これらの3種類のトレーニングモデルを比較・解説しながら、どのトレーニングモデルが市民ランナーに適しているかを解説していきます。

- 市民ランナーの間で最も普及しているのはポラライズドトレーニングモデルである

- ノルウェー式閾値トレーニングモデルは誤解されている部分がある

トレーニング強度の定義

トレーニング強度は、以下のように5つに分類することができます。

| 運動強度 | 強度名称 | 強度区分 | ※1 %HRmax | ※2 %VO2max | ※3 血中乳酸濃度 mmol/L |

|---|---|---|---|---|---|

| zone1 | Easy | 低強度 | 60~71 | 50~65 | 0.8~1.5 |

| zone2 | Moderate | 低~中強度 | 72~82 | 66~80 | 1.5~2.5 |

| zone3 | LT | 中強度 | 83~87 | 81~87 | 2.4~4.0 |

| zone4 | OBLA | 高強度 | 88~92 | 88~93 | 4.1~6.0 |

| zone5 | VO2max | 高強度 | 93~100 | 94~100 | >6.1 |

| Sprint | 高強度 | - | 100~ | - |

- ※1 %HRmax:最大心拍数に対する割合。

- ※2 %VO2max:最大酸素摂取量に対する割合。

- ※3 血中乳酸濃度:血液中の乳酸濃度。専用の測定機器でしか測ることができない。競技レベルが向上すると、同じ強度でも血中乳酸濃度の数値は低下する傾向がある。

高強度トレーニングはzone4~zone5に相当します。

※レペティショントレーニングやスプリント系のトレーニングはzone5以上の高強度に分類されます。

トレーニングモデルの解説

ランニングトレーニングの代表的な3つのトレーニングモデルを紹介していきます。

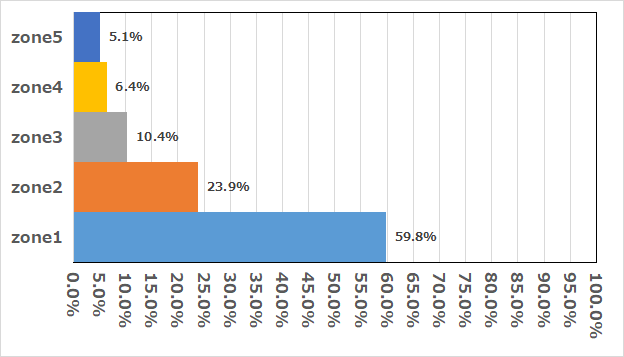

ピラミッド型トレーニングモデル

ピラミッド型トレーニングモデルは、zone1に最も多くの時間を割き、zone1~zone5までボリュームが減っていくようなトレーニングモデルです。

それぞれのzoneでのトレーニング割合を示すと、図1のようになります。

※図1で示した割合はあくまで、ピラミッド型であることがわかりやすくした例です。この割合が適している、と示しているわけではありません。

市民ランナーでピラミッド型トレーニングモデルを取り入れているランナーは、あまり見かけたことがありません。

理由としては、まんべんなくトレーニングを取り入れている特徴上、かなり練習量が多いランナー向けだからです。

例えばピラミッド型の典型的なトレーニング例は次の通りです。

- 月曜:Easy Jog

- 火曜:マラソンペース走 10km

- 水曜:Easy Jog

- 木曜:テンポ走 5km

- 金曜:Easy Jog

- 土曜:VO2maxインターバルトレーニング 1000m * 5

- 日曜:Long Jog

このように、週3回以上、中強度以上のトレーニングが入ってくることになります。

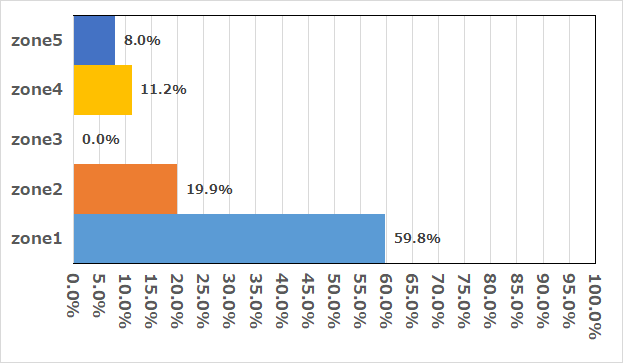

ポラライズドトレーニングモデル

ポラライズドトレーニングモデルは、中強度に分類されるトレーニングを行わず、低強度と高強度でトレーニングを構成するモデルになります。

それぞれのzoneでのトレーニング割合を示すと、図2のようになります。

世の中の市民ランナーは、ほとんどの方がポラライズドトレーニングモデルになっていると思われます。

理由としては、ダニエルズのランニング・フォーミュラにしたがってトレーニングを構成すると、自然とポラライズドトレーニングモデルになるためです。

市民ランナーが取り入れている、ポラライズドトレーニングモデルのメニュー例は次の通りです。

- 月曜:Easy Jog

- 火曜:テンポ走(Tペース走) 5~8km

- 水曜:Easy Jog

- 木曜:Easy Jog

- 金曜:VO2max インターバルトレーニング 1000m * 5

- 土曜:Easy Jog

- 日曜:Long Jog

ダニエルズのランニング・フォーミュラで紹介されているTペース走はLT強化が主な目的と記載がありますが、Tペース走の実際の強度は、LTを超えていてOBLAに近い強度となります。

Tペース走を行うと、血中乳酸濃度は4.0mmol/Lを超えるため、高強度に分類されます。

週一回のLT走、週一回のインターバル走でメニューを構成すると、それはポラライズドトレーニングモデルです。

※ただし、Tペース走をマラソンペース程度で行っているランナーは、テンポ走の強度は中強度となります。

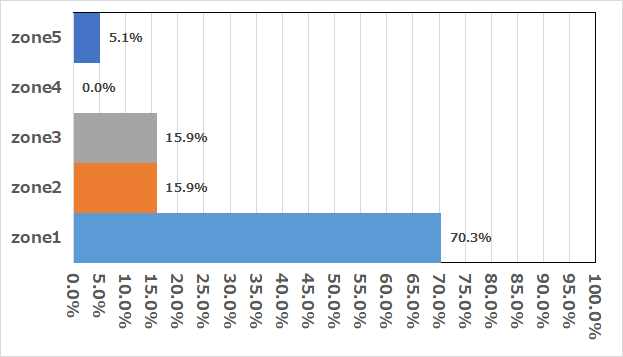

閾値トレーニングモデル(ノルウェー式)

最後に紹介するのは、閾値トレーニングモデルです。

ノルウェーの中距離選手、ヤコブインゲブリクトセン選手が採用しているトレーニングモデルで有名です。

このトレーニングモデルの発端は、同じくノルウェーの長距離選手であったマリウスバッケン選手の理論です。

マリウスバッケン選手が提唱しているのは「Double Threshold」モデルです。一日二回の閾値トレーニングを週2回取り入れます。

また、週1回の高強度トレーニング(本文中では要素Xと呼ばれる)を取り入れます。

それぞれのzoneでのトレーニング割合を示すと、図3のようになります。

- 月曜:Easy Jog

- 火曜:AM 6min*5 r=60sjog PM 1000m*10 r=60sjog

- 水曜:Easy Jog

- 木曜:AM 6min*5 r=60sjog PM 400m*25 r=30sjog

- 金曜:Easy Jog

- 土曜:Hill sprint 200m*20 r=jogback

- 日曜:Long Jog

ヤコブ選手は、上記のメニュー以外にも、プライオメトリックス系の神経系トレーニングなどを導入しているようですが、詳細は明らかになっていません。

また、このメニューは基礎構築期のものです。レース6週間前からはレースに合わせたメニューに変更していくようです。

どのトレーニングモデルが優れているか?

上で紹介した3つのトレーニングモデルを比較して、どのトレーニングモデルが優れているのか?を決めることはできません。

そのトレーニングモデルでも成功しているランナーがいます。

ただし、ひとつ言えることは、日本の市民ランナーが行っているトレーニングメニューはほとんどの場合、ポラライズドトレーニングモデルに分類されそうだ、ということです。

市民ランナーの典型的なトレーニングメニュー構成をもう一度示します。

- 月曜:Easy Jog

- 火曜:テンポ走(Tペース走) 5~8km

- 水曜:Easy Jog

- 木曜:Easy Jog

- 金曜:VO2max インターバルトレーニング 1000m * 5

- 土曜:Easy Jog

- 日曜:Long Jog

このトレーニングメニューは、ポイント練習を中二日で設定することができます。

平日は仕事の都合などで練習ができなくなったりすることもあります。

平日の中でポイント練習とジョグの日を入れ替えることができるので、柔軟性のあるスケジュールになっています。

また、今普及しているトレーニングモデルの中で最も成果が出ているものがポラライズドトレーニングモデルだと言われています。

市民ランナーでもいい記録が出ているランナーのトレーニングがポラライズドトレーニングモデルであることから、今一番メジャーなモデルであると言えるでしょう。

ノルウェー式閾値トレーニングモデルの誤解

すべてのトレーニングモデルに共通して言えることは、大容量の低強度トレーニングと、ある一定割合の高強度トレーニングが組み合わせられている、という点です。

ヤコブ選手の大活躍により、二重閾値走(ダブルスレショルド)のトレーニングが話題になっていますが、ノルウェー式閾値トレーニングモデルにも、高強度トレーニング(要素X)が必ず必要な要素であると言われています。

また、ダブルスレショルドトレーニングは、一日二回の閾値トレーニングを行いますが、片方の閾値トレーニングはzone2に分類される強度で実施されています(血中乳酸濃度2.0mmol/L以下)。

「一日二回の閾値トレーニングをする」ということだけが独り歩きしているように感じています。

自分に合ったトレーニングモデルで練習をしてみよう

市民ランナーの間で最も普及しているのはポラライズドトレーニングモデルですが、それが自分に合っているかどうかは、実際に試してみないとわかりません。

持病などで、「高強度トレーニングがそんなにたくさんできない」、というランナーもいらっしゃると思います。

長く継続できるような練習が最も適していると思います。

自分に適したトレーニングモデルを見つけてみましょう。

コメント