※「ランニングを科学する」では、筆者の知識・経験のアップデートと共に都度改定を行っています。改訂履歴は記事の最後に記載しています。

【呼吸筋肉トレーニングのやり方】肺を鍛えてランニングのパフォーマンスを上げる

- ランニング、マラソンで呼吸が苦しくなる

- 呼吸筋肉のトレーニング方法、鍛え方を知りたい

- 呼吸筋トレーニングをして鍛えることで得られる効果が知りたい

日常生活の階段上り下りで呼吸が苦しくなってしまう方やランニング・マラソンにおいて呼吸が苦しくなってしまう方など、呼吸を楽にするための方法が知りたい方も多いのではないでしょうか。

本記事は呼吸筋と運動パフォーマンスの関係、呼吸筋のトレーニング方法について解説していきます。

私は社会人から本格的にランニングを始めた市民ランナーです。月500km程走り競技志向でランニングに取り組んでいます。

私自身も学生の頃から「呼吸の苦しさ」を体感してきました。レースにおいて呼吸が苦しくてペースダウンしてしまうと感じるランナーの方もいるかと思います。

本記事では呼吸筋肉の疲労とランニングパフォーマンスの関係について説明し、呼吸筋肉のトレーニング方法・鍛え方を紹介します。

- 呼吸筋肉の疲労で運動パフォーマンスが低下する可能性がある

- 呼吸筋が疲労すると、脚などの筋肉に対する血流を減少させ呼吸筋への血流を増加

- 呼吸筋トレーニングはIMT(インスピレーションマッスルトレーニング)法が一般的

- 呼吸筋肉を鍛えるための専用トレーニング器具が市販されている

呼吸筋肉とは

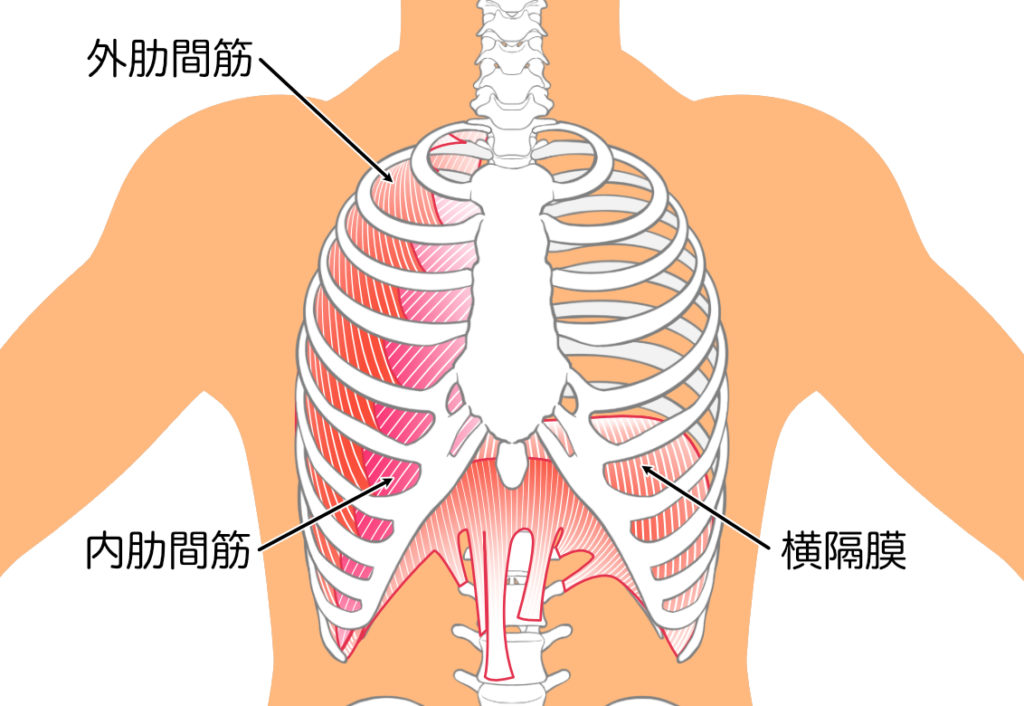

呼吸筋肉とは肺の周りに囲むようにある複数の筋肉の総称です。「肋間筋」と「横隔膜」が主な呼吸筋となります。

安静時や低強度の運動時には、横隔膜、内肋間筋、外肋間筋の活動により空気を取り込む量を調整しています。特に、横隔膜は呼吸に対する貢献度が7割とも言われています。

高強度運動時では、呼吸筋周囲の「呼吸補助筋(胸筋、腹筋など)」が動員され空気量の増大に対応します。

呼吸筋についてさらに詳しく知りたい方は次の記事を参考にしてみてください。

吸気抵抗負荷法は、空気吸い込み口を狭めたりすることで空気を吸い込むときの抵抗を増やして呼吸筋肉を鍛える方法です。

市販されている器具を使ってトレーニングを行えるものが多く、市民ランナーでも取り入れやすい手法です。

呼吸筋肉トレーニングの種類とやり方

呼吸筋の疲労が運動パフォーマンスに影響を与えることに対し、呼吸筋を鍛えることによって運動パフォーマンスを改善できる可能性があります。

私自身も、2021年末からランニングでの記録が伸び悩んできており、何とか打破したいと考え、2022年5月から呼吸筋トレーニングを開始しました。

呼吸筋肉トレーニングとは? トレーニングの種類・やり方

呼吸筋肉トレーニングとは、腹筋、胸筋、横隔膜などんの呼吸筋肉に適度な負荷刺激を加えることで、その強化を図るトレーニングです。

呼吸筋トレーニング方法は次の通りです。

- 深呼吸

- 腹式呼吸

- インターバル呼吸法

- インスピレーションマッスルトレーニング(IMT)

一般的に呼吸筋肉トレーニングというと、そのほとんどが、インスピレーション・マッスル・トレーニング(IMT)の事を指します。

インスピレーション・マッスル・トレーニング(IMT)は、呼吸筋を鍛えるための器具を使ったトレーニング方法です。

筋力トレーニングのように、吸気筋を鍛えるための吸引、または呼気筋を鍛えるための押し込みのような動作を行います。

IMT法の中にも、いくつか手法がありますが、その中で市民ランナーが普段のトレーニングで容易に取り入れることができる手法が吸気抵抗負荷法を用いたトレーニングです。

吸気抵抗負荷法:呼吸筋肉トレーニング器具「エアロフィット」

私が使用している呼吸筋肉トレーニングを行うためのトレーニング器具は「エアロフィット」です。

「エアロフィット」はデンマークの国際的な医療技術企業AMBUによって設計開発された呼吸筋肉トレーニング器具です。

実際に私も使用し始めており、次の記事でレビューしました。

このようなトレーニング器具を使用したり、クロストレーニング等で呼吸筋肉を鍛えるようなトレーニングプログラムを組むことで、特に強度が高い運動パフォーマンスを高めることができる可能性があります。

以下では、呼吸器系の働きや、呼吸筋疲労が運動パフォーマンスを制限する要因について解説します。

呼吸器系の働きについて

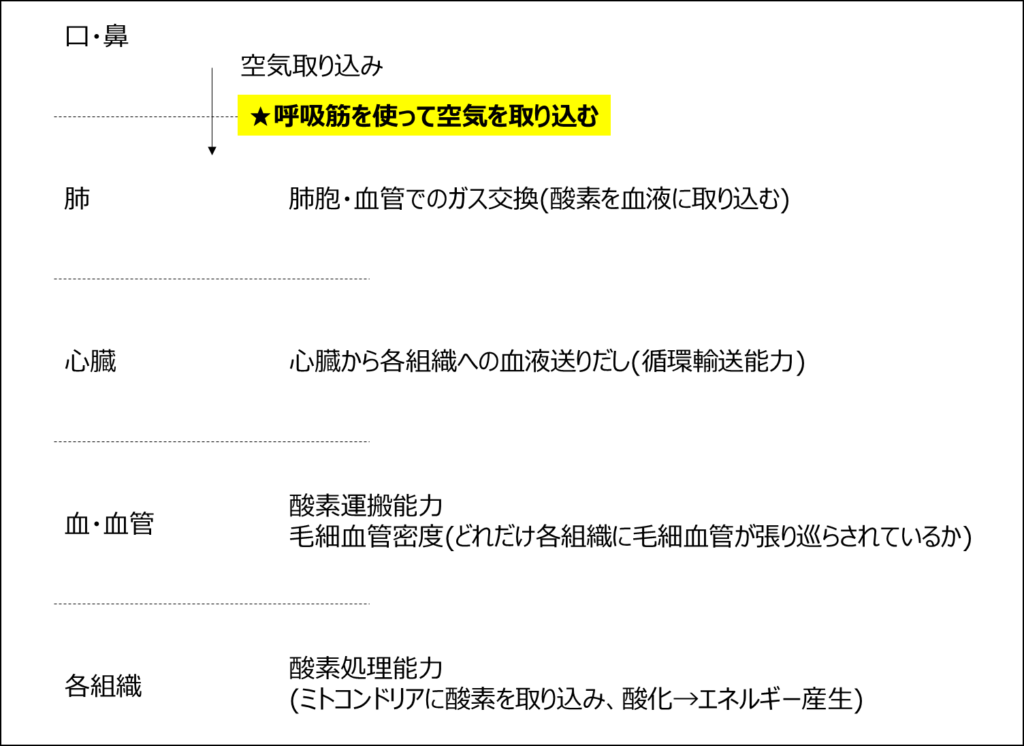

呼吸器系の働きは大きく分けて以下の4つに分類されます。

- 肺換気(呼吸筋を使って空気を取り込む)

- 肺胞でのガス交換

- 血液による酸素の循環輸送

- 体組織でのガス交換

大気と肺のガス交換領域との間の呼吸ガス動き。鼻・口から空気を取り込む時に呼吸筋を使います。

肺の肺胞と血管との間で、酸素を血液中に取り込みます。

血中に取り込んだ酸素を、心臓を経由して、血液として全身へ運搬します。心筋の発達具合やヘモグロビン濃度によって酸素の運搬能力が異なります。

血液中に取り込んだ酸素が全身の組織(=筋肉)に取り込まれます。血液中から組織に酸素を抜き取る力や、各組織で酸素を酸化する力が必要です。

呼吸器系というと、肺付近で起こっている現象は想像しやすいですが、運動生理学の観点からは体の各組織に酸素が供給されるまでが呼吸器系の役割です。

呼吸筋肉が関わるのは、大気中から空気を吸い込む、もしくは吐き出す時です。

「肺」自体は運動トレーニングに適応しない

肺自体を鍛えることはできない

骨格筋系や心血管系は持続的な持久性運動をすることで高強度な運動へ適応していく一方で、肺自体は運動に適応しないと考えられています。

数か月から数年の持久性トレーニングを行っても、運動時の肺でのガス交換の改善を測定できるほどの効果を及ぼしません。

肺が持久性トレーニングに適応しない理由は、正常な肺の構造的な能力が必要以上に大きく、運動時の酸素と二酸化炭素の運搬に必要な能力を上回っているためです。

肺での酸素交換が高強度運動に対して「間に合わない」ことがある

高度なトレーニングを積んだ男性の長距離エリートランナーが高強度運動を行った際、動脈血酸素分圧PO2が顕著に低下することがあります。

動脈血酸素分圧が低下するということは、「肺にて酸素を得た後に全身に運ばれる血液(=動脈血)中の酸素濃度が低下する」ことを意味します。

これは、「酸素供給が体の各組織の酸素需要に対して足りない」ことが要因です。

男性の長距離エリートランナーのうち40~50%に見られる現象です。

再び示しますが、酸素供給能力を決める要因は下記のとおりです

- 肺での酸素取り込み能力(空気を吸う力)

- 心臓の血液送液能力(心筋の強さ)

- 血液の酸素運搬能力(ヘモグロビン濃度、密度等)

肺での酸素取り込み能力(空気を吸う力)が他要素よりも劣っている場合、呼吸筋肉を鍛えることによって酸素供給能力をあげることができる可能性があります。

- Respiratory physiology: adaptations to high-level exercise McKenzie, D.C. 2012

- パワーズ運動生理学

呼吸筋肉を鍛える一般的なメリット

一般的に、呼吸筋肉を鍛えることには様々なメリットがあります。例えば下記のとおりです。

- 呼吸機能の向上

- ストレス解消

- 姿勢の改善

- 運動能力の向上

呼吸機能の向上

正しい呼吸方法を身につけることで、酸素の取り込みがよくなり、二酸化炭素の排出も促進されます。これにより、身体に必要な酸素を効率的に取り込み、老廃物を排出することができます。

ストレス解消

深い呼吸をすることで、自律神経のバランスを整え、ストレス解消にも効果的です。深い呼吸は、交感神経と副交感神経をバランス良く働かせ、身体をリラックスさせる効果があります。

姿勢の改善

腹筋や胸筋を鍛えることで、姿勢の改善にも効果があります。姿勢がよくなることで、身体の負担が減り、慢性的な痛みの緩和にもつながります。

運動能力の向上

呼吸筋を鍛えることで、運動能力を向上させることができます。呼吸が深くなることで、酸素供給量が増え、筋肉の疲労が軽減されるため、運動時のパフォーマンスが向上します。

呼吸筋疲労が運動パフォーマンスを制限するのか?

呼吸筋疲労が80%VO2max以上の運動パフォーマンスを制限する

結論ですが、最新の研究で呼吸筋疲労が80%VO2max強度以上の運動パフォーマンスを制限する可能性があることが分かってきました。

一般的に、健常者が海面位で低強度ないし中強度の運動をする場合には、呼吸筋肉の疲労が運動を制限するとは考えられていません。

実際、最も重要な呼吸筋肉である横隔膜は、非常に酸化能力の高い筋であり疲労しにくいことが分かっています。

例えば、75%VO2maxでの長時間運動を行っても、動脈中の酸素分圧が低下しない(=肺での酸素供給が間に合っている)ことが、上記事項を証明しています。

しかしある実験では、90%VO2maxの高強度運動時に呼吸筋の仕事量を減少させることで運動パフォーマンスが改善することが示されました。

呼吸仕事量(酸素を取り込む際に使う力の総量)が減少すると、高強度運動時に肺を出入りできるガスの量が増加することが分かりました。

この結果は、高い運動負荷時のパフォーマンスを、呼吸筋肉の疲労が制限している可能性がある事を示しています。

別の研究では、80~85%VO2maxで10分間の運動において同様に、呼吸筋肉が疲労することが確認されています。

80~85%VO2maxの運動強度は、フルマラソンのレースペースからハーフマラソンのレースペースです。

呼吸筋の疲労は、フルマラソンでのパフォーマンスにも影響を与える可能性がある事が分かります。

呼吸筋疲労が運動パフォーマンスに影響を与える理由

高強度運動時や特にエリートランナーにおいては、呼吸筋肉の疲労が運動パフォーマンスに悪影響を与える可能性が高いことが分かってきました。

吸気抵抗を用いた数週間の呼吸筋トレーニングがタイムトライアルのパフォーマンスを2~3%優位に改善させたことも報告されています。

呼吸筋疲労が運動パフォーマンスに影響を与えるメカニズムは、以下のメカニズムが考えられています(パワーズ運動生理学参照)。

高強度な持久性運動を行い呼吸筋が疲労すると、疲労した呼吸筋肉から血管収縮活性を起こすシグナルが発生し、走運動に用いる筋肉郡への血流を減少させ、呼吸筋への血流を増加させます。

このような現象をメタボリフレックス(metaboreflex)と呼びます。

走運動に用いる筋肉への血流が減少することは、筋肉組織への酸素運搬量が減少することを意味します。

酸素運搬量が減少するとミトコンドリアでの酸化によるATP産生(=エネルギー産生)が滞ることになるため、高強度な運動を続けることができなくなります。

呼吸筋肉トレーニングによって呼吸筋肉の疲労を遅らせることができれば、呼吸筋疲労による血管収縮作用の影響を小さくすることができます。

走運動に用いる筋肉部への酸素運搬を維持することができるため、高強度運動を長く継続できるようになる、と考えられます。

呼吸筋肉トレーニングに関するよくあるQA

- 呼吸筋トレーニングはどんな人におすすめ?

-

呼吸筋トレーニングは、スポーツ選手やダンサー、歌手など、呼吸をより効率的に行いたい人におすすめです。また、日常生活での呼吸の質を改善したい人にも効果的です。

- 呼吸筋トレーニングはどのくらいの頻度で行うべきですか?

-

呼吸筋トレーニングは個人差があるため、一概には言えません。一般的には週に2〜3回、1回あたり10〜20分程度行うことが推奨されています。ただし、医師やトレーナーに相談した上で、自分に合った頻度で実践することが望ましいです。

呼吸筋トレーニングをすることで、深層部にある腹横筋や横隔膜などのインナーマッスルを鍛えることが可能です。

ランニングやその他スポーツ競技のクロストレーニングとしてもおすすめです。

コメント