※「ランニングを科学する」では、筆者の知識・経験のアップデートと共に都度改定を行っています。改訂履歴は記事の最後に記載しています。

【マラソン・ランニングにおける休養の影響】パフォーマンスの低下原因を徹底解説

- 休養、休息をどのくらいとるとパフォーマンスが低下するのか知りたい

- 休養によってVO2max、乳酸性作業閾値が低下する原因は?

- ランナーは完全休養をしてもいいの?

ランニングで故障してしまい、休養・休息しなければならなくなり、ランニングパフォーマンスの低下を心配しているランナーもいらっしゃるのではないでしょうか。

また、ランナーは完全休養を取るべきかどうかについて悩んでいる方もいらっしゃると思います。

私は社会人から本格的にランニングを始めた市民ランナーです。月500km程を走り競技志向でランニングに取り組んでいます。

私自身は基本的に週1回は完全休養を取ります。脚が不調の時には、無理せず休むようにしています。

学生時代、何度も怪我をしてきましたが、その都度パフォーマンス低下が頭をよぎり、無理して練習を再開させてしまい、怪我を長引かせる経験をしてきました。

今回は、休養・休息によってどの程度パフォーマンスが落ちるのか、また、そのパフォーマンス低下要因等を徹底解説します。

パフォーマンスの低下程度とその原因を知っておくことで、ランニングでの完全休養、休息を受け入れやすくなります。

また、ランニングができない期間に何をすれば、パフォーマンス低下を抑えられるかを考えることができるようになります

- VO2max、有酸素性持久力、ランニング効率・最大パワーが低下する

- 休養で最も低下が早いのがVO2max(最大酸素摂取量)

- 筋グリコーゲン貯蔵力、エネルギー基質の変化により乳酸性作業閾値が低下する

- 1日や2日であれば完全休養してもパフォーマンスの低下はしない

完全休養によって体に起こる負の影響

トレーニングの中断によって、持久性パフォーマンスが低下するということは、下記の要素がそれぞれ機能低下することと同義です。

- VO2max(最大酸素摂取量)

- 乳酸性作業閾値(LT値)=有酸素性持久力

- ランニング効率、最大パワー

それぞれの要素が機能低下していく原因と、どのくらいの速度で低下してしまうのかを説明します。

VO2max(最大酸素摂取量)の低下とその原因

トレーニング中断によって最も急速に機能低下するのが「最大酸素摂取量(VO2max)」です。

VO2maxは、次の生理学的要因で決まります。

- 心拍出量(SV):心拍1回当たりの最大血液拍出量

- 心拍数(HR):私たちが知っている心拍数と同義

- 動静脈酸素較差(a-vDO2max):詳細後述

らんしゅー

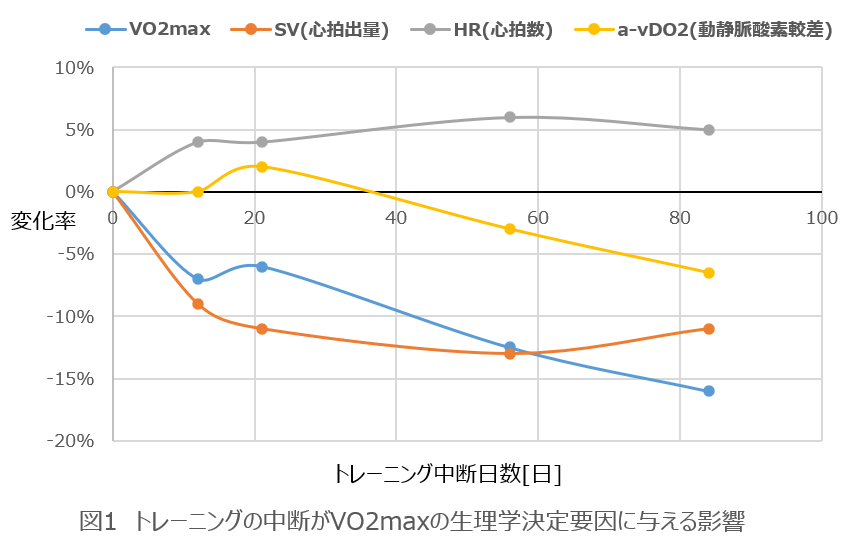

らんしゅー7人の自転車選手に対して12~84日間のトレーニング中断がVO2maxに与える影響を検討した結果を紹介します(図1)。

VO2maxはトレーニング中断後12日~21日間で5~8%程度、84日間で15%以上低下することが分かりました。

図1から、最初の12~21日間で主に低下しているのは心拍出量(=血液循環量)です。

休養開始後にまずVO2maxが急速に低下するのは「心拍出量低下による血液循環量の低下が原因」である事が分かります。

しかし一方、同時期に心拍数が上昇しています。心拍数の上昇によってVO2maxの低下が補完されていることが分かります。

トレーニング中断開始から21日以降は、動静脈酸素較差の低下とともにVO2maxが低下していくことが分かります。

活動筋における毛細血管密度は、84日間のトレーニング中断後でさえも低下が見られませんでした。

動静脈酸素較差の低下は、活動筋におけるミトコンドリア密度の低下・血流低下・毛細血管と細胞間の血液透過性現象で説明できます。

結論として、著しいVO2maxの低下は、トレーニング中断後およそ3週間後から起こることが分かります。

- トレーニング中断から2週間程度でVO2maxは6~7%程度低下し、その要因は心拍出量の低下

- トレーニング中断から21日目以降は、動静脈酸素較差の低下が要因でVO2maxが低下

- トレーニング中断後84日目には、VO2maxの低下が15%以上となる

有酸素持久力への影響

有酸素性持久力はVO2maxと分けて考えられます。同じVO2maxのアスリートがいたとしても、それらアスリートのパフォーマンスが同じであるとは限りません。

有酸素性持久力は、筋繊維タイプの割合や、筋グリコーゲン貯蔵能力、ミトコンドリア活性の高さ、脂肪をエネルギー基質として利用できる能力等で決定されます。

筋繊維タイプの変異は時間がかかる

持久性トレーニングを行うことで、遅筋繊維の割合が増加することは知られていますが、その変化は時間がかかり、それほど多くの量が変化するものではありません。

そのため、トレーニング中断による筋繊維組成への影響は短期間ではほとんど見られないようです。

筋グリコーゲン貯蔵能力

筋グリコーゲン貯蔵能力は1週間のトレーニング中断により20%程度低下するようです。

エネルギー基質の変化(脂肪を使う力)

持久性トレーニングにより、呼吸交換比が低下します。呼吸交換比とは、呼気に含まれる二酸化炭素量を表します。

糖質をエネルギー基質として100%利用したと仮定すると、1Lの酸素に対して1Lの二酸化炭素が発生します。

一方、脂肪を100%利用したとすると、1Lの酸素に対して約0.7Lの二酸化炭素が発生します。したがって、エネルギーとして脂肪をより多く使用すると、呼吸交換比は低下します。

トレーニングの中断により、呼吸交換比の上昇、つまり、糖質代謝が優先されるようになっていきます。およそ14日間で5~7%程度上昇し、その後84日間はその状態が維持されるようです。

乳酸性作業閾値

上記で説明してきたいくつかの機能が低下することにより、トレーニング中断によって乳酸性作業閾値が低下します。

トレーニング中断後、約1か月で5%程度低下し、84日後までは同状態が維持されるようです。

しかし、3か月以上のトレーニング中断期間があると、徐々に筋繊維タイプの変化も発生することが考えられるため、乳酸性作業閾値はさらに低下していくことが予想されます。

以上をまとめると、乳酸性作業閾値は、トレーニング中断開始から約1か月間で急速に低下し(5%)、その要因は主に代謝機能の変化によるものです。

一方、さらに長いトレーニング中断期間となった場合には、筋繊維の変化が、乳酸性作業閾値の低下要因となりえる、と言えます。

- トレーニングの中断によって有酸素性持久力は、糖質代謝の促進、ミトコンドリアの機能低下等によって、始め1か月間で5%程度急速に低下し、約3か月頃までは同状態を維持

- 3か月以上の長期離脱になった場合、徐々に筋繊維タイプの変化が発生し、乳酸性作業閾値はさらに低下していくことが予想される

ランニング(運動)効率、最大パワー

結論から言うと、比較的短いトレーニング中断では運動効率(=ランニングエコノミー)、最大パワー(=最大筋力)には影響を与えません。

VO2maxのテスト時と同様、最大84日間のトレーニング中断期間前後に、同じ運動強度での酸素摂取量を調べたところ、変化がなかったようです。

最大筋力・最大パワーに関しては、メタ分析(いくつかの論文や研究結果の情報を集めて分析すること)をしたところ、トレーニング中断後3~4週間程度はほとんど低下がみられない、という結果が出ています。

- トレーニング中断から約3か月後までは、運動効率への影響が少ない

- トレーニング中断から3~4週間では、最大筋力・最大パワーの低下がほとんど見られない(もしくはあってもわずか)

ランナーは完全休養をとっても良いのか?:当然良い

以上の理由から、ランナーが完全休養を取ることは全く問題ありません。

完全に休養を取ったとしても、それまで継続的にトレーニングへ取り組んでいる方であれば最大5日間はパフォーマンスが低下しないことが分かりました。

週に1度や2度の完全休養であれば、パフォーマンスの低下を心配する必要はありません。

パフォーマンスを低下させないためにできること

以上で述べてきた内容から、まとめとして、怪我などでトレーニングを中断せざるを得なくなった場合にできるだけパフォーマンスを維持する方法を考えます。

休養・休息期間が1か月~3か月未満である場合

トレーニングの中断が最大1か月程度であれば、運動効率や最大筋力の低下はほぼありません。

血液量及び代謝機能の変化によって、VO2maxと有酸素性持久力が低下していくことが分かりました。

そのため、可能な限りパフォーマンスを維持することを考えると、比較的運動強度が高く、心拍数が上がり、エネルギー消費が大きい運動を優先的に行うべきだ、ということになります。

ランニングを継続できない原因が脚の故障にある場合、脚に負担が少ない有効なクロストレーニングは水泳やエアロバイクです。

さらに、これらのトレーニングにおいてはできる限り心拍数を上げる努力をすることで、持久性パフォーマンスの低下が防げると考えられます。

時間が制約されている場合には、短いトレーニング中断期間において、筋力トレーニングは優先しなくとも、筋力低下はそれほど気にしなくてよいと思われます。

ただし、1か月以上のトレーニング離脱となると、最大筋力も低下してくることが予想されるので、補強トレーニング等で維持していく必要はありそうです。

休養・休息期間が3か月以上に及ぶ場合

トレーニング中断期間が3か月以上に及ぶ場合は、VO2maxと有酸素性持久力は発生し、筋力低下や運動効率の低下も避けられません。

そのため、できる範囲内での筋力トレーニングやランニング動作を行っていき、できるだけ維持に努める必要がありそうです。

参考文献:

コメント