※「ランニングを科学する」では、筆者の知識・経験のアップデートと共に都度改定を行っています。改訂履歴は記事の最後に記載しています。

【ヤコブ・インゲブリクトセン 】に学ぶ中長距離のノルウェー式閾値改善トレーニング

- 中長距離種目で活躍しているヤコブ・インゲブリクトセン選手のメニューを知りたい

- 練習メニューだけでなく、その効果ややり方を具体的に知りたい

- ヤコブ選手が行っている閾値トレーニングの背景を知りたい

私は、社会人から本格的にランニングを始めた市民ランナーです。月500km程走り、競技志向でランニングに取り組んでいます。

今、中長距離界で目覚ましい活躍をしている選手がいます。ノルウェーのヤコブ・インゲブリクトセン選手です。

ヤコブ選手は、東京オリンピック2020年男子1500mで優勝しました。タイムは3:28.32のオリンピックレコードでした。

2023年のOsloダイヤモンドリーグでは、欧州歴代6位となる3:27.95を記録しています。

その後の世界陸上やダイヤモンドリーグ、欧州選手権でも、1500m、5000mにおいてタイトルを総なめしています。

ヤコブ選手のトレーニングメニューがどんなものなのか、気になる方がとても多いと思います。

今回は、ヤコブ・インゲブリクトセン選手のトレーニング内容を紹介し、中長距離の閾値トレーニングについて考察します。

本記事を読めば、ヤコブ選手が行っているトレーニングを根拠を持って理解し、ご自身のトレーニングに応用できるようになります。

中長距離ランナーにとって、なぜ閾値改善トレーニングが必要かについても徹底解説します。

結論ですが、「ヤコブ選手は「閾値トレーニング」を非常に重要視しており、練習強度を精密にコントロールすることで、素晴らしい記録を残すまでになりました。

- ヤコブ選手は「閾値トレーニング」を非常に重要視している

- 練習強度を精密にコントロールすることで、高いボリュームの閾値トレーニングをこなす

- ヤコブ選手のトレーニング理論の背景には、マリウスバッケン選手のトレーニング理論がある

- 一日二回の中強度閾値トレーニングが特徴(二重閾値走)

- レース前は、レースに合わせたトレーニングへと変化させる

インゲブリクトセン兄弟について

ノルウェーのインゲブリクトセン兄弟は、800m~5000mで非常に優秀な成績を残しています。

| ヤコブ | フィリップ | ヘンリク | |

|---|---|---|---|

| 800m | 1:46.44 | ||

| 1500m | 3:27.95 | 03:30.0 | 03:31.5 |

| 5000m | 12:48.5 | 13:11.8 | 13:15.4 |

東京オリンピック2020の1500mで優勝したヤコブ選手だけでなく、兄であるフィリップ選手とヘンリク選手もかなりの実力を持っています。

兄弟ということで遺伝的な要素を考えたくなります。

しかし、兄弟そろって世界レベルで活躍していることを考えると、彼らが普段行っているトレーニングにポイントがあると考えるのが妥当です。

インゲブリクトセン兄弟のコーチは、父親のイェト・インゲブリクトセンです

本記事では、彼らのトレーニング内容について根拠を持った解説をしていきます。

トレーニングの背景にある理論:マリウス・バッケン選手の練習理論

インゲブリクトセン兄弟は、コーチである父親イェトが指導していますが、そのトレーニングは、マリウス・バッケン選手の練習理論を元に構築されています。

マリウス選手は、1978年に生まれたノルウェーの陸上選手です。1500mで3:38、5000mで13:06、という記録を持っています。

マリウス選手は、自分自身を実験台にして、いくつかのトレーニング方法を実践し、最終的に「大容量の閾値トレーニング」を行うことで飛躍的に記録を伸ばしました。

その際、心拍数や血中乳酸濃度のデータ、自身の疲労度等を詳細に記録し、現在のノルウェーにおける閾値トレーニングモデルの礎を築きました。

インゲブリクトセン選手の父親イェトも、マリウス選手にアドバイスをもらいながら、トレーニングメニューを構築しました。

インゲブリクトセン兄弟のトレーニングもマリウスの理論を応用し、1日当たり2回の閾値トレーニングが組み込まれています。

マリウス理論のポイント

マリウスさんが提唱しているトレーニング理論のポイントは次の通りです。マリウスさんの理論は、主に自分の体験と実験に基づくものであり、理論が先行しているものではないと述べられています。

マリウス選手は、自分自身のトレーニング理論について下記の通りに語っています。

- マリウス理論は主に10km~ハーフマラソンまでの種目に有効である

- 血中乳酸濃度が3mmolを超える強度でのトレーニングは閾値強化に対してのメリットが少ない

- 血中乳酸濃度が3mmol以下に制御することで、最小限の疲労で最大の効果を得られる

- 1回当たりの閾値トレーニングボリュームを増やすよりも分割して行った方が効果が高い

マリウス選手の理論は、血中乳酸濃度を指標にトレーニング強度をコントロールすることが推奨されています。

インゲブリクトセン兄弟も、トレーニングにおいて血中乳酸濃度測定を行っています。

しかし、私達市民ランナーにとって血中乳酸濃度を測定し管理することは難しいため、代替手段としては「心拍数」が最も適しています。

ヤコブ選手・具体的トレーニング内容の紹介

はじめにインゲブリクトセン兄弟が普段行っているトレーニングを具体的に紹介していきます。

前提条件として、ヤコブ選手らはこれらのトレーニングを、トレッドミルを使ったり、高地でトレーニングを行ったりしているようです。

しかし、それらの条件については情報を手に入れることができていませんので、あくまでもトレーニングメニューの参考程度として参考にしてください。

オフシーズン

レースが近くないオフシーズンにおける、基本的なトレーニングスケジュールは次の通りです。

- Easy:イージージョグ。楽なジョギング。

- Threshold:閾値トレーニング。

- Strength:筋トレ等の爆発的パワー向上トレーニング

- Up hill:坂道ダッシュ

- Long Jog:ロングジョグ

・月曜

AM:Easy 10km

PM:Easy 10km

・火曜

AM:5×6min rest60s Threshold

PM:20~25×400m rest30s Threshold

・水曜

AM:Easy 10km

PM:Easy 10km

・木曜

AM:5×6min rest60s Threshold

PM:10×1000m rest60s Threshold

・金曜

AM:Easy 10km

PM:Easy 10km + Strength

・土曜

AM:2×10×200m uphill rest Jog Back

PM:Easy Threshold

・金曜

AM:Long jog(20~25km)

PM:Strength

週間走行距離は160~180km程になります。

火曜と木曜に一日二回の閾値トレーニング、土曜にヒルスプリント、日曜はEasyペースでのロングランというスケジュールです。

注目すべきは、火・木・土曜において、午前と午後ともにポイント練習が組み込まれている点です。

日本のランナーは多くの場合、週2回のポイント練習をこなしていくスタイルが大半を占めています。

一方、インゲブリクトセン兄弟は、それを週6回もこなしていることになります。

心配されるのはオーバーワークによる故障ですが、トレーニング強度のコントロールによって防いでいます。

らんしゅー

らんしゅーThreshold トレーニングについて

Thresholdトレーニングは閾値トレーニングのことです。

5×6minと400m×25・1000m×10では明確にトレーニング強度を分けています。

「5×6min Threshold」は低中強度インターバルです。ペース設定は2:55~3:00/kmで、ヤコブ選手の実力からVDOT Calculatorで算出すると、マラソンペースと同等かそれ以下のペース設定です。

ペース設定はあくまで参考であり、身体の調子によってペース設定は柔軟に変更しています。心拍数や血中乳酸濃度の測定を行い厳密に管理しています。

5×6min Thresholdは血中乳酸濃度が2.0~3.0mmol/Lで管理しています。心拍数にすると83~87%HRmax程と推測されます。

400m×25・1000m×10は、トレーニング中の血中乳酸濃度が2.5~3.5mmol/Lです。心拍数にすると85~92%HRmaxですが、一回当たりの疾走速度が短いため、ここまで心拍数は上昇しないと思われます。

私たちの間で最も普及しているLTトレーニングと言えば、ダニエルズのランニング・フォーミュラで記述のある「Tペース」ではないでしょうか?

Tペースの目安心拍数は88~92%HRmaxであり、ヤコブ選手が行っている閾値トレーニングよりも高負荷であると言えます。

したがって、ヤコブ選手が行っているのはTペースよりも負荷が低い「中強度」程度のトレーニングと言えるでしょう。

uphill(坂ダッシュについて)

「2×10×200m uphill」坂ダッシュです。ペースは1500mのレースペース程度であり、リカバリーは上ってきた坂をジョグで下ります。

疾走時間とリカバリージョグの時間比率は1:1.5~2.0、坂ダッシュ後の血中乳酸濃度は5.0~10.0mmol/Lとなるようです。

坂トレーニングを定常的に組み込むことで、レースに向けたトレーニングへスムーズに移行できると推測されます。

レースの6週間前からは坂トレーニングをトラックでのスピードトレーニングに変えます。

実際に同様の坂トレーニングを行ってみると、適度に心拍も追い込まれます。VO2maxへの刺激も意識している可能性が高いです。

Easyラン、ロングラン

ポイント練習の合間はEasyランとロングランで繋ぎます。

週に1回、Easyペースでのロングランを行っています。ロングランは20~25km、時間にして1.5時間くらいです。

マリウス選手の理論によると、ハーフマラソンまでの距離であれば、一度に走る距離は最大60minでも十分、と語られています。

ヤコブ選手のトレーニングを見ても、ロングランは長くても90分と、比較的短めですね。

ウェイトトレーニングも行っているようですが、その内容までは明らかにされていません。

レース調整期

レースが近づいてくると、トレーニング内容が変わります。

しかし、レース調整期のトレーニング内容は明らかにされておらず、コメントのみが残っています。

- 閾値トレーニング→ボリュームを下げる

- 坂トレーニング→レペティションペースでのインターバル

レペティションペースでのインターバルは、300m×10や400m×10でおよそ1500mのレースペースです。

レースの約6週間前からトレーニング内容を変更します。5000mに向けたトレーニング内容については明らかにされていません。

レースに対して、特異的なトレーニングを組み込んでいく必要性はありますが、特異的な効果を最大限得るための期間は検討の余地がありそうです。

レース直前の調整メニュー

土曜にレースがある場合の調整メニュー例が掲載されていました。

直前の調整メニューは下記の通りです。

Wednesday

AM: 8km Easy

PM: 2 x 2min threshold, 3x300m + 5x200m at 1500m pace

Thursday

AM: 30mins Easy

PM: 30mins Easy

Friday

AM: 200m, 150m, 2x120m fast with walk/jog back recovery.

PM: Rest

Saturday

AM; 15mins Easy + 2 WS

PM: Race

調整メニューについては、各個人それぞれですが、参考になればと思います。

市民ランナーが導入している例:兄のクリストファーさん

ヤコブ選手の兄である、インゲブリクトセン・クリストファーさんは市民ランナーですが、Stravaでトレーニングログを公開しています。

クリストファーさんは、ヤコブ選手ほどの競技的な取り組みをしているわけではありませんが、市民ランナーで実践できるレベルで、閾値トレーニングをメインに取り組んでいることがわかります。

ヤコブ選手のトレーニングモデルと同様に、閾値トレーニングをメインにしてトレーニングを行っている様子が分かります。

以下では、中長距離走においてなぜ閾値改善トレーニングが必要なのかを解説していきます。

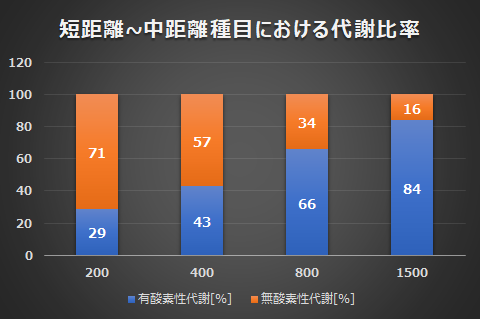

400mでも、消費エネルギーの内約40%は有酸素性代謝である

中長距離における有酸素性代謝の寄与割合について紹介します。

図1には、200m~1500mの各種目における、有酸素性/無酸素性の各代謝によるエネルギー寄与割合を示しました。

参考:SPENCER, MATT R.; GASTIN, PAUL B. Energy system contribution during 200- to 1500-m running in highly trained athletes, Medicine and Science in Sports and Exercise: January 2001 – Volume 33 – Issue 1 – p 157-162

400mでさえ約40%が有酸素性代謝によるエネルギーで占められています。

400mの選手にジョギングばかりすることをすすめるわけではありません。

しかしここで言いたい事は、特に800mより長い中長距離種目においては有酸素性代謝によるエネルギー産生が、消費エネルギーの内、大きな割合を占めるということです。

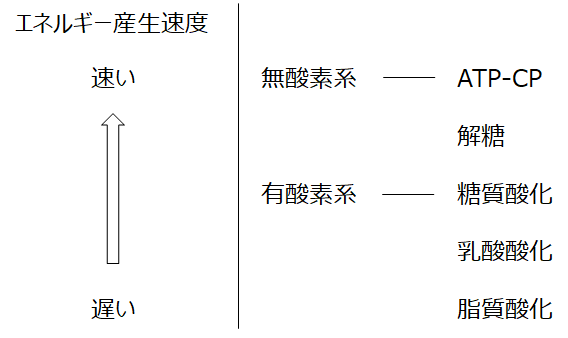

無酸素系と有酸素系のエネルギー代謝内訳とエネルギー産生速度を簡単にまとめると、図2のようになります。

代謝適応の観点から考えた場合、中長距離のトレーニングは「どのエネルギー代謝方法を伸長したいか?」という考えから組み立てることができます。

わかりやすい例で言うと、100mから400mまでの選手は、ATC-CP系や解糖系にフォーカスした強度でトレーニングを行うべきです。

一方フルマラソンにおいて30km以降のスタミナが問題なのであれば、有酸素系の脂質酸化能力向上に目を向けるべきです。

少し複雑な点は、無酸素系の解糖経路が活発化するに従い、乳酸産生量が多くなることです。

無酸素系と有酸素系は、完全には切り離して考えることはできません。

400mから1500mまでの種目においては、解糖系を活発に働かせながらも、発生した乳酸を酸化しエネルギーに変えていく能力が必要です。

無酸素解糖系で乳酸を作りだす能力、有酸素乳酸酸化系でその乳酸を酸化していく能力がそれぞれ重要になってきます。

乳酸発生を抑える & 乳酸を代謝する

閾値の改善は、「そもそも乳酸を発生させない」もしくは「発生した乳酸を酸化すること」で血中の乳酸濃度を低く抑えることができるようになることが必要です。

乳酸を発生させない=脂肪を酸化してエネルギーを得る

乳酸を発生させないためには、脂肪を酸化し代謝していく能力を伸ばすことが必要です。

次の記事でも説明している通り、運動強度が低いほど、また、運動継続時間が長いほど、脂肪代謝によるエネルギー産生割合が増加します。

運動強度を高くしたからと言って、脂肪が使われなくなるわけではありません。

しかし、使ったエネルギーに占める脂肪の割合は減っていくこと、また、強度が高いトレーニングは継続時間が稼げません。

従って、脂肪を代謝する能力の向上を狙う場合は、低強度で長く運動を継続するトレーニングである、LSD(Long Slow Distance)やロングジョグが推奨されます。

脂肪を代謝してエネルギーを得る能力は、ハーフマラソンより長い距離の種目で特に重要です。

例えば「30kmの壁」と呼ばれる現象は、筋グリコーゲンが枯渇に近づくことで説明することができ、その対策としては、如何に脂肪をエネルギーとして使えるかどうかにかかっています。

発生した乳酸を代謝していく

乳酸の代謝は、どのような運動強度でも発生しています。

しかしその処理速度が最大化、つまり、「もうこれ以上乳酸を酸化できない」と体が悲鳴を上げ始めるのが、閾値付近です。閾値を超えると、血中乳酸濃度は急上昇し始めます。

したがって、乳酸代謝に関して着目すれば、閾値以上の速度で走っておけば乳酸酸化能力は向上させることができそうです。

しかし、わざわざ閾値トレーニング(LT走とか呼ばれるもの)が存在しているのには理由があります。

乳酸を酸化する速度は閾値付近で最大となります。乳酸酸化能力を高めるためには、乳酸酸化速度(乳酸を処理する速さ)が最大である時間をできるだけ稼ぐこと(=刺激を与え続ける)が必要です。

そう考えると、乳酸酸化速度が最大であり、かつ、最も長い時間運動を継続できる程度に強度を抑えておくことが望ましいです。つまり、それが閾値トレーニングであると言えます。

最大心拍数に近い領域でトレーニングを行うインターバルと、中強度で行う閾値トレーニングを比較した場合、長い時間継続できるのは後者です。

乳酸酸化に着目した場合、刺激時間がより長くとれる閾値トレーニングの方が効率が良い、ということです。

閾値改善は、すべての中長距離種目のベースとなる

これまでで示してきた通り、閾値改善は血中乳酸濃度の上昇を抑えることと同義です。閾値改善のためには、そもそも乳酸を発生させない能力と発生した乳酸を代謝していく能力を伸長させることが必要です。

これらの能力は、800m~フルマラソンまでどの種目においても必要で、その重要性も高いと考えられます。

特に、800mや1500mの選手は閾値改善トレーニングの優先度が下がりやすい傾向にあるが、純粋な解糖系のスピードトレーニングと同様に重要であり、時間を割くべきです。

当然、狙ったレースが近づいてきたら、その距離に合わせた特異的なトレーニングを行うべきです。

しかし、シーズンオフ等、レースがしばらくない時には、閾値改善のようなベースのトレーニングを積んでみてはどうでしょうか。

自分自身のトレーニングで試していく

私も、市民レベルで競技を続けている身です。

インゲブリクトセン兄弟のトレーニング手法に出会う前までは、ダニエルズのランニング・フォーミュラに代表される取り組み方でトレーニングを構成してきました。

ダニエルズ、リディアードのトレーニング手法と、インゲブリクトセン兄弟のトレーニング内容は、まるで違うか?と言われたら、そんなことはありません。

トレーニング内容をアレンジすれば十分に計画できるようなものではありますが、重要視している能力(=閾値)が明確であるかどうかの違いだと考えています。

今後もし、自分自身の競技成績が向上してきたら、この取り組みが間違っていなかったことが証明されます。

そうなったら、私自身のトレーニング内容を公開し発信していきたいと思います。

コメント