※「ランニングを科学する」では、筆者の知識・経験のアップデートと共に都度改定を行っています。改訂履歴は記事の最後に記載しています。

【ガーミン ランニングダイナミクスポッド レビュー】使い方と活用方法を徹底解説

- ガーミンのランニングダイナミクスポッドが気になっている

- どんなデータを見ることができるの?

- ランニングデータの活用方法が知りたい

ランニングへ本気で取り組んでいる方で、ガーミンのランニングダイナミクスポッドの購入を検討している方も多いのではないでしょうか。

私は社会人から本格的にランニングを始めた市民ランナーです。月500km程を走り競技志向でランニングに取り組んでいます。

私自身、ガーミンのランニングダイナミクスポッドを活用しマラソンの記録向上に努めています。

長距離種目において市民ランナーが本気で記録を伸ばしたいと思った時に、確実に当たる壁が練習時間が自由に確保できないことです。

実業団選手はほとんどの場合、トレーニングに費やせる時間が多く、その分、負荷が高い練習を積み、リカバリーに充てる時間も稼ぐことができます。

一方、自由に練習時間を確保することが難しい市民ランナーは、朝早くから夜遅くまで勤務しなければならないことも多く、仕事による疲労も溜まります。

そんな中、できる限り記録を伸ばすためには、僅かな練習時間で得られる効果を最大化することが必要です。

本記事では、練習効果を最大化してくれる、ランニングダイナミクスポッドを紹介します。

長距離の専門的指導がなかなか受けられない市民ランナーにとって、ランニングデータを客観的に把握できることは非常に重要だと考えています。

本記事を読めば、ランニングダイナミクスポッドで得られるデータを理解することができ、自分自身のランニングフォーム改善等に役立てることができます。

ランニングダイナミクスポッドでランニングフォームを数値化

学生時代、長距離の専門的指導を受けていない市民ランナーにとって、自己流のトレーニングで改善していくことが難しい要素がランニングフォームです。

ランニングフォームは、「自然と良くなっていくもの」だとか「意識して修正するものではない」と考えている人もいます。

しかし、長距離種目における記録が身体能力だけで決まることはありません。ランニングフォームの良し悪しが記録に結び付きます。

全く同じ練習をしている同じチーム陸上部員でも、走力は各個人大きく違います。

ランニングフォームを修正していくには、「理想のあるべき姿」を把握して、体の動かし方を知っている必要があります。

しかし、一度も「理想の体の動かし方」を経験したことが無いランナーが、自分の感覚だけを信じてフォームを修正していくのはとても困難です。

最近では、Youtubeにエリートランナーのレース動画が沢山上がっています。

それらの動画と、自ら撮影した、自分のランニングフォームを見比べる、といった分析をすれば、自分でもある程度のフォーム改良は可能であると考えられます。

しかし、そのような分析も「自分の主観」から逃れることは難しく、もっと客観的なデータが必要です。

そんなランニングフォーム改良の一助となるデバイスがガーミンのランニングダイナミクスポッドです。

ランニングダイナミクスポッドはガーミンが発売している、ランニング時の走行データを取得できるデバイスです。

RDPを使用することでで新たに得られるデータは次の通りです。

- ピッチ

- 地面接地時間(GCT)

- 地面接地時間(GCT)バランス

- ストライド幅

- 上下動

- 上下動比

どのデータも記録向上には欠かせない要素で、数値データとして得られることはとても重要です。

ランニングダイナミクスデータ活用例

私自身の、ランニングダイナミクスポッドのランニングデータ活用事例を紹介します。

レースで得られたデータの評価

レースで得られたランニングダイナミクスポッドのデータを活用して、それまでのトレーニング内容とレースでのデータを突き合せた解析を実施しました。

詳細なデータ分析内容は次の記事に記載してあります。

厚底カーボンシューズの性能評価

ここでは、ランニングダイナミクスポッドを使って、ランニング界で2019年当たりから台頭してきた「厚底カーボンシューズ」の効果をデータで証明してみました。

以下の例では、陸上競技場にて、1000mのCVインターバル2回(別日)を行った際のデータを示します。

違いは、使用したシューズであり、片方はアディゼロジャパン4(ADJ4)、もう一方はヴェイパーフライネクスト(VFN)を使用しました。

- Pace:1km当たりのペース

- Pitch:1分当たりのピッチ

- Stride:ストライド幅

- GCT:地面接地時間

| Pace | Pitch | Stride | GCT | ||||

| /km | spm | m | ms | ||||

| ADJ4 | VFN% | ADJ4 | VFN% | ADJ4 | VFN% | ADJ4 | VFN% |

| 03:25.6 | 03:25.1 | 183 | 184 | 1.6 | 1.54 | 157 | 161 |

| 03:26.0 | 03:26.3 | 186 | 185 | 1.59 | 1.61 | 158 | 166 |

| 03:27.6 | 03:25.4 | 186 | 186 | 1.58 | 1.58 | 158 | 168 |

| 03:28.7 | 03:26.0 | 188 | 186 | 1.56 | 1.59 | 159 | 167 |

| 03:28.1 | 03:26.7 | 188 | 188 | 1.57 | 1.58 | 157 | 171 |

| 03:30.0 | 03:25.5 | 188 | 187 | 1.54 | 1.59 | 159 | 169 |

| 03:28.9 | 03:26.4 | 189 | 187 | 1.56 | 1.57 | 161 | 168 |

| 03:28.6 | 03:25.5 | 189 | 187 | 1.56 | 1.6 | 158 | 172 |

| × | 03:26.9 | × | 186 | × | 1.61 | × | 171 |

| × | 03:24.2 | × | 187 | × | 1.61 | × | 171 |

ADJ4を使用した際には、1000mを8本しかこなせませんでしたが、VFNを使用した場合では、1000mを10本こなすことができ、タイムも平均して2秒/km程度良い、という結果でした。

着目したい点は、StrideとGCTです。

VFNを使用した場合の方が、GCTは長いですがStirdeが稼げています。これは、VFNからカーボンプレートとクッショニングによる助力を受けている、と言えそうです。

ランニングエコノミーの点からデータを見ると、ADJ4を使用した場合でも、地面を踏み込む強さと離地のタイミングが適切に調整されれば、ランニングフォームの改善が見込める可能性があります。

具体的には、もう少し長く地面を踏み込むことでストライドを伸ばしタイムを縮めれる可能性があると考えます。

以上のように、直接的にデータを眺めるだけでなく、ランニング条件を変えた時のデータ差異を分析することで、何か気づきが得られる、といった使い方もできます。

ランニングダイナミクスポッドの使い方

以下では、ランニングダイナミクスポッドの使い方を紹介します。本記事ではForerunner 255をモデルに説明します。

ガーミンのランニングウォッチとペアリングさせる

ガーミンのランニングウォッチとペアリングさせます。

一度ペアリングに成功すれば、次回以降は再びペアリング操作をする必要はありません。

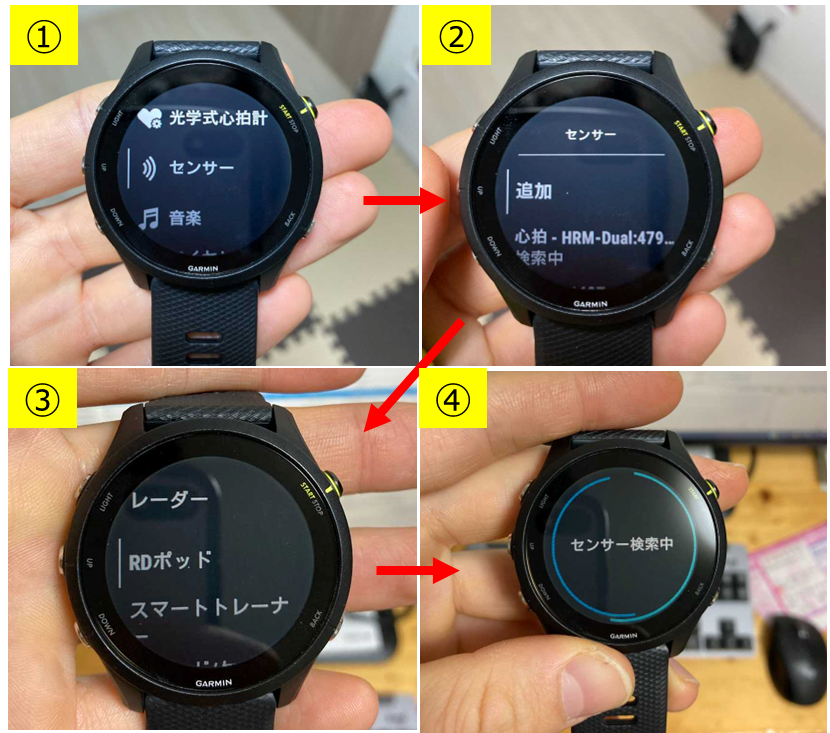

Upボタン長押し >> センサー >> 追加 >> RDポッド

と選択していくと、センサーの検索を開始します。

センサーの検索が完了すると、センサーが検出されます。

※センサーがうまく検出されない場合は「何度か検索してみる」、「ランニングウォッチを再起動してみる」、「センサーの電池を一旦外してもう一度つける」、などを試してみてください。

センサーが検出されたら、選択すると接続されます。

次回以降はランニングパンツに挟み、ランニングウォッチをランモードに切り替えるだけで自動的に接続されます。

パンツのウェストゴム部に挟む

ペアリングが完了した状態で、パンツのウェストゴム部に挟みます。

ポイントは、できるだけ体の中心にセンサーが来るように装着することです。そうしないと、左右の接地バランス等が正しく計測されません。

ランニングウォッチと接続されたことを確認し、そのまま走り出す

ランニングダイナミクスポッドをパンツに挟んだ状態で、ランニングウォッチをランモードに切り替えると、自動的にランニングダイナミクスポッドを検出し、接続されます。

ちゃんと接続されているかどうかは、ランモードにランニングダイナミクスポッドのアイコンが出ているかどうかで判断できます。

そのまま走り出せば、ランニングダイナミクスポッドによるデータ計測が開始されます。

注意点①:簡単にパンツから外れて落下する

一点注意しなければならないことは、「ランニングダイナミクスポッドは意外と簡単にパンツから外れてしまう」という点です。

ランニングシャツをまくり上げる時や脱ぐ際に、ランニングダイナミクスポッドに引っかかって外れてしまうケースが多くあります。

私自身も、知らないうちにランニングパンツから外れてしまって無くしてしまった経験が一度あります。

注意点②:外し忘れて一緒に洗濯してしまう

パンツに付けていたことを忘れて、洗濯してしまうケースも考えられます。

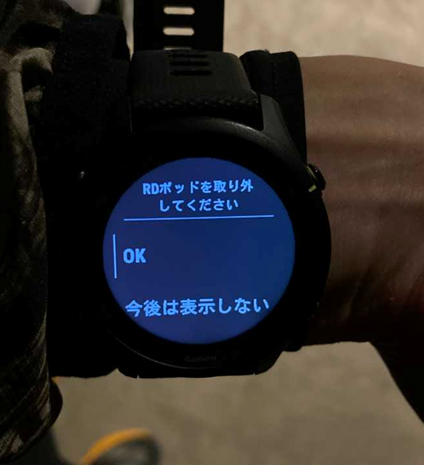

パンツから取り外すことを忘れないように、ランニングが完了した時点でランニングウォッチが次のように警告を出してくれます。

このタイミングで取り外すようにしましょう。

安く購入する方法

ランニングダイナミクスポッドを安く購入する方法は、Amazon、楽天、Yahooの通販サイトを利用することです。

純正品なので、大きなセールがかかっていることは見たことがありませんが、常に定価からある程度割引された状態で出品されています。

Amazonのタイムセールや楽天のスーパーセール等を活用すれば、普段よりはお得に手に入ります。

さらに詳細なフォーム分析:ランメトリックス(Runmetrix)

ランニングダイナミクスポッドよりもさらに詳細にフォーム分析ができるデバイスとして、ランメトリックスがあります。

21項目もの指標があり、自分のランニングデータに対して総合スコアが算出されます。

スマホアプリとも連携しており、客観的にランニングフォームを分析することが可能です。

ガーミンを使っていないけど、フォーム分析がしたい!という方や、ランニングダイナミクスポッドよりももっと詳細に分析したい、という方におすすめです。

コメント