※「ランニングを科学する」では、筆者の知識・経験のアップデートと共に都度改定を行っています。改訂履歴は記事の最後に記載しています。

【ファルトレクトレーニング】得られる効果やペースの設定方法を徹底解説

- ファルトレクトレーニングとは?

- ファルトレクトレーニングで得られる効果は?

- ファルトレクトレーニングの具体的なやり方を知りたい

ファルトレクトレーニングを取り入れようと思っているけど、効果的なやり方がわからないランナーの方も多いのではないでしょうか。

私は社会人から本格的にランニングを始めた市民ランナーです。月500km程走り、競技志向でランニングに取り組んでいます。

ハーフマラソンで1時間12分29秒が自己ベストです。

私自身もファルトレクトレーニングをトレーニングに取り入れており、トレーニングの有効性を実感しています。

本記事では、ファルトレクトレーニングで得られる効果やペースや時間の設定方法、具体的なやり方を徹底解説します。

- 速いスピードと楽なスピードを交互に変化させるトレーニング手法

- ランナーの感覚重視なトレーニング

- 乳酸作業閾値(LT値)、最大酸素摂取量向上、解糖系代謝改善の効果が見込める

- 高地や起伏を利用して運動強度を高める工夫をする

- 設定ペースではなく時間と強度(心拍数)でトレーニングを管理することがおすすめ

ファルトレクトレーニングとは?

「ファルトレク」はスウェーデン語で「スピードプレイ」を意味します。

速いペースと楽なペースを交互に行うトレーニング手法

ファルトレクトレーニングは「スピードを変化させて、ランニングを継続するトレーニング全般」です。

設定ペース・時間・距離に明確な決まりが無く、ランナーの感覚を重視したトレーニング手法です。

ファルトレクだからと言って「不整地で行う必要がある」といった決まりはありません。

平地のロードで行う場合でも、速く走る/ゆっくり走る、を繰り返せば、それはファルトレクトレーニングと言えます。

インターバルトレーニングとの違い

インターバルトレーニングとファルトレクトレーニングを明確に分けることは難しいですが、あえて分けるとするなら次の通りです。

- インターバルトレーニング:

設定ペースや時間、走る場所をある程度固定して行うことが多い。設定ペースを守るために「きつさを感じた状態で耐える」トレーニング - ファルトレクトレーニング:

「速いペースで走る時間と楽なペースで走る時間を大まかに」決め、あとは本人の感覚重視で行う。

ファルトレクトレーニングでは、ある程度きつさを感じてきたら、それ以上にきつくならないように自分でコントロールしながらトレーニングを継続することができます。

したがって、ファルトレクトレーニングはある程度余裕を持った状態でランニングを継続することになります。

必然的に、ファルトレクトレーニングでは「設定ペースを守れなかった」という練習の失敗が存在しません。

ファルトレクトレーニング例:キプチョゲ選手

ファルトレクはエリートランナーが広く取り入れているトレーニング手法です。

フルマラソン世界記録保持者キプチョゲ選手のファルトレクトレーニング例を示します。

10min ウォーミングアップ

Eliud Kipchoge – Marathon Full Training Log

10min × 4本(セット間レスト:非常にゆっくりなジョギング2min)

※設定ペース:下り 2:45-2:50/km、上り 3:10-3:15/km

※1、3本目は上り、2、4本目は下り

15min クーリングダウン

(https://www.sweatelite.co/eliud-kipchoge-full-training-log-leading-marathon-world-record-attempt/)

キプチョゲ選手のトレーニング例は、多様なファルトレクトレーニングのうちの1例です。

得たい効果や目的によって、ペースや疾走時間を変化させます。

参考程度ですが、私自身が行ったファルトレクトレーニングの例を載せます。

※SushimanさんのTinman Workout参考

- ウォームアップ、Easyペースラン:40min

- 3min × 7、リカバリー:1min、設定ペース:ハーフマラソンペース

- 30s × 7(上り坂)、リカバリー:1min、設定ペース:5000mレースペース

- 20s × 7(平地)、リカバリー:40s、設定ペース:1500mレースペース

- クールダウン:10min

ファルトレクで得られる効果とペース設定・時間

ファルトレクトレーニングで得られる主な効果は、ペースや時間の設定方法で異なります。

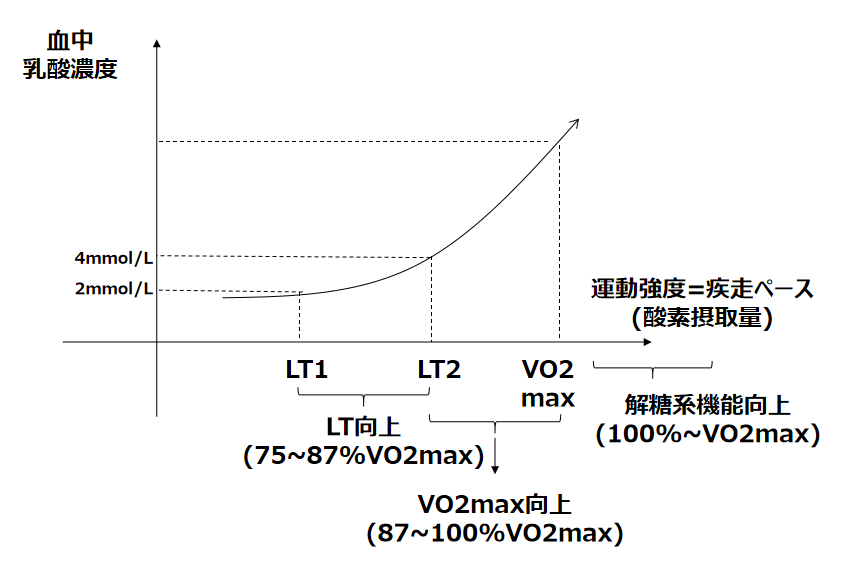

図1には、横軸に運動強度(酸素摂取量)、縦軸に血中乳酸濃度を取ったグラフを示しました。

運動強度を分かりやすく言い換えると「疾走ペース」です(厳密には異なりますがここではわかりやすいように)。

ファルトレクトレーニングにおいて「速いペースで走る区間」のペースと時間によって、体が要求する酸素量(つまり運動強度)が異なり、得られる効果が変わってきます。

表1に、ファルトレクトレーニングで得られる効果と、その時の設定ペース・時間を示しました。

| 効果・狙い | 乳酸性作業閾値(LT値) | 最大酸素摂取量 | 解糖系代謝 最大スピード |

|---|---|---|---|

| 設定ペース (強度) | 75~87% VO2max (Mペース~Tペース) | 87~100% VO2max (Tペース~Iペース) | 100%~ VO2max (Rペース) |

| 心拍数 (参考) | 80~92%HRmax | 90~100%HRmax | – |

| 疾走時間 | 3~20分 | 45秒~5分 | 30~60秒 |

| レスト時間 | 疾走時間の 10~20% | 疾走時間の 50~100% | 疾走時間の 200~300% |

心拍数は参考値です。その時の気温や疲労度などによって目標心拍数は異なります。解糖系機能向上(最大スピード)が狙いの場合は、レストが長いため心拍数は高くなりません。

ファルトレクトレーニングでは、不整地や坂道を使うことが多いため、平地でのレースペースと同じペースでは走れないことが多いです。

後で述べますが、ファルトレクトレーニングでの運動強度は心拍数で管理することがおすすめです。

乳酸性作業閾値(LT値)向上

速いペースで走る区間の設定強度が82~88%VO2maxの強度だと乳酸性作業閾値改善が主な効果です。

きつさとしてはフルマラソンレースペース(Mペース)からハーフマラソンレースペース(Tペース)程度です。

乳酸性作業閾値の改善を狙っている場合は、心拍数の目安が80~92%HRmaxになります。

発生した乳酸を処理してエネルギーに変える能力の向上が見込めます。

最大酸素摂取量(VO2max)向上

速いペースで走る区間の設定強度を87~100%VO2maxに設定すると、最大酸素摂取量(VO2max)向上が主な狙いとなります。

設定ペースは10kmレースペース(CVペース)から3000mレースペース(Iペース)程度です。心拍数は90~100%HRmaxに達します。

疾走中は、かなり息が上がるくらいの運動強度、疾走ペースです。

解糖系代謝/最大スピードの向上

疾走ペースを100%VO2max以上(3000mレースペースよりも速い速度)とした場合、解糖系代謝と最大スピードの向上が見込めます。

ただし、このペースでファルトレクトレーニングを行う場合は、疾走時間が30~60秒、レストは疾走時間の2~3倍程度となります。

得られる効果は、運動強度で明確に分かれるわけではない

ファルトレクトレーニングで得られる効果は、運動強度によって完全に分かれるわけではありません。

乳酸性作業閾値向上を狙った強度でファルトレクトレーニングを行っても、最大酸素摂取量向上効果を得ることはできますし、その逆も同様です。

ファルトレクは、ペースや時間の設定を厳密に決めなくてよい点がメリットでもあります。

ファルトレクトレーニングのメリット・デメリット

以下では、ファルトレクトレーニングのメリット・デメリットを示します。

メリット

ファルトレクトレーニングのメリットは次の通りです。

- 体調や気分によってきつさを調整できる

- 練習の失敗が無い、練習前の憂鬱感が少ない

- 一定の余裕を持った状態でトレーニングを行うことができる(怪我防止)

- トレーニングに変化を与えることができる

フルマラソンをはじめとした長距離種目では、怪我をすることなく地道にトレーニングを積み重ねることが重要です。

インターバルトレーニングのように、設定ペースやレスト時間を厳密に決めていると、その日の調子が悪い場合には、トレーニングがきつすぎてこなせないことがあります。

そのような練習の失敗があると、目的の効果が得られないだけでなく、練習の継続性も失われがちです。

ファルトレクトレーニングは本人の感覚重視で行うため、きつさをコントロールすることができます。

そのため、ある程度の余裕を持ってトレーニングを行うことができ、怪我やオーバートレーニングの予防にもなります。

私自身もファルトレクトレーニングを積極的に取り入れていますが、気楽に取り組むことができるため、とても重宝しています。

デメリット:記録が伸びた時に「なぜ伸びたのか」が分かりにくい

ファルトレクトレーニングの注意点は「記録が向上した時の理由が分かりにくいこと」が挙げられます。

例えば、乳酸性作業閾値の改善をペース走を行ったことでハーフマラソンレースの記録が伸びた場合、「乳酸性作業閾値(LT値)が改善したから記録が伸びた」ことが明確に分かります。

しかし、ファルトレクトレーニングは感覚重視で行える半面、得られる効果がその時々によって異なってしまう可能性があります。

ファルトレクトレーニングは汎用性が高いですが、効果を切り分けることが難しいトレーニングでもあります。

ファルトレクトレーニングの具体的メニュー例

ファルトレクトレーニングの具体的メニュー例を示します。

疾走区間やリカバリー区間は、基本的に距離や時間で設定します。

- 疾走5分+リカバリー1分 × 10本

- 疾走10分+リカバリー2分 × 3本

- 疾走2km+リカバリー400m × 4本

※設定ペース:マラソンペース~ハーフマラソンペース

- 疾走1分+リカバリー1分 × 30本

- 疾走2分+リカバリー1分 × 15本

- 疾走800m+リカバリー400m × 10本

- 疾走30秒+リカバリー1分 × 20本

- 疾走60秒+リカバリー2分 × 10本

不整地やアップダウンがあるコースでファルトレクトレーニングを行う場合は、疾走ペースを明確に決めることはできないと思います。

その場合は、心拍数を基準に疾走強度を決めるといいと考えています。目的別の強度表を再掲します。

| 効果・狙い | 乳酸性作業閾値(LT値) | 最大酸素摂取量 | 解糖系代謝 最大スピード |

|---|---|---|---|

| 設定ペース (強度) | 75~87% VO2max (Mペース~Tペース) | 87~100% VO2max (Tペース~Iペース) | 100%~ VO2max (Rペース) |

| 心拍数 (参考) | 80~92%HRmax | 90~100%HRmax | – |

| 疾走時間 | 3~20分 | 45秒~5分 | 30~60秒 |

| レスト時間 | 疾走時間の 10~20% | 疾走時間の 50~100% | 疾走時間の 200~300% |

効果的に行うためのポイント

市民ランナーがファルトレクトレーニングを取り入れるうえで、効果的に行うためのポイントを示します。

信号が無く人手が少ない公道で行う

ファルトレクトレーニングは「脚を動かし続けること」にも意味があるトレーニングです。

信号で止まることが無い道を選びトレーニングを行うようにします。

速いペースと遅いペースを交互に変化させるので、人が少ない場所を選びましょう。

起伏がある場所を選ぶ

ケニア人のエリートランナーは、高地かつ起伏がある場所でファルトレクトレーニングを行っています。

高地や起伏を利用することで、ペースが比較的遅くても運動強度を高めることができます。

高地でトレーニングを行うことは難しいと思いますが、起伏があるコースは、探せばあると思いますので、積極的に活用しましょう。

心拍数で強度を管理する

高地や起伏でファルトレクを行うと、適切な設定ペースを見失いがちです。

普段、走るペースを厳密に設定している人にとっては、「どうやって運動強度を設定すればいいのかわからない」となります。

その場合には、心拍数で運動強度を管理します。

運動強度と心拍数はイコールではありませんが、心拍数は市民ランナーが運動強度を定量的に把握できる有力な手段です。

心拍数を正確に測定するには、電気式心拍計(胸ベルト)が必須です。

腕時計等でインターバル設定をしておく

できるだけ時計を見ずに感覚重視でトレーニングを行うために、あらかじめ腕時計等でインターバルを設定しておきます。

例えば、ガーミンのランニングウォッチであれば、事前にワークアウトを設定しておくことで、一定時間や距離に到達する毎にアラームが鳴るようにできます。

私自身はガーミンのForerunner 255を持っており、様々なワークアウトを設定して使っています。

自分の感覚(主観)で強度をコントロールする

ファルトレクトレーニングのメリットは自分の感覚で強度をコントロールでき、余裕を持った状態でトレーニングが行えることです。

ペース感覚を養うことにもつながります。「どのくらいのきつさでどのくらいのペース、心拍数になるのか」の感覚を感じながらトレーニングを行います。

ファルトレクトレーニングについてのまとめ

ファルトレクトレーニングについてをまとめます。

- 速いスピードと楽なスピードを交互に変化させるトレーニング手法

- ランナー自身の感覚重視なトレーニング

- 乳酸作業閾値(LT値)、最大酸素摂取量向上の効果が見込める

- 高地や起伏を利用して運動強度を高める工夫をする

- 設定ペースではなく時間と強度(心拍数)でトレーニングを管理することがおすすめ

トレーニングがマンネリ化しているランナーの方や気張らずにトレーニングを継続したい方、是非一度ファルトレクトレーニングをお試しください。

コメント